サイドメニュー

-

最近の投稿

アーカイブ

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

カテゴリー

プロフィール

八幡成人(やわたしげと)

1955年島根県安来市生まれ。英語教師として島根県公立高等学校に38年間にわたり勤務。2015年3月、島根県立松江北高等学校に10年間勤務したのを最後に退職。在任中は、朝は6時半に登校し、図書館で生徒と一緒に勉強に励む。『ライトハウス英和辞典』『ルミナス英和辞典』(研究社)の編集委員を務める。参考書、問題集など著書・論文多数。趣味はカードマジック・クロースアップマジック。自宅の「蔵」には世界中から収集したマジック・グッズ(特にカード)が多数眠っている。小田和正、さだまさし、一青窈、岡村孝子、辛島美登里、西村由紀江、柴田淳、リチャード・クレーダーマンをこよなく愛する。「好きなことをやり、メシが食えて、人から感謝される」(竹内 均氏)職業として教師を選び、「英語は絶対に裏切らない!」を掲げ、英語・読書の面白さを生徒たちに毎日熱く語った。文房具マニア、プロレスファンでもある。2015年6月松江北高に常勤講師として現場復帰。2017年6月より松江北高非常勤講師。2019年4月より米子「勝田ヶ丘志学館」講師。

大城外し

昨年まで巨人のレギュラー捕手だった大城卓三へのバッシングが止まりません。ここまで23試合に出場し、打率1割8分8厘、0本塁打、3打点、20打席連続無安打中です。大城卓三に対してファンからの風当たりも日に日に強まり、巨人敗戦後のSNS上では「大城のせい」がトレンド入りする日もあるほど。大城卓三を擁護するファンと、それに対して意見を持つファンが言い争うことが何度もあり、一部のユーザーからは誹謗中傷めいた過激な投稿も散見されます。「今の時代はスマホを通してファンの声が直接選手たちの目に入る。叱咤激励や厳しい声は、プロの選手である以上受け入れる義務もあるかもしれないけど、明らかに目に余る心ない言葉も目につきます。選手が言わないだけで、DMで直接罵詈雑言を送りつけてくる人も決して珍しくはないんです。気分のいいものではないですし、そういうことだけはどうかやめてあげてほしいです」(チーム関係者) NPBや各球団は選手に対する誹謗中傷をやめるように、インターネット上や球場でも注意喚起をより強化しています。侮辱や脅迫まがいの行為に、大城卓三を気遣う周囲の仲間たちも心を痛めているようです。最近では心ないヤジや誹謗中傷が目に余ります。全ての選手に愛のある声援を送りたいものです。

昨年まで巨人のレギュラー捕手だった大城卓三へのバッシングが止まりません。ここまで23試合に出場し、打率1割8分8厘、0本塁打、3打点、20打席連続無安打中です。大城卓三に対してファンからの風当たりも日に日に強まり、巨人敗戦後のSNS上では「大城のせい」がトレンド入りする日もあるほど。大城卓三を擁護するファンと、それに対して意見を持つファンが言い争うことが何度もあり、一部のユーザーからは誹謗中傷めいた過激な投稿も散見されます。「今の時代はスマホを通してファンの声が直接選手たちの目に入る。叱咤激励や厳しい声は、プロの選手である以上受け入れる義務もあるかもしれないけど、明らかに目に余る心ない言葉も目につきます。選手が言わないだけで、DMで直接罵詈雑言を送りつけてくる人も決して珍しくはないんです。気分のいいものではないですし、そういうことだけはどうかやめてあげてほしいです」(チーム関係者) NPBや各球団は選手に対する誹謗中傷をやめるように、インターネット上や球場でも注意喚起をより強化しています。侮辱や脅迫まがいの行為に、大城卓三を気遣う周囲の仲間たちも心を痛めているようです。最近では心ないヤジや誹謗中傷が目に余ります。全ての選手に愛のある声援を送りたいものです。

ただ彼がマスクをかぶると点を取られる試合が多く、打撃不振もあって、小林誠司や岸田行倫にマスクを譲り、ベンチを温める日が続いています。指揮官はリードする大城にも厳しい目を向けています。 外す理由として、「岸田や小林の捕手としてのふるまいを学んでほしい」と語っていました。最近存在感を示している小林に関しては「すごく練習する」とした上で、昨年ベンチを温めることが多かったが、先発マスクをかぶっている捕手のリード、また相手球団の捕手のリードに関しても熱心に研究する姿勢を示していたといいます。「偏らないリード」が特徴です。事前のスコアラーからの指示、また投手の状態を見極めて自身の〝感性〟が生きているリードだとしました。さらに岸田に関しては「インコースを怖がらずに攻める」としてパ・リーグに多いタイプの捕手だとしました。一方の大城は真面目な性格もあり、事前のスコアラーからのデータに沿ったリードが多いとした。 大城は昨年先発マスクを最も多くかぶり、打撃三部門でキャリアハイの16本塁打、打率2割8分1厘、55打点をマークするなど「打てる捕手」です。今季からは選手会長にも就任し、期待されていました。今のところ阿部監督は、3捕手個々の持ち味を生かしながら、捕手出身監督ならではの配慮が光り、非常にいい色を出しています。

小林誠司(34歳) 大城卓三(31歳) 岸田行倫(24歳)

試合数 10試合 21試合 10試合

打率 1割1分5厘 1割9分7厘 3割8分1厘

本塁打 0 0 0

打点 2 3 3

盗塁阻止率 .400 .333 .500

先発時勝敗 5勝1敗2分 6勝8敗 2勝4敗1分

捕手防御率 0.99 3.18 2.37

(5月3日現在)

「道」

私は、故・東山魁夷(ひがしやまかいい)画伯の風景画が大好きで、画伯の「美術展」があると聞けば、全国どこにでも飛んで見に行くぐらいの熱狂的大ファンなんです。九州の太宰府にある「九州国立博物館」で、東山先生の代表作である「唐招提寺御影堂障壁画(床の間の絵及び襖絵全六十八面)」を見たときには、そのスケールの大きさに感動に打ち震えたものです。⇒私の感動の訪問記はコチラです 松江市に自宅を新築した時には、東山先生の「緑響く」と「白馬の森」2枚の絵を、清水の舞台から飛び降りた気で、大阪の画廊から購入しました。画伯の風景画に、突然登場したこの白い馬の絵(全部で18枚あります)が全部欲しいのですが、なにせ値段が値段なものですから……。東山先生の風景の中に人物が出てくることはまずありません。その理由は、東山先生の描くのは人間の心の象徴としての風景であって、風景自体がそもそも人間の心を語っているからです。そんな中、突然珍しく白い馬が、先生の風景画の中に登場しました。遠くに小さく姿を見せてはいるものの、白馬が主題であり、風景は全て背景としての役目で、白い馬の象徴する世界観を、風景が反映しているのです。この2枚の絵は私の家のリビングに飾ってあり、学校から疲れて自宅に帰ってまずこの絵を眺めると、心が癒やされるんです。

私の大好きな風景画家・東山魁夷(ひがしやまかいい)画伯が画壇および社会から認められるようになった作品に「道」(1950年作)という「第6回日展作品」があります。画伯の初期の代表作の一つで、「道だけしか描くつもりはありませんでした。道にもひとつのイメージというものがあると思うのです」と画伯は回顧しています。敗戦のショックを乗り越え、未来へと歩み出そうとする心の象徴としての「道」を表現した作品です。「風景によって心の眼が開けた体験を、私は戦争の最中に得た。自己の生命の火がまもなく確実に消えるであろうと自覚せざるを得ない状況の中で、初めて自然の風景が、充実した命あるものとして目に映った。強い感動を受けた。それまでの私だったら、見向きもしない平凡な風景ではあったが―」(東山魁夷『日経ポケットギャラリー 東山魁夷』(日本経済新聞社、1991年)と、風景画家としての原点を回想しておられました。国民的画家の原点にして、自らの心象を投影した記念碑的名作とあたたかな愛情の伝わる童心の世界を描いています。松江北高の仕事から身を引いて少し時間的な余裕が生まれた今、この絵のように、これまでたどってきた我が「道」を振り返ってみているところです。

私の大好きな風景画家・東山魁夷(ひがしやまかいい)画伯が画壇および社会から認められるようになった作品に「道」(1950年作)という「第6回日展作品」があります。画伯の初期の代表作の一つで、「道だけしか描くつもりはありませんでした。道にもひとつのイメージというものがあると思うのです」と画伯は回顧しています。敗戦のショックを乗り越え、未来へと歩み出そうとする心の象徴としての「道」を表現した作品です。「風景によって心の眼が開けた体験を、私は戦争の最中に得た。自己の生命の火がまもなく確実に消えるであろうと自覚せざるを得ない状況の中で、初めて自然の風景が、充実した命あるものとして目に映った。強い感動を受けた。それまでの私だったら、見向きもしない平凡な風景ではあったが―」(東山魁夷『日経ポケットギャラリー 東山魁夷』(日本経済新聞社、1991年)と、風景画家としての原点を回想しておられました。国民的画家の原点にして、自らの心象を投影した記念碑的名作とあたたかな愛情の伝わる童心の世界を描いています。松江北高の仕事から身を引いて少し時間的な余裕が生まれた今、この絵のように、これまでたどってきた我が「道」を振り返ってみているところです。

この「道」という作品は昭和25年の作で、その数十年前に、青森県八戸の種差海岸にある牧場でスケッチしたものが基になっています。制作に際して、もう一度あの場所へ行ってみたいと思い、上野を発ちました。十数年前の道はかなり荒れていたんですが、昔のままの姿を見せ、向こうの丘へと続いていました。「やはり来て良かった」と東山先生は思わず声に出して言います。夏の朝早い空気の中に、静かに息づくような画面にしたいと思い、画面の中央をただ一本の道が通り、両側に草むらがあるだけの全く単純な構図で、筆を走らせます。どこにでもある風景ですね。しかしそのために、東山先生の中に秘められたる思い、そしてこの作品の象徴する世界がかえって多くの人の心に響きます。誰もが自分の歩いてきた道をある種の感慨を持って見るのでしょう。先生にとっては、この道は遍歴の果てでもあり、また新しく始まる道でもありました。絶望と希望を織り交ぜてはるかに続く一筋の道でした。国立公園や名勝と言われる風景は、それぞれが優れた景観と意義を持つものなのでしょうが、東山先生は、人はもっとさりげない風景の中に、親しく深く心を通わせ合える場所を見いだすはずだ、と考えておられました。極端に単純化された構図や色彩をもって新たに構成することで、自分の心象を風景に投影し、東山魁夷の芸術性の最も繊細で最も核心に触れる部分のみを抽出して、長い期間をかけてコツコツと積み上げるように仕上げた、まさに原点ともいうべきものです。思い入れも深く、晩年にいたるまで常に「この作品に何を加えたか?」を問い続けながら画業に励んだとされる、記念碑的作品です。

私が数年前に訪れた、香川県・坂出市にある「香川県立東山魁夷せとうち美術館」への玄関アプローチは、まさにこの絵を模して作られていました(写真下)。⇒この美術館の訪問記はコチラです ♥♥♥

種差海岸にある記念碑には、「東山魁夷『道』記念碑建立事業実行委員会」の名義でこう書かれていました:

東山魁夷画伯(一九〇八年七月八日横浜市生まれ)は、四度この地を訪れております。

一九四〇年の初夏、かねて聞いていた大平牧場を訪れてスケッチし、その後兵役や相次いで肉親を失うという苦難を経て、再び五〇年の夏にここに立ち『道』を描き、画壇での地位を確立されました。

六九年、文化勲章を受章。七五年に唐招提寺御影堂障壁画を完成。七八年と八三年の夏に画文集取材のため御来八され、道にまつわる心境や牧場での感動を深い感慨を込めて語り、長い画業のあゆみの方向を決定づけた道、全作品の道標となっている『道』とも表現しております。私共は、東山画伯のこの道への格別の愛着と、人生の道、芸術性・精神性の高い求道の道に昇華させたその事を語り継ぎ、美の究竟を求める真摯な画業と、悟りの境地にも比すべき清澄幽玄な画風を称え、ここに有志相集い記念碑を建立するものであります。

研究力が高い大学

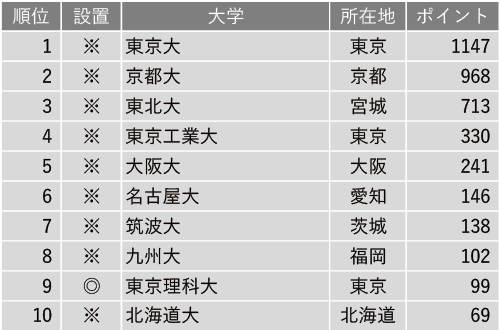

受験生の多くが迷うのが志望校選びですね。私は若い頃から退職するまで、卒業生に生の大学レポートを寄せてもらって、通信「あむーる」に大学紹介を掲載してきました。大学案内やパンフレット等には書いてない生情報ということで、喜んでもらっていたようです。大学を知名度だけで選んでしまい失敗することもよくあります。そこで頼りになるのが進路指導のエキスパートの意見です。全国の進学校2,000校に、進路指導教諭がお薦めの大学についてアンケートを行い、各項目5校連記で大学を記入してもらい(645校から回答)、最初の大学を5ポイント、次の大学を4ポイント…として集計しランキングを作成した「研究力が高い大学(全国編)」を大学通信が公開しておられます。大学本来の機能を極めた研究大学のリストです。学校名の※印は国立、◎印は私立を表します。やはり難関大学が名を連ねていますね。

1位は東京大学。1877年に創設された日本で最も古い国立大学であり、10学部、15の大学院研究科・教育部、11の附置研究所などを擁しています。文系、理系、文理融合型など幅広い研究の拠点である附置研究所では、「医科学」「地震」「東洋文化」「社会科学」「生産技術」「定量生命科学」「大気海洋」といった各分野における研究の成果を広く社会に還元するとともに、大学院の教育機関として優れた人材を育成。現在進行中の産学共創協定は10件を超え、研究・教育の成果を事業化するスタートアップ企業の創出にも力を入れています。

2位は京都大学。1897年の創立以来、10の学部のほか、学部を持たない6つの独立研究科や、実務家養成を目的とする4つの専門職大学院を含む20の大学院、12の研究所を設置。11人のノーベル賞受賞者数はアジアの大学で最も多く、「自由の学風」のもとに独創的な学術研究がなされている。近年は、若手研究者を支援するとともに、女性研究者を増やすことを重視したさまざまな取り組みを推進しています。

3位は東北大学。同大は2023年9月、文部科学省が進める、世界トップレベルの研究力を目指す「国際卓越研究大学」の認定候補第1号に選定されたことで注目を集めています。今後、研究等体制強化計画のさらなる精査を経て、2024年度に最終決定となります。昔から研究には定評のある大学で、かつての松江北高では、遠方にもかかわらず非常に人気の高い大学でした(今は希望する生徒もほとんどいない!)。

4位は東京工業大学。2016年に日本で初めて学部と大学院を統一した「学院」を設置し、学士課程と修士課程、博士後期課程を継ぎ目なく修学できるシステムを構築した。理学院、情報理工学院、物質理工学院、工学院、生命理工学院、環境・社会理工学院の6学院のほか、全課程を通して深い教養や豊かなコミュニケーション力を身につけるリベラルアーツ研究教育院を設置し、研究のさらなる質の向上を目指している。また、生命が生まれた初期地球の環境をもとに地球・生命の起源を解明する「東京工業大学地球生命研究所(ELSI)」は、世界トップレベルの研究拠点の形成を目指す文部科学省の「WPIプログラム」に採択。英語でのサポートや恵まれた研究設備など世界中から優秀な研究者が集まる理想的な研究環境を整備しています。

5位は大阪大学。同大では、免疫学や量子情報・量子生命、生命医科学融合、共生知能システムなどの卓越した学術領域の研究拠点を形成するため、「世界最先端研究機構」や「先導的学際研究機構」などの枠組みを構築。2022年度に世界で初めてヒューマン・オルガノイド生命医科学と情報・数理科学の本格的な融合に取り組む「ヒューマン・メタバース疾患研究拠点(PRIMe)」を設置しました。多様な研究機関・大学と連携して国際的に研究を進めていることも特徴で、「すべての病気の克服」を目指す研究ハブ拠点として活動を展開しています。

6位は名古屋大学で、7位は筑波大学、8位は九州大学です。

9位に入ったベスト10で唯一の私立大学の東京理科大学は、「理学の普及をもって国運発展の基礎とする」を建学の精神に、その研究分野は理学、工学、薬学、生命医科学、経営学と多岐に渡っており、時代とともにアップデートを重ねている。「宇宙システム工学・航空宇宙工学」「環境に優しい次世代電子デバイス」「人工知能(AI)」など、学部・研究科がそれぞれ世界レベルの独創的な研究を展開するとともに、総合研究院では学問分野の壁を取り除いた「理科大ならではの融合的連携研究」を推進しています。

この他にも「面倒見が良い大学ランキング2023(全国編)」「就職に力を入れている大学ランキング2023(全国編)」「小規模だが評価できる大学ランキング2023(全国編)」「入学後、生徒を伸ばしてくれる大学ランキング(関東・甲信越編)」などといった面白い各種ランキングを公表しておられますので、ぜひ参考にしてください。⇒コチラです

これに関連して、英教育誌「タイムズ・ハイヤー・エデュケーション」(THE)が4月1日付で今年のアジアの大学ランキングを発表しました。中東を含むアジアの31の国・地域の739大学が対象。講義や研究環境の充実度、海外からの学生や教員の受け入れ状況など18の指標を基に評価しました。

日本の東京大が前年8位から5位に浮上しました。京都大は18位から13位、東北大が34位から20位となり、日本勢の順位が上昇し、トップ30に日本の5大学が入りました。THEは今年の評価指標に「研究の影響力」を新たに追加しました。「日本が最も得意とする研究の質を測る指標」で「日本の大学の研究成果における卓越性が明らかになった」と強調しています。

トップ3は5年連続変わらず、中国の清華大、北京大、シンガポール国立大の順で続いています。THE事務局によると、トップ100入りした大学が国別で最も多かったのは中国で33大学。2位は韓国の16大学、日本は10大学で3位でした。日本勢で100位以内に入ったのは他に大阪大(28位)、東京工業大(29位)、名古屋大(41位)、九州大(52位)、北海道大(79位)、筑波大(82位)、東京医科歯科大(90位)で、いずれも前年から順位を上げています。♥♥♥

「島根県立美術館」の野外彫刻

「ゴールデン連休」は青空が広がりポカポカ陽気だったので、「島根県立美術館」に出かけてきました。「島根県立美術館」は1999年3月、山陰両県で最大規模の美術館として開館しました。「水と調和する美術館」「夕日につつまれる美術館」をコンセプトに、世界的建築家の故・菊竹清訓さんの設計で建築されました。宍道湖岸のこの美術館周辺には素敵な野外彫刻がたくさんあるんです。「島根県内に記念碑はあってもちゃんとした屋外彫刻がなく、彫刻も裸婦の立像のような肖像が多かった。そこで、ユニークな作品を見る機会を設けようということになった」と館長。私は普段田和山に自転車で出かけるときには、わざわざこの美術館を通って、宍道湖沿いに回り道をして、これらの彫刻を見ながら目的地に向かいます。私のお気に入りのスポットなんです。今日はその野外彫刻を概観してみましょう。

「ゴールデン連休」は青空が広がりポカポカ陽気だったので、「島根県立美術館」に出かけてきました。「島根県立美術館」は1999年3月、山陰両県で最大規模の美術館として開館しました。「水と調和する美術館」「夕日につつまれる美術館」をコンセプトに、世界的建築家の故・菊竹清訓さんの設計で建築されました。宍道湖岸のこの美術館周辺には素敵な野外彫刻がたくさんあるんです。「島根県内に記念碑はあってもちゃんとした屋外彫刻がなく、彫刻も裸婦の立像のような肖像が多かった。そこで、ユニークな作品を見る機会を設けようということになった」と館長。私は普段田和山に自転車で出かけるときには、わざわざこの美術館を通って、宍道湖沿いに回り道をして、これらの彫刻を見ながら目的地に向かいます。私のお気に入りのスポットなんです。今日はその野外彫刻を概観してみましょう。

まず宍道湖大橋を渡って美術館に着くと、正面入り口横の建物の前に、電動でゆっくりとぐるぐる回転している「動く彫刻」が出迎えてくれます。ステンレスの輪がアルミニウム土台の上を光や景色を反射させて、刻々と形を変えていくのが分かります。宍道湖のさわやかな空気の流れをイメージして作られた北海道出身の伊藤隆道さんの「舞う・風・ひかり」(1998年)です。

まず宍道湖大橋を渡って美術館に着くと、正面入り口横の建物の前に、電動でゆっくりとぐるぐる回転している「動く彫刻」が出迎えてくれます。ステンレスの輪がアルミニウム土台の上を光や景色を反射させて、刻々と形を変えていくのが分かります。宍道湖のさわやかな空気の流れをイメージして作られた北海道出身の伊藤隆道さんの「舞う・風・ひかり」(1998年)です。

美術館の正面入り口の庭にでんとそびえ立っている大きなモニュメントは愛知県出身の清水九兵衛さんの「語り合い」(1999年)。美術館の建物に違和感なくとけ込んでいる銀色の羽のついた3本の柱。よ~く見ると先端が曲がっていますね。美術館を訪れた人たちが向かい合って何かを話し合っている様子を表しています。

美術館の正面入り口の庭にでんとそびえ立っている大きなモニュメントは愛知県出身の清水九兵衛さんの「語り合い」(1999年)。美術館の建物に違和感なくとけ込んでいる銀色の羽のついた3本の柱。よ~く見ると先端が曲がっていますね。美術館を訪れた人たちが向かい合って何かを話し合っている様子を表しています。

美術館入り口自動ドアの前には、イタリア巨匠ヴェナンツォ・クロチェッティの彫刻「岸辺の娘」(1934年)が、リラックスしたポーズで腰を下ろして休息を楽しんでいます。半円形の台座に伸びやかな裸婦が鎮座しています。

美術館入り口自動ドアの前には、イタリア巨匠ヴェナンツォ・クロチェッティの彫刻「岸辺の娘」(1934年)が、リラックスしたポーズで腰を下ろして休息を楽しんでいます。半円形の台座に伸びやかな裸婦が鎮座しています。

美術館を外に出て宍道湖に面する広場には、数多くのモニュメントが見られます。まず山根 耕さんの「つなぎ石作品―35」(1998年)です。どこか古代の遺跡を思わせる大きな御影石の作品です。その石を横に長くつないでいくと優しい表情を見せています。存在感たっぷりの彫刻です。よく見てみると石どうしは接してはいません。

美術館を外に出て宍道湖に面する広場には、数多くのモニュメントが見られます。まず山根 耕さんの「つなぎ石作品―35」(1998年)です。どこか古代の遺跡を思わせる大きな御影石の作品です。その石を横に長くつないでいくと優しい表情を見せています。存在感たっぷりの彫刻です。よく見てみると石どうしは接してはいません。

その横には有名な「宍道湖うさぎ」(1999年)が12匹並んでいます。藪内佐斗司さんの傑作ですね。うさぎがぴょんぴょん跳びはねて、最後に宍道湖を眺めています。よ~く観察するとうさぎは3種類の形しかありません。後ろ足で蹴っているポーズと、前足で着地しているだけの二種類の形を交互に配置させて動きを出しています。この中に縁結びの願いを叶えてくれるといううさぎが1匹だけいるのです。それは、先頭から2匹目のうさぎ。前から2番目のうさぎを触ると幸せが訪れるといううわさで大人気となっています。このうさぎにシジミをお供えして、西を向きながら撫でると幸せが舞い降りるとのこと。実際、このうさぎの前にだけ、たくさんのシジミが置かれていました。

その横には有名な「宍道湖うさぎ」(1999年)が12匹並んでいます。藪内佐斗司さんの傑作ですね。うさぎがぴょんぴょん跳びはねて、最後に宍道湖を眺めています。よ~く観察するとうさぎは3種類の形しかありません。後ろ足で蹴っているポーズと、前足で着地しているだけの二種類の形を交互に配置させて動きを出しています。この中に縁結びの願いを叶えてくれるといううさぎが1匹だけいるのです。それは、先頭から2匹目のうさぎ。前から2番目のうさぎを触ると幸せが訪れるといううわさで大人気となっています。このうさぎにシジミをお供えして、西を向きながら撫でると幸せが舞い降りるとのこと。実際、このうさぎの前にだけ、たくさんのシジミが置かれていました。

その隣には建畠覚造さんの「WAVING FIGURE」(1998年)が鏡のように磨いたステンレス素材で波状の曲面が複雑に光を反射して、宍道湖の風景に溶け込んでいます。曲面の線を3本の丸棒が支えています。ある地点からこの作品を見ると、波状のはずのラインが直線に見えるポイントがあります。

その隣には建畠覚造さんの「WAVING FIGURE」(1998年)が鏡のように磨いたステンレス素材で波状の曲面が複雑に光を反射して、宍道湖の風景に溶け込んでいます。曲面の線を3本の丸棒が支えています。ある地点からこの作品を見ると、波状のはずのラインが直線に見えるポイントがあります。

渡辺豊重さんの「会話」(1998年)は会話の遊びを表現した作品です。作者は制作中この作品を海幸彦と山幸彦と呼んでいたそうです。作品同士が会話をしているような、あるいは作品を鑑賞している人に会話を誘うような楽しさのある作品です。この自然の中で真っ白なモニュメントは目立ちます。

渡辺豊重さんの「会話」(1998年)は会話の遊びを表現した作品です。作者は制作中この作品を海幸彦と山幸彦と呼んでいたそうです。作品同士が会話をしているような、あるいは作品を鑑賞している人に会話を誘うような楽しさのある作品です。この自然の中で真っ白なモニュメントは目立ちます。

美術館の端のほうには、島根県六日市町出身の澄川喜一先生の「風門」(1998年)がそびえ立っています。天に突き上げ高くそびえる二本の石柱の間を宍道湖の風が勢いよく通り抜けます。磨き上げた部分は、しめ縄につり下げられる四手(しで)であり、下半分は花崗岩を割った状態となっています。宍道湖の風を迎え入れる結界を意図されているそうですよ。澄川先生の石像の産地はほとんど山口県黒髪島の花崗岩だそうです。私はこのモニュメントが大好きで、よく見に行っています。私のヒーリング・スポットです。東京スカイツリーの袂にも、「TO THE SKY」というこれとよく似たモニュメントがそびえ立っていますね。♥♥♥

美術館の端のほうには、島根県六日市町出身の澄川喜一先生の「風門」(1998年)がそびえ立っています。天に突き上げ高くそびえる二本の石柱の間を宍道湖の風が勢いよく通り抜けます。磨き上げた部分は、しめ縄につり下げられる四手(しで)であり、下半分は花崗岩を割った状態となっています。宍道湖の風を迎え入れる結界を意図されているそうですよ。澄川先生の石像の産地はほとんど山口県黒髪島の花崗岩だそうです。私はこのモニュメントが大好きで、よく見に行っています。私のヒーリング・スポットです。東京スカイツリーの袂にも、「TO THE SKY」というこれとよく似たモニュメントがそびえ立っていますね。♥♥♥

スサノオマジックのマンホール

松江市公共下水道と島根県流域下水道の使用が始まってから40年になったのを記念して、島根県と松江市は、全国から人気を集めるバスケットボールチーム・「島根スサノオマジック」のロゴなどをあしらった特別なマンホールのフタを作り、チームのホームアリーナである松江市総合体育館南側の通用口付近に設置しました。チームは現在32勝28敗で西地区4位。チャンピオンシップ(CS)に無条件で進出できる2位以内を目指して奮闘しています。私はバスケットボールには全く興味はないんですが、以前に比べてずいぶん強くなりましたね。やはりスポンサーがお金をかけて外国人選手らの補強に努めたのが功を奏しているのでしょう。強くなると人気も出ます。松江市内のいたる所で青いチームTシャツを着たブースターを見るようになりました。

松江市公共下水道と島根県流域下水道の使用が始まってから40年になったのを記念して、島根県と松江市は、全国から人気を集めるバスケットボールチーム・「島根スサノオマジック」のロゴなどをあしらった特別なマンホールのフタを作り、チームのホームアリーナである松江市総合体育館南側の通用口付近に設置しました。チームは現在32勝28敗で西地区4位。チャンピオンシップ(CS)に無条件で進出できる2位以内を目指して奮闘しています。私はバスケットボールには全く興味はないんですが、以前に比べてずいぶん強くなりましたね。やはりスポンサーがお金をかけて外国人選手らの補強に努めたのが功を奏しているのでしょう。強くなると人気も出ます。松江市内のいたる所で青いチームTシャツを着たブースターを見るようになりました。

完成したマンホールのフタは2種類あり(写真上)、1つには松江市が制作したスサノオマジックの「ロゴマーク」が、そしてもう1つには島根県が制作したチームのマスコット・キャラクターの「すさたまくん」があしらわれています。この特別なマンホールのフタは、松江市などが設置した下水道の使用が始まってから40年経ったのを記念して作られたもので、松江市総合体育館の敷地内に設置されています。いずれもチームカラーの青色を基調にした目に留まりやすい色鮮やかなデザインです。市上下水道局事業推進課の担当者は、「マンホールぶたを通じてチームを応援するとともに、目には見えないライフラインの下水道にも関心を持ってもらえたらという願いを込めた」と語りました。上定(うえさだ)市長は、「島根スサノオマジックとコラボした特別なマンホールのフタなので市民には、チームにも、長年生活を支えてくれている下水道にも親しみを持ってもらいたい」と話していました。

松江市にはこうした有名キャラクターのマンホールぶたを結構見ることができますよ(⇒例えば、「ガンダムマンホール」コチラです)。♥♥♥

「皆美館」

◎週末はグルメ情報!!今週は高級旅館

松江・宍道湖の入り口に立つ、多くの文人墨客が愛した高級老舗宿が「皆美館」です。ランチでも利用できる庭園茶寮「みな美」では、宍道湖を借景にした白砂青松の日本庭園を眺めながら、山陰の極上の食材を中心にした会席料理をいただくことができます。歴史を遡ると、明治21年5月、皆美家の当主「皆美清太郎」が「皆美」の屋号で湖水や山並みの絶景を活かした旅籠を開くことにしました。開業当時の部屋数は宍道湖畔の住居であった二階の三部屋だけでした。当時、すべてを切り盛りしていたのは皆美清太郎の妻、ユキで、「皆美」の初期の基盤を築きました。その行き届いた客への心遣いとおもてなしの精神が「皆美」の家風を築き、今に引き継がれています。皇族方がご宿泊された他、芥川龍之介、河井寛次郎、高浜虚子、川端康成、岡本太郎、小泉八雲、里見弴、田山花袋、大町桂月、志賀直哉、武者小路実篤、佐藤春夫、内田百間、尾崎士郎、島崎藤村など多くの著名な文化人、政財界人、芸術家が訪れるようになりました。「客のこころになりて 亭主せよ」藩政改革を行い、名君でもあった松江藩七代目藩主・松平不昧公が残した教えです。創業の女将ユキの時代から引き継がれてきた、客への心遣いとおもてなしの精神を支える言葉であり、この言葉を社訓として今に引き継いでいます。

県外からのお客様をおもてなしする際に、私がいつも利用するお店です。先日も尊敬する柴田 博先生(元益田高校校長)と小野恭裕ラーンズ社長とご一緒に、美しい庭園を眺めながら美味しい会席料理をいただきました。中でも不昧公好みの汁かけご飯をヒントに初代の板前長が考案した「鯛めし」は、「皆美館」でのみ味わえる家伝料理です。鯛のそぼろ、卵の白身と黄身、おろし大根、海苔、わさびを自分なりに盛り付けて、皆美秘伝のカツオベースの特製ダシをかけてお茶漬けのようにいただけ、すーっと身体に入ってきます(「鯛めし」について詳しくはコチラをお読みください)。♥♥♥

成功するまでやる

「成功のコツはあるんやで」 ―あの大経営者・松下幸之助(まつしたこうのすけ)さんが、成功のコツを教えてくれると言います。誰もがこれを聞き漏らすまいと、シーンとなりました。松下「成功のコツ。それはな、成功するまでやめんこっちゃ」―一同「なん~んだ…」

尊敬するパナソニック創業主・松下幸之助さんの、「成功の秘訣は成功するまでやること」という言葉を肝に銘じています。「成功するまでやめない」という硬い決意を抱いて、懸命に成すべきを成していく。真心を持って事に当たれば自ずと道が開けてくるものです。

成功とは成功するまでやり続けることで、失敗とは成功するまでやり続けないことだ。(松下幸之助)

だいたいにおいては、やはり成功するまでやめないというくらいの志をもってやらないと成るものも成らないということですね。ちょっとやってみて、うまくいかなかったら、簡単に“もうダメだ”というようなことでは、何をやっても成功しないでしょう。やっぱり根気強く続けなければいけない。(松下幸之助)

当たり前のことのようですが、これほど実践するのが難しく、また、これほど「成功」の本質を突いた言葉は無いように思えます。同様の言葉は、私の愛読する松下本の中に数多く見ることができます。

「成功するためには、成功するまで続けることである。途中であきらめて、やめてしまえば、それで失敗である。(中略)決してあきらめない。成功するまで続けていく。そうすれば、やがては必ず成功するわけである」/「決してあきらめない。成功するまで続けていく。そうすれば、やがて必ず成功する」/「失敗したところでやめるから失敗になりますのや。成功するまでやり抜いたら、失敗は失敗ではなくなります」/「世に言う失敗の多くは、成功するまでにあきらめてしまうところに原因があるように思われる」/「成功するまで続けたならば失敗というものはない。成功あるのみである」/「必ず成功すると信ずる。成功するまでやめない」/「成功を期する以上は、成功するまでやめない」/「失敗したという中には、本来成功するものでも、その過程でやめてしまっている場合が多いわけですね。それで失敗に終わっている。だから辛抱づよく続けていたら、やがて成功するのだ(後略)」

同じような意味で、アメリカ合衆国の発明家・トーマス・エジソン (Thomas A. Edison)の言葉に次のようなものがあります。

◎失敗なんかしちゃいない。うまくいかない方法を一万通り見つけただけだ(I have not failed. I’ve just found 10,000 ways that won’t work)

◎人生における失敗者の多くは、諦めた時にどれだけ成功に近づいていたかに気づかなかった人たちである (Many of life’s failures are people who did not realize how close they were to success when they gave up)

◎私は決して失望などしない。なぜなら、どんな失敗も新たな一歩となるからだ(I am not discouraged, because every wrong attempt discarded is another step forward)

フォード自動車の創業者ヘンリー・フォードは、数々の苦難を乗り越えて大成功を収めた立志伝中の人物です。彼は「失敗は、もっと頭を使ってやり直すチャンスだ」と自分に言い聞かせ、従業員たちにもそう言って励ましていました。失敗したときに留意する心構えを挙げておきましょう。

1.確信 自分は必ず成功すると心から信じる

2.改善 失敗の原因を分析してそれまでの方法を改める

3.忍耐 途中で投げ出したくなってもじっと辛抱する

4.努力 成功するまで粘り強く取り組む

5.勇気 失敗を恐れずに何度でも何度でも挑戦する

「失敗」は学習を通じて飛躍するための貴重な機会だと信じましょう。

自分を大きく伸ばすには、小さなことを着実に実行するのが肝心だ。成功する人は小を積み重ねて大を成す。失敗する人は、自分にできないことを夢見るばかりで、自分にできることをやらない。小を積まずに大躍進を試み、「ああ、やっぱりダメだった」とあきらめる人を小人と言います。 (二宮尊徳)

小さなことを疎かにする人には大きなことは絶対にできません。二宮尊徳の「積小為大」(せきしょういだい)の思想はそれを言ったものです。小を積んで大を成すほかはないのです。私も若い頃、故・竹林 滋(たけばやししげる)先生(東京外国語大学名誉教授)から『ライトハウス英和辞典』(初版~)の語法・類義語欄を全部見るように言われ、毎日コツコツと2ページずつ点検をしていきます。項目によっては何日もかかるものもあります。それを5年間コツコツ続けると、一冊の大きな辞典へと結実しました。

大きい事をしたいと思えば、小事を怠らずに勤めなければならない。およそ小人の常として、大きい事を望んでも、小事を怠るので、結局大きい事を成し遂げられない。それは小を積んで大となる事を知らないからである。たとえば、百万石の米といっても、米粒が大きいわけではなく、小さな米粒が沢山集まって百万石となるのである。また一万町歩の畑を耕すのも、一鍬ずつ耕していかなければならない。千里の道も一歩ずつ歩いて行き着くのだし、山を造るにも、一もっこの土を重ねて積み上げていくのである。この道理をよくわきまえて、小さい事を勤めていけば、大きい仕事は必ず成就する。小事をいい加減にして怠るものには大事を成し遂げることは決してできない。

二宮金二郎の近所に、畳職人で源吉という男が住んでいました。弁も立ち、才気もあったのですが、大酒飲みで怠け癖のある男でいつも困窮していました。その男が年末になって二宮金次郎の元へやって来て餅米の借用を頼んできました。金次郎はこの男に対して、次のように、懇々と説教をしたと伝えられています。

そなたのように年中家業を怠って、働かずにおって、銭さえあれば酒を飲む男が、正月だからといって、一年間勤苦勉励して丹精した者と同様に餅を食おうというのは、心得違いもはなはだしい。正月というものは、不意に来るものではない。米も偶然に得られるものではない。三百六十日明け暮らして来るのだし、米は春に耕し、夏は草を取り、秋に刈って、初めて米となるのだ。そなたは春は耕さず、夏は草を取らず、秋は刈りとらずだ。それで米がないのは当たり前のことではないか。だから正月だからとて餅の食える道理のあるはずはない。今ここで貸しても、どうして返せるのか。借りておいて返す道がなければ罪人になってしまう。正月に餅が食いたいと思えば、今日から遊惰を改め、酒をやめて、山林にいって、落ち葉をかいて、積み肥をこしらえて、来春田を作って米をとって、来々年の正月米を食うべきだ。だから来年の正月は、おのれの過ちを悔いて、餅を食うことをやめるがよい。

日々の努力を軽んじてはならないのです。小を積みて大と為す。

わたしの信条の一つに「ビジネスに満塁ホームランはない」という言葉がある。「満塁ホームラン」は野球の言葉であって、ビジネスの言葉ではない。ビジネスはあくまでも一歩前進また一歩前進、尺取り虫のように一歩一歩重ねていって精巧にいたるものであって、ビジネスに成功するには「時間×努力」が巨大なエネルギーとなることを自覚しなければならない。ところが多くの人は、巨大なエネルギーをほしいと思っていながら、それが「時間×努力」であることを知らないまま、一振りで満塁ホームランを狙うから失敗してしまうのだ。わたしは、マクドナルドの社員たちにも事あるごとに口を酸っぱくしていっている。「満塁ホームランを狙うな、一歩一歩でいい。努力と時間をかければ巨大なエネルギーになるのだ」と。(藤田 田)

あの経営の神様、故・松下幸之助さんもまた「積小為大」の提唱者でした。厚さ1ミリしかない紙でも、毎日1枚ずつ積み重ねていけば、30日で3センチになります。1年で36.5センチ、10年で3メートル以上になります。そしてずっと止めることなくコツコツと続けていけば、やがては富士山の高さを超えてしまうことでしょう。多くの人は、途中でそういう自分が信じられなくなってやめてしまいます。あと少し、もうちょっとだけ積み上げれば成功というところまで来ているのに、その手前でやめてしまうのです。もったいないことです。0.01の努力を惜しまずに頑張りましょう(⇒「1.01と0.99」の私の解説はコチラです)松下さんが成功する秘訣を聞かれて、「成功するまでやり続けること」と答えたのはこういうことなんですね。♥♥♥

成功する人と、そうでない人の差は紙一重だ。成功しない人は、必ずしも責任感がないわけではない。違いは、粘り強さと忍耐力だ。失敗する人は、壁に行き当たったときに、体裁のいい口実を見つけて努力をやめてしまう。 (稲盛和夫)

タイガー・ジェット・シンの叙勲

政府は4月29日付で春の叙勲受章者を発表しました。外国人叙勲で、悪役として日本のプロレス界で活躍した元プロレスラーのタイガー・ジェット・シン(本名・ジャグジット・シン・ハンス)さん(80歳)に「旭日双光章」が贈られました。これまでに、外国人レスラーとしては、2017年に覆面レスラー「ザ・デストロイヤー」として活躍したリチャード・ベイヤーさん、2021年に「千の顔を持つ男」ミル・マスカラスさんが叙勲を受章しています。

トレードマークのターバンを巻き、口にくわえていた凶器のサーベル(これはシンを売り出すための猪木のアイデアでした)を選手だけでなく観客にすら容赦なく振り下ろす。まさに「インドの狂虎」の異名を持つ悪役レスラーとして、1970年代のプロレス界を震撼させたレスラーでした。「旭日双光章」の知らせに「日本の全てのプロレスファンに与えられた栄誉だ」と喜びました。

トレードマークのターバンを巻き、口にくわえていた凶器のサーベル(これはシンを売り出すための猪木のアイデアでした)を選手だけでなく観客にすら容赦なく振り下ろす。まさに「インドの狂虎」の異名を持つ悪役レスラーとして、1970年代のプロレス界を震撼させたレスラーでした。「旭日双光章」の知らせに「日本の全てのプロレスファンに与えられた栄誉だ」と喜びました。

80歳になってもその眼光の鋭さは変わりません。日本プロレス界で故・アントニオ猪木さんの最大のライバルと言われます。タイガージェットシンと言えば、新宿の伊勢丹デパートで買い物中の猪木・倍賞美津子夫妻と乱闘を起こした〝新宿・伊勢丹襲撃事件〟はあまりにも有名です。舞台裏を紹介しておきましょう。シンを売り出すために猪木自身が考えたアイデアでした。レフリーのミスター高橋とシンがデパート前の車の中で約束の時間に時計を見ながらシンに指示を出します。脱兎のごとく車から飛び出したシンは、伊勢丹から出てきた猪木をシナリオ通りに襲いました。ガードレールに猪木の額をぶつけ、猪木が流血します。もちろん猪木が自分で自分の額をカミソリで切ったのです。シンは大急ぎでミスター高橋の車に戻り逃走しました。凄惨な猪木を見た妻の倍賞さんが大声を出して助けを求めます。思惑通り警察が出動し大騒ぎとなりました。翌朝にはスポーツ紙だけでなく一般紙までが、大々的に狂気の外国人レスラーの犯行について書き立てました。これぞまさに猪木の狙っていたシナリオ(アングル)でした。

タイガー・ジェット・シンは、日本で最も知られたインド人の一人です。トレードマークは頭に巻いたターバンと凶器のサーベルで、プロレスの世界では悪の限りを尽くすヒール(悪玉)として1970年代に名を馳せました。1944年4月3日生まれ、80歳。インド・パンジャーブ州出身。1965年、カナダでプロレスデビュー。1973年に初来日。トレードマークはターバンとサーベル。得意技はコブラクロー。悪役ヒールとして活躍し、全日本プロレスやインディー団体、ハッスル、IGFと渡り歩いています。リング外では実業家として知られ、茨城県つくば市にカレーハウスを経営、カナダに自分の名前を冠した高校を開校するなどの事業を展開しました。

かつて、タイガー・ジェット・シンは、とてつもなく凶暴なレスラーでした。観客の目があろうとなかろうとお構いなし。新宿で買い物中のアントニオ猪木と乱闘を起こした事件はあまりに有名だし、カメラマンや記者にも容赦なく襲いかかってくることから「シンだけは本当に狂ってる」というのが関係者の共通認識でした。もちろんこれは作られたイメージ像です。ところが、そんな男が今、慈善活動に力を注いでいるのですから、人生はわからないものです。在トロント日本国総領事から表彰されたニュースも伝わってきました。希代のヒールレスラーは、いったいいつから慈善活動に取り組むことになったのだろうか?彼はカナダ最大の都市トロント近郊の街、ミルトンに住んでいます。

「慈善活動に取り組むことになったのは、5歳だった孫が重い病気に見舞われたのがきっかけなんだ。医者からは手の施しようがないと言われたんだが、奇跡的に助かった。人間は当事者にならないと、なかなか苦しみや悲しみを理解できないものだよ。それからの私は、苦しんでいる人がいれば、助けに行かねばならないと考えが変わったのさ」と語ります。家族とともに立ち上げたタイガー・ジェット・シン財団に集まった寄付金は120万カナダドルにまで達し、医療機関や教育施設を継続してサポートしているという。今回の表彰も、東日本大震災で被災した児童への募金活動が評価されてのものです。

タイガー・ジェット・シンは、地元では日本人が想像する以上の英雄です。カナダ政府からは特別功労賞を授与され、街にはシンの名前が付いた公立学校も存在する。「あなたは有名人でお金もコネクションも持っているからと、いろんな依頼がある。しかし、学校に関しては心の底から善行を続けていくために実現したんだよ。自分が善行を続けていると、奇跡は起こるし、奇跡は連鎖していくものさ」と、悪役レスラーとは思えない台詞が続きます。プロレスで築いた地位を使って社会貢献に力を注いでいます。かつての宿敵については、「ババ、ツルタ、チョーシュー、フジナミ、サカグチ…日本ではいろんなビッグネームと試合をしてきたが、やはり最大の敵はイノキだったし、人生を懸けた試合をしたと思っている。最近のイノキの姿を動画で見たときには、神のご加護があるよう、すぐに祈ったよ。ベッドに横たわっているときも笑顔でイチ、ニ、サン、とやっているイノキの姿は、昔と変わらないね」。シンが「人生を懸けた」と語る通り、2人の対決は常に命懸けでした。「猪木が一番強かった」と振り返ります。試合後は数週間も打撃の痛みが残ったと言います。さまざまな因縁がありましたが全て「過去のことだ」と意に介しません。リングの中でシンは猪木に腕を折られたし、反対に猪木の首を絞めて失神させたこともありました。

凶悪さと慈悲深さ。それにしても、いったいどっちがシンの本性なのでしょうか?「ヒールレスラーとしてのタイガー・ジェット・シンは、自分のためにやったことであり、プロレスのためだ。リングで虎が生き残るためにやっていたことさ。だからと言って、過去に自分が痛めつけた相手に対しては何も悪いことをしたとは思っていないよ。ただ、私の中には二匹の虎がいるんだ。一匹はもちろん、リングの中で暴れる野獣としての虎。そしてもう一匹は、リングで起きたことはすべて置いて帰る、ファミリーマンとしての虎だ。引退した今は100%のファミリーマン。家族を大切にする一人の男なんだよ」シンの言葉から感じるのは強烈なプロ意識である。「我々がすべきは、とにかく与えること、平穏と幸せと愛。それが生きる理由さ」。サーベルを置いた虎は、残りの人生を他者のために生きると決め、息子や孫に囲まれて穏やかに暮らしています。

今回の授章にあたって、「日本の良い思い出ばかり」と目を細めます。現金や貴金属が入ったかばんをホテルに置き忘れ、何も盗まれずに戻ってきたことがあったと言い、「一生忘れない。誠実な人たちだ」と語りました。一世を風靡したヒールも、リング外では実業家の顔を持ち、在住するカナダで慈善団体を運営。2011年の東日本大震災に心を痛め、福島県で自宅を失った児童らに義援金を送りました。「日本は第二の故郷。日本人は家族のような存在だからね」と。♥♥♥

finger =「指」?

勝田ケ丘志学館の授業で、生徒たちに次のような質問をしました。

How many fingers do you have? (fingerを何本持っていますか?) ※答えを次の中から選びなさい。

①20 ②18 ③16 ④10 ⑤8

正解は1人だけでした。答えは⑤(8本)です。finger=「指」と考えていると、間違えます。日本語で考えると、手の指と足の指を合わせて20本になりますが、英語では、You have 8 fingers, 2 thumbs, and 10 toes.となります。親指はthumbsであってfingersではなく、足の指はtoesと呼ばれます。そのことは、英語学習辞典LDOCEのfingerの定義を読むと分かります:one of the four long thin parts on your hand, not including your thumbs(手の長く細い4つの部分の1つ、親指は除く) 英語では「手の親指」は “finger” には含まず、“thumb” という特別な名前で呼ぶのです。そして、他の4本の指には名前に全て “finger” がついています。

-

人差し指→ forefinger, index finger, the first finger

-

中指→ middle finger

-

薬指→ ring finger

-

小指→ little finger, pinky/pinkie

なので、上の “finger” の定義の「手から突き出た4つの長細い部分」は、親指以外の4本を指しています。そうすると左右の手を合わせて8本となるので、⑤が正解なのです。これが英語を分かっている人の厳密な正解です。

と、言いたいところですが、絶対にそうとも限らないんです。ネイティブ・スピーカーの中にはthumbもfingerの1つと捉えて10本と答える人もいるんです。そこら辺のことを、OALDにはこんな定義が示されています:one of the four long thin parts that stick out from the hand (or five, if the THUMB is included) 「もし手の親指を含めたら5本」と書かれています。この場合には “finger” は左右で10本(=ten fingers)ということになります。Merriam-Webster’s Advanced Learner’s English Dictionaryには、one of the five long parts of the hand that are used for holding things; especially : one of the four that are not the thumbとあります。大きなくくりとしては “finger” の概念に含まれる、みたいな感覚なのではないかと思います。ここら辺を最新版の『ライトハウス英和辞典』(第7版)は次のように書いています:

fingerは親指(thumb)を含むことも含まないこともある。指を数えるときには親指は含まれず、例えばthird fingerというと薬指のこと。

ついでながら、「足の指」は “toe(s)” と呼びます。そして、足の「親指」と「小指」は、こんなふうに呼ばれています。

-

親指→ big toe

-

小指→ little toe