◎水戸岡ワールドが島根県に登場! 「ばたでん」 「 一畑電車」 「天叢雲(あめのむらくも)」 鉄道事業再構築実施計画 一畑電車 県 松江市 出雲市 「みなし上下分離方式」 「単なる移動手段の車両ではなく、乗車することを目的とする魅力的な車両」

水戸岡鋭治(みとおかえいじ)先生(78歳) 「仕事をしながら旅をする。旅をしながら仕事をする。そういう時代の先駆け的な電車になるのではないか」(水戸岡) 。 車両愛称は「天叢雲(あめのむらくも)」 水戸岡 ワールド 島根県 「出雲の山並みに湧き出る雲を車窓から眺め、神話に思いをはせてほしい」 石飛貴之常務 「通勤通学も一つの短い旅」 水戸岡先生 国、県、松江、出雲両市 「誰もが乗って楽しい車両」 水戸岡先生 「コンパクトだけど楽しさと感動が詰まった車両。多くの方に親しまれる存在になってほしい」 現在の案では夕日をイメージした茜色を基調としていますが、雲を強調する配色に変更する予定とかで、 「『天叢雲』にするとできればもっと雲の色にしたい、できればシルバーメタリックで、それに金の雲が書いてあるような。最後の電車ができるまで渡した日デザイナーは正解を求めてやるべき」

車名に関しては、出雲神話において素戔嗚尊(スサノオノミコト) 八岐大蛇(ヤマタノオロチ) 「天叢雲剣」 「天叢雲(あめのむらくも)」

一畑電車 松江城 出雲大社 「天叢雲」

イメージを見る限り、既存の7000系・8000系をベースにしたような仕様で、そこに「水戸岡テイスト」 「天叢雲」 米子市 後藤総合車両所 ♥♥♥

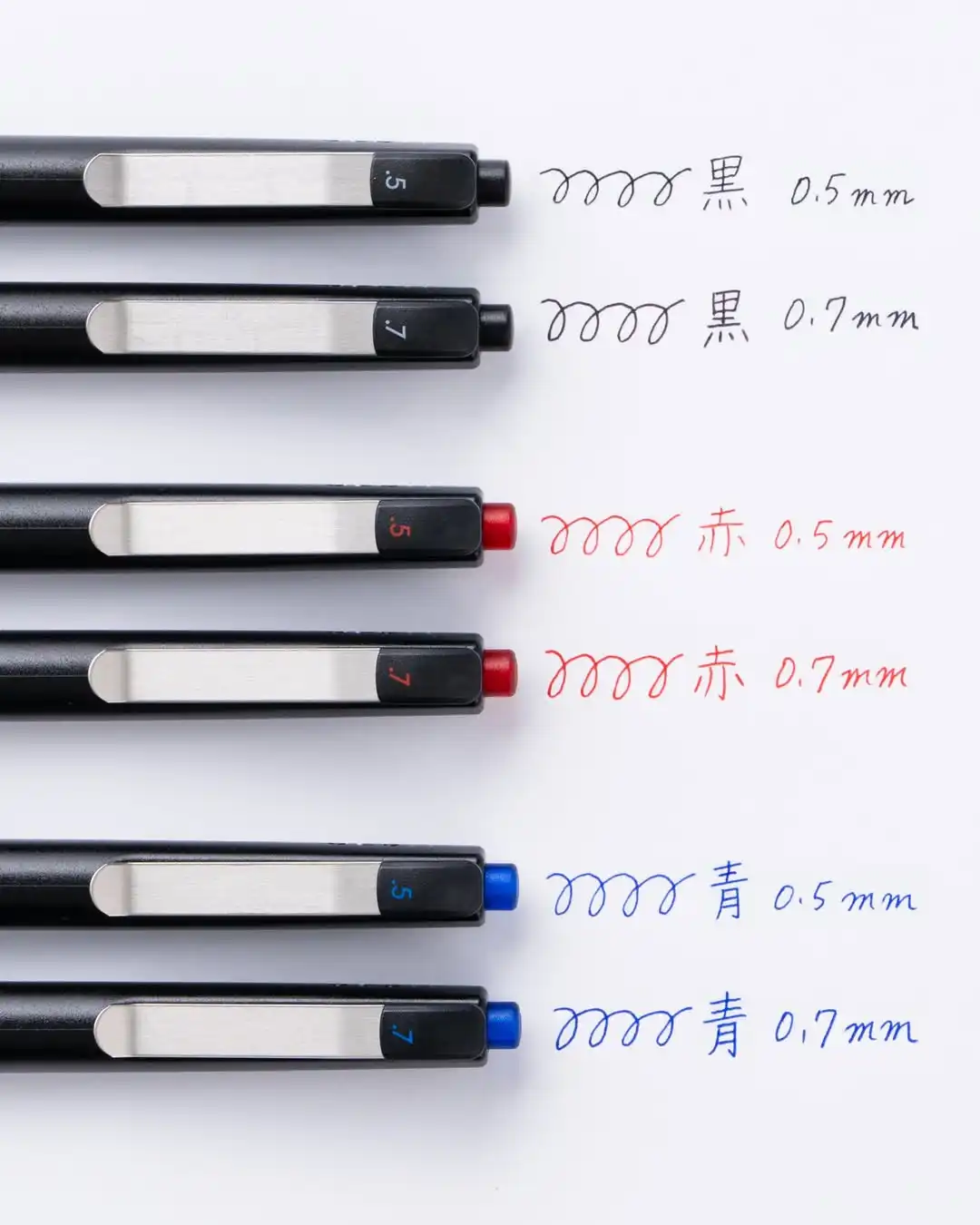

▲車内デザイン

刑事物のドラマを見ていると、警察組織内部の隠蔽体質

「 Blue Wall of Silence」(ブルー・ウォール・オブ・サイレンス) Blue は多くの警察官が着用する制服の色(→警察組織)で、青は警察を象徴する色として広く認識されています。Wall は外部からの調査や批判を遮断する「壁」、Silence は沈黙・隠蔽の意味。直訳すると「沈黙の青い壁」 「警察内部の口止め文化/不正隠蔽体質」 blue wall of silence 「警察内部で不正を守るために築かれる沈黙の壁」 「仲間を売ることは裏切りである」

警察の暴力行為

汚職・不正捜査

内部告発者(whistleblower)が孤立する問題

警察改革・人権問題の議論

ニューヨーク州の弁護士・旦 英夫 『米語ウォッチ アメリカの「今」を読み解くキーワード131』(PHPエディターズグループ、2024年)

The Blue Wall of Silence Breaking the Blue Wall of Silence break the blue wall of silence の形でよく使われる]

Many officers knew what happened, but the Blue Wall of Silence

The police officers formed a blue wall of silence

日本語で近い表現としては、次の物が該当するでしょう。

「警察内部の 不祥事隠し体質」

「組織防衛の沈黙」

「内部告発を許さない文化」

ただし、Blue Wall of Silence 「警察」 Wiktionary YourDictionary

この語が一般社会や報道で大きく広まった契機として、警察の不正・暴力事件が表面化した事例が挙げられます。1970年代のニューヨーク市警 「 Frank Serpico事件」 ロドニー・キング “blue wall of silence” 「内部の沈黙コード」

「Blue Wall of Silence」 「Blue Wall of Silence」 「警察官は仲間を裏切らない(Cops don’t tell on cops)」 「Blue Code (of Silence)」「Blue Curtain(青いカーテン)」 2021年12月、ミネソタ州の裁判所で、黒人ジョージ・フロイド Blue Wall of Silence 「沈黙の青い壁」 Blue Wall of Silence 「ボディカメラ(body cams)」 スマートフォン

Investigators found it difficult to break through the blue wall of silence

The blue wall of silence この句は、本来は警察文化を指して使いますが、「特定の集団が仲間の不正を守るために沈黙する文化」「組織ぐるみの隠蔽体質」 ♥♥♥

There seems to be a blue wall of silence

◎アチャー、またやってしまった!! ▲消えたUSBメモリー

2022年以来3年ほどバージョンアップしていませんでしたが、今年の日本語ソフト「一太郎2026プラチナ」 「Windows10」 「Windows11」 「8Gの容量が必要です」 USBメモリーディスク(16G) 一太郎ファイル USBメモリー 「Windows11」 「おいおい、そんな~!!」 英語試験 リスニングの試験 エクセル

▲35年分の資料 これをもう一度打てというのか?!

専門業者に泣きつくことにしました。3年前にも同様の悲劇を経験した時にお世話になった東京の「デジタルデータリカバリー」 USB 、「急ぐ場合は成功報酬を含めて18万円(税別)、13万円は前払いでいただき、もし作業をやってみて復元できなくても返金はなし。うまくいった場合には残りの成功報酬を支払う。ゆっくりでよければ成功報酬を含めて9万円(税別)6万円は前払い」 USB アララ! 特に私が希望していた「一太郎」 バックアップ

今回もこの会社にお願いしましたが、結局、1本のファイルも復元できなかった、と連絡があり、USB 「バックアップを取っておく」 「喉元過ぎれば熱さを忘れる」 ♥♥♥

◎やったー、救世主現る!! この春休みに、今までの作成資料を一から打ち直すのかと思うととても憂鬱になっていました。この二年間に発行した通信「あむーる」 「あーあ!」 「一太郎」 「バックアップファイル」 USBメモリー バックアップファイル 「一太郎」 「バックアップ」 「バックアップの履歴から開く」 バックアップ バックアップファイル USBメモリー

ただしこれは「一太郎」 エクセルファイル テキストフィイル 「読取革命」 エクセルファイル 「読取革命」 エクセル変換 エクセルファイル ♥♥♥

昨年は2月17日が勝田ケ丘志学館 メールで 添削してもらえないか、との要望がありました。引き受けて入試前日まで英語作文の添削を徹底して行いました。「それでは行ってきます」 神戸 「須磨シーワールド」 「合格しました!」 志学館 「あむーる」

八幡先生へ 1年間、添削指導をしてくださりありがとうございました。丁寧な解説プリントや、返却の際の何が分かっていて何が分かっていないのかを、自分で気づかせてくださるアドバイスはとてもありがたく、毎回たくさん考えて問題に取り組むことができました。1年間でレベルアップできたと感じています。

その影響でしょうか、今年も2月17日に最後の授業が終わってから、メールで過去問の指導をして欲しい、という生徒が数多く現れました。メールで内容を返信してもよかったのですが、やはり実際に答案を解説してあげた方が、身につくだろうと思い、添削答案を持って米子 ハグ 「共通テスト」 勝田神社 ハグ 「自己ベストが出ました!」 ハグ 「これはセクハラじゃないよね?」

▲私が合格祈願を捧げた神田神社

これには私には想い出があるんです。あの当時は担任や教科担当が、本番当日試験会場で、最後の激励をして送り出していました(今は会場には入れません)。私も毎年試験会場に駆けつけていました。当日、島根大学 ハグ 「あれはセクハラじゃないんですか?」 ♥♥♥

ちょっと古い話になりますが、昭和27年、本田技研工業 本田宗一郎 藍綬褒章 宮内庁 本田

本田

サラリーマンの場合は職人と違って特別な道具を使っているわけではありませんが、それでも、筆記用具、カバン、書類、机の上などがいつもきちんと整理されているのといないのとでは、周囲に与える印象は大違いです。使い込まれてよく手入れの行き届いた道具は、見る人に爽快感を与えます。また、自分の仕事に関係する道具を大事にする人は、腕のいい職人さんに対するのと同様の信頼感を他の人に与えるものです。メジャーリーグでも伝説となったレジェンド・イチロー 「道具を大事にするということは、自分を大事にするということ」 「道具が助けてくれる(ミスを防いでくれる)」 「準備こそが成果を生む」 イチロー選手 「強い選手になるにはどうしたらいいですか?」

大事なバットを芝生の上に寝かせたりしないことです。ほんのわずかな芝生の湿り気が、バットのバランスを崩すこともある。バットを地面に叩きつけるなどはもってのほかです。地面にぶつかった衝撃で、重さや木目、密度のバランスが崩れるかもしれません。 バットを作る樹は自然が長い時間をかけて育てています。バットは、この自然の樹から手作りされているのです。一度バットを投げたとき、とても嫌な気持ちになりました。それ以来、自然を大切にし、バットを作ってくれた人の気持ちを考えて、僕はバットを投げることも、地面に叩きつけることもしません。もともと道具を大事に扱うのは、プロとして当然のことです。ボールを投げたり打ったりする前に、まずはそういうところに気持ちをもっていかなければダメです。 イチロー選手 年7月6日、近鉄戦で左腕・小池秀郎 一度だけありました。「 あれだけのバットを作ってもらって打てなかったら自分の責任ですよ」 イチロー選手 久保田五十一 「何人かの選手から、自分の手掛けたバットについてお礼を言われたことは過去にもありました。でも、バットへの行為そのものを謝罪されたのはあの一度だけですね」 久保田 イチロー イチロー選手 イチロー選手 道具を大切にする姿勢 だけは、みんな見習わなくてはいけないと感じています。「道具を大切にできない人は、いつかその道具に裏切られる」 青木 功(あおきいさお) ある町工場に、腕は確かだけれども仕事が少し雑な若い職人がいました。彼は作業が終わると、使った道具類を机の上に放置したまま帰ってしまいます。「また明日使うんだからいいだろう」 「なぜ自分の道具まで片づけたんですか?」 「道具はな、仕事の結果を一番近くで見ている相棒だ。雑に扱えば、雑な仕事しか返してくれない。大切にすれば、困ったときに必ず応えてくれる」 「道具を大切にすることは、仕事そのものを大切にすることだった」 と。

またこんな話もあります。ある木工職人の話です。 彼は若い弟子に、古びて錆びたノミを見せながらこう言いました。「これはな、俺が修行を始めた頃に買ったノミだ。30年使って、刃は何度も研ぎ直し、柄も二度取り替えた。でも、こいつはずっと俺の相棒だ。」 「そんなに古い道具を、なぜまだ使うんですか?」 「道具はな、使う人間の癖を覚えるんだ。 大切に扱えば扱うほど、手に馴染んで、仕事の質を上げてくれる。 道具を雑に扱う人間は、仕事も雑になる。」 「壊れたら買い替えればいい」 「お前の腕が上がったのは、道具を大切にし始めた頃からだ。」

ある有名なフランス料理のシェフは、新入りの料理人の技術を見る前に、まずその人の「包丁の研ぎ方」 「キッチンの布巾の畳み方」

道具が汚れている=仕事が雑である

道具の配置が乱れている=思考が混乱している

道具を大切にする人は、次に使う瞬間のことを常に考えています。つまり、「先読みの力」

1000年以上続く寺社仏閣を修復する宮大工さんの世界では、道具(鉋や鑿)を研ぐことが修行の基本です。あるベテランの棟梁は、「道具を粗末に扱う者は、材料(木材)の声を聴くことができない」 「成果物(仕事の対象)への敬意」

これら全てのエピソードが伝えていることは

道具を大切にする姿勢は、仕事そのものへの姿勢を映す鏡である。

手入れを続けることで、道具は自分の一部のように馴染む。

「大切に扱う」という行為が、集中力や丁寧さを育てる。

道具を大切にすることは、単なる物の管理ではなく、 自分の仕事への誠実さを育てる行為なんですよね。♥♥♥

一定の土地から得られる収穫は、投下された労働量、資本量に比例してある程度までは増加するのですが、ある一定の限度を超えると次第に減っていく、というのが「収穫逓減の法則」(しゅうかくていげんのほうそく) 「生産量を増大させようとすると、生産効率が落ちる 」 増収率は次第に減って いき、一定の量を超えると、今度は減収に転じてしまうという 現象を表しています。つまり、所定のインプット量から、一定のアウトプット量につながっていたのが、インプット量を増やし続けると、アウトプット量が追いつかなくなってしまう ということで、このことは、農業以外の分野にも当てはまる法則として知られています。

最近の分かりやすい例で言えば、ペッパーフードサービス 「いきなり!ステーキ」 出雲市・松江市 イオン 松江店 コチラ )。「世界の亀山モデル」 シャープ つの事業に頼って大きくし過ぎた結果、苦しくなってしまった好例 だと思います。

最近、グループ内での不適切会計疑惑が持ち上がり連鎖的に拡大し、内部管理体制などの改善計画の策定方針を表明したモーターの世界的大手・ニデック(旧日本電産) 永守重信(ながもりしげのぶ) 。「ニデックの経営は岸田社長にすべて委ねる。これでニデックは、しっかり再生できると信じている」 「短期的な収益を重視しすぎる企業風土の弊害は明らかだ。(現場に)プレッシャーがあったことも否めない」 と、 疑惑について同社の岸田光哉社長 ニデック M&A(企業の合併・買収) 永守 「すぐやる、必ずやる、できるまでやる」 永守 「目標必達」 永守

同じことをずっと続けていると、効果が下がってくるのです。これは勉強でも同じことが言えます。朝から晩まで一日、今日は数学だけ、あるいは国語だけと集中学習をすることもできるにはできるのですけれども、どんな酔狂な学校でも、そんなことを考えたりは絶対にしません。飽きてしまって能率が上がらないのは目に見えているからです。実際にかつて、東京 「頭の切り換え」 「よく学び、よく遊べ」

私の体験談です。退屈な講演を聞いていると、30分くらいまではいいのですけれども、その後、だんだん疲れてきます。この「収穫逓減の法則」 「もうとても聞いてはいられない…」 ♥♥♥

事前知識もなしにいきなりtoolbox talks 「工具箱の話」 toolbox talks 松下佳世 『同時通訳者が「訳せなかった」英語フレーズ』( イカロス出版、2020年 )

「じゃあtoolbox talkをしに行くから通訳よろしくね~」 「なぬ?toolbox talk? そうかそうか、作業前に工具についても話しておかないといけない、というわけね」 松下 「工具箱の話」 「ツールボックストーク」 これは全米安全評議会が1940年代半ばに発行した専門誌の中で、労働者に対して行う毎週の「安全ミーティング」 “Fairyland Weekly Toolbox Meeting” 「業務前の短い安全講話」 「安全講話」「安全朝礼」「作業前ミーティング」

Toolbox talks =(朝礼などで行われる)安全講話 toolbox talks 「安全ミーティング」 toolbox “toolbox meeting”“toolbox talk” 「Training(研修)」 「安全ミーティング」 「堅い」「長い」「上からの一方通行」 meeting ではなくtalk が使われるようになりました。作業開始前に行う短時間の安全ミーティングを指し、ほぼ毎日実施されることが多く(5分~10分)、現場責任者(職長・監督)が主導します。現在では建設現場・製造業・鉄道・インフラなどで、作業前の安全確認ミーティングを指す一般的な現場[業界]用語となっています。「道具箱を囲んで話す」という言葉の裏には、現場の安全は現場の人間が守るという、プロフェッショナルな自覚が反映されています。主な内容としては、当日の作業内容、危険箇所(高所作業、重機、足場の濡れ具合など)、天候や周囲環境の注意事項、保護具(ヘルメット・安全帯)の確認で、安全対策を共有することが目的です。(例)「今日は気温が35度を越える予報だ。こまめに水分を補給をして、気分が悪くなったらすぐに報告するように」「昨日からの雨で床が滑りやすくなっている。資材の置き場所を整理して、通路を確保しよう」「今日は高所作業がある。ヘルメットと安全帯の点検を各自もう一度行うこと」 ♥♥♥

We have a toolbox talk

Today’s toolbox talk

Let’s have a quick toolbox talk

Alright everyone, let’s have a quick toolbox talk

今年の箱根駅伝 青山学院大学 黒田朝日選手 青学大 「青学は往路で選手を使い切った」 青学大 「山のスペシャリスト」 原監督 「全国レベルの駅伝で、こんな山登り、山下りのコース設定は他にない。なぜそこに向き合わないのか。その認識を強く持っているのが青山学院だ 「これ、たまたまだと思いますか?」 原晋(はらすすむ)監督

2004年 予選落ち

2005年 予選落ち

2006年 予選落ち

2007年 予選落ち

2008年 22位

2009年 8位

2010年 9位

2011年 5位

2012年 8位

2013年 5位

2014年 優勝

2015年 優勝

2016年 優勝

2017年 優勝

2018年 2位

2019年 優勝

2020年 4位

2021年 優勝

2022年 3位

2023年 優勝

2024年 優勝

2025年 優勝

2月8日にも、「宮古島大学駅伝」 箱根駅伝 青山学院大学 「宮古島大学駅伝」 青山学院大学 黒田朝日 黒田 然 上野山拳士朗

箱根駅伝 青山学院大学 原晋監督 『決定版!人が替わっても必ず結果を出す 青学流「絶対王者の鉄則」』(祥伝社、2025年) 原監督 挨拶・掃除・感謝」 「三悪習」 ①言い訳をする ②他人のせいにする ③傍観者となる ウソをつくな ごまかすな 裏切るな

どれも当たり前のことですが、徹底するのはそう簡単ではありません。ウソもごまかしも裏切りも最終的には全部自分に返ってきます。人はどうしても易きに流されやすいからこそ、心を鍛えることが大事なのです。原監督 「3つの行動指針」

◎感動を人からもらうのではなく、感動を与えることの出来る人間になろう。 ◎今日のことは今日やろう。明日はまた明日やるべきことがある。 ◎人間の能力に大きな差はない。あるとすればそれは熱意の差だ。 学生が成長するためには、次の5つのステップを踏むことを指導するとのことでした。①知る→②理解する→③行動する→④定着させる→⑤そして伝える

そうか!青学の強み 「青トレ」 「原メソッド」 「練習のとき以上の力は、試合では絶対に出せない」 「人間教育」 ♥♥♥

パナソニック 「知的遊び心」 ①アマノジャクであること (常識の中に居座ったり、イエスマンであってはいけない。常に現状を否定し、他人の言ったことを一旦は疑ってみる ) 、 ② 非 まじめであること (「不まじめ」とは違う。遊びながら仕事をし、仕事をしながら遊ぶ ) 、 ③いろんな人と幅広くつきあうこと (異分野、異業種の人と付き合うことで常に新鮮な刺激を受ける ) 、 ④好奇心を持つこと (どんなことでもつまらないと思ってはいけない切り口をチョット変えてみるだけで思いもかけない発見がある ) これらは、私が生徒たちにいつも教室で語りかけていることです。 そんな「独創的なはみ出し人間」 本田技研工業 「5つのセオリー」 ①「自分のために働け、会社のためにはたらくのではない 」、②「能ある鷹は爪を出せ 」、③「失敗を恐れるな 」、④「物事の判断はすべて現場、現物、現実に依れ 」、⑤「人まねをするな。自分で考えろ、自分の手でやれ 」

積極的に働いた結果の失敗は大目にみるが、ノープレイ・ノーエラーは徹底的に排除する、というのがホンダ 「人のやらないことしろ!」 衆議院選挙 「チームみらい」 「人のやらないことをやる」 ♥♥♥

バカな奴は単純なことを複雑に考える。普通の奴は複雑なことを複雑に考える。賢い奴は複雑なことを単純に考える。(稲盛和夫)

吉川尚輝(よしかわなおき)内野手(31歳) 「両側関節鏡視下股関節唇形成術」 右股関節 左股関節 昨季は開幕から3番を担い、岡本和真内野手(29歳)

両股関節 都城 都城 「さぁ行こう!」 吉川選手 両股関節手術 「そこ(開幕)を目指してやっている感じです。ただ、まだどうなるか分からないし、場所が場所だから手術もあんまり(アスリートでは)前例がない。はたから見たら『動けてるじゃん!』って思うかもしれないけど、自分のペースでトレーナーの方と一緒にやっていきたい。焦りたいけど、焦らず頑張りたい」 「『少し(患部の)調子悪いです』とか意見を言ったり、メニューが変わることもある。それでもちょっとずつ動けてきている。少しずつ強度を上げながらできている」 「打撃練習は思いっきり下半身を使ってとか、まだトレーニングが足りていない部分がある。当てて打つ分にはいいという感じ。守備もいろんな動きがある。正面で捕るのは全然大丈夫だけど、今は人工芝ですけど、土(のグラウンド)とかいろいろ段階を踏んでいかないといけない」 「普段関わったり、しゃべることがない選手も多いから新鮮。(3軍では)目標が見えづらくなることも多いと思うんですけど、その中でやらないといけないと思ってやってると思うし、一人でも多く支配下、チームの戦力になってくれたらいい。みんな頑張ってるし、僕も頑張るし」 「頑張ります、本当に!」

私も3年前に右股関節 吉川選手 松江北高補習科 勝田ケ丘志学館 松江駅構内 日赤 「回復が早い人だと二週間で退院する人もいます」 理学療法士 作業療法士 松江 「共通テスト」 「共通テスト」 山口整形外科 吉川尚輝選手 吉川選手 ♥♥♥

私は毎年生徒たちに「親を大切にすること。感謝の気持ちを持つこと」 「親孝行したい時には親がもういないんだよ」 境野勝悟(さかいのかつのり) 『日本のこころの教育』(致知出版、平成13年) 岩手県・花巻東高校

『蟹工船』 小林多喜二(こばやしたきじ、1903~1933年) 多喜二 小樽高商(現小樽商科大学) 多喜二 多喜二 多喜二 小樽 多喜二 セキ 多喜二 「三日後の11時から五分間面会を許す。五分でよかったら東京の築地署まで出頭しなさい」 「五分はいらない」 「一秒でも二秒でもいいから、生きているうちに息子の多喜二に会いたい」 小樽駅 多喜二 「おばあちゃん、だめだ、そんなことしたら危ない」 「こんなところで一晩待っていたら多喜二に会う時間に間に合わない」 憲兵さんが見て、あまりにも寒そうなので、お母さんのところへ火鉢を持って行きました。すると、お母さんは、「ああ、ありがたいけど、多喜二は火にあたってないんだから、私もいいです」 「お母さん、何も食べていないんでしょう、食べなさいよ」 「いや、多喜二は食べていないからいいです」 多喜二 多喜二 「お母さん、ごめんなさい」 「ほら、お母さんだ、見ろ」 多喜二 「多喜二か、多喜二か?」 「はい、多喜二です。お母さん、ごめんなさい」 多喜二 「たきじーッ」 「お母さん、お母さん、しっかりしてください。あと二分ですよ。何か言ってやってください」

ハッと気がついたお母さんは、残りの二分間、多喜二 「多喜二ッ。おまえの書いたものは一つも間違っておらんぞーッ。お母ちゃんはね、おまえを信じとるよーッ」 小樽 多喜二 多喜二 「何か言いたいことがあったら言え」 多喜二 「待ってください、待ってください。私はもうあなたの鞭をもらわなくても死にます。この数か月間、あなた方はみんなで寄ってたかって、私を地獄へ落とそうとしましたが、遺憾ながら私は地獄へは落ちません。なぜならば、毋が、おまえの書いた小説は一つも間違っていないと、私を信じてくれた。むかしから母親に信じてもらった人間は必ず天国へ行くという言い伝えがあります。母は私の太陽です。その母が、この私を信じてくれました。だから、私は、必ず、天国へ行きます」 多喜二 「おまえの書いたものは間違っていない。お母さんはおまえを信じておる!」 セキ 多喜二 多喜二 セキ 「ほれっ! 多喜二! もう一度立って見せねか! みんなのために、もう一度立って見せねか!」 ♥♥♥

私は全国のいろいろな観光地を旅する中で、「似顔絵」 似顔絵 東京・新宿「高島屋」7階 「カリカチュアジャパン」 石原 瞳(いしはらひとみ) 「チーム八ちゃん」 石原 カリカチュア・ジャパン株式会社 千葉県我孫子市

画家を目指していたお父さんの影響を強く受け、2歳の時から絵を描いていた石原 手塚治虫 種村有菜 「自分の絵で人を感動させたい」 「カリカチュア世界大会」(ISCA)総合優勝

人物の個性や特徴を誇張して表現した肖像画「カリカチュア」 カリカチュア 「ISCAカリカチュア世界大会2021」 米国・ラスベガス 石原 瞳さん(いしはらひとみ、千葉県出身) 石原 総合優勝 スタジオ作品部門 アウトスタンディングカートゥーンスタイル部門 ベストカラー部門

▲世界一に輝いた石原 瞳さん、おめでとうございます!!

大胆な色使いと独創的なタッチが特徴的です。世界大会の主催者に石原 「個性や特徴のつかみ方がすごい」 石原 高島屋 ♥♥♥

▲石原さんに描いていただいた原画 気に入っています

下は2022年の「大学入学共通テスト リーディング 」

「大学入学共通テスト」 イギリス英語 イギリス英語 『ライトハウス英和辞典』 「大学入学共通テスト」 「圧倒的な「語彙力」を目指して」 「文化面の英米差」 建物の階数の呼び方の英米差 を取り上げました(下記パンフレット参照)。そのことが英文の中で出題されたのです(写真上)。階数の数え方はイギリスとアメリカでは違います。アメリカ英語 「first floor」 「ground floor」 イギリス英語 「〜(序数)basement」 問2 first floor third floor ③「2階上に上がる必要がある」

▲私の記事 見事的中!!

▲『ライトハウス英和辞典』(第7版)s.v. floor

思い起こしてみるに、やはりパンフレットの中で私が注意喚起をしたalmost 「ほとんど」 では誤解が起こりやすい)がリスニング試験に出題され(⇒コチラ です)、次年度は建物の階数の呼び方の英米差

イギリスの集合住宅に住む人のお宅を、住所を頼りに訪ねようとする時や、ホテルの部屋に入る際には、間違えないように気をつけなければならないポイントがあります。それは、階数表示。アメリカ英語を学んできた日本人にしてみれば、“first floor” “second floor” “first floor” は 日本でいう「2階」にあたり、“second floor”

その背景には、イギリスの家屋の古い様式があります。古い様式の家屋では、1階の3分の1ほどが半地下になっていて、“ground floor” “first floor” “second floor” ground floor first floor first floor ground floor first floor ground floor ♥♥♥

3年連続で1位となった名古屋市立大学 あいち銀行 名古屋市教育委員会 名古屋市立大学

2位の大阪公立大学 「公大授業」

3位の島根大学 「じげおこしプロジェクト」 「地域人材育成コース」 「しまね産学官人材育成コンソーシアム」

また、今回私立大学で唯一トップ10入りをした近畿大学 のどぐろの完全養殖に成功

◆大学の地域貢献度ランキング 1位「名古屋市立大学」公立 2位「大阪公立大学」公立 3位「島根大学」国立 3位「徳島大学」国立 5位「信州大学」国立 6位「佐賀大学」国立 7位「鹿児島大学」国立 8位「山口大学」国立 9位「周南公立大学」公立 10位「近畿大学」私立 私の地元の松江市 島根大学 「地域人材育成コース」 「じげおこしプロジェクト」 「地域貢献人材育成入試」 「SDGSユニット認定制度」 「SDGsユニット」

過去の調査結果を振り返ってみると、2015年には40位だった島根大学 島根大学 「地域に根ざし、地域社会から世界に発信する個性輝く大学」 島根大学 大谷学長 「本学は、『地域に根ざし、地域社会から世界に発信する個性輝く大学』を目指すとともに、学生・教職員の協同のもと、学生が育ち、学生とともに育つ大学づくりを推進することを島根大学憲章に掲げ、地域社会とともに歩み、地域の課題解決や人材育成に積極的に取り組んできました。今回の調査で順位が上がったのは、長年にわたり地域との連携を継続してきた成果が実を結んだものだと考えています。」 ♥♥♥

VIDEO

尊敬する故・松下幸之助 「なぜ成功したんですか?」 「成功の理由」 ①身体が弱かったこと ②学歴がなかったこと ③やはり、強運であったこと

この三つの理由をあげたのです。エーッ??!これは解説をしないとちょっと理解できないでしょうね。特に身体が弱いこと、学歴がないことなどは、普通の人にとっては成功の条件とは絶対に言わないはずです。これらのことはきっと運が悪い理由や原因に挙げられるものでしょう。松下

松下幸之助 「これは便利だ。きっと世間で受け入れられる」 二股ソケット 大阪電灯 「そんなもんダメや!」 幸之助 「あの店に行ってご主人に会ったら、こんなふうにご挨拶して品物を納めてきなさいよ」「この番頭さんには、こう言ってお金をいただいてきなさい」 幸之助 幸之助 「成功するには運が必要だ」 幸之助 幸之助 「周囲の人がみんな偉く見えた」 「苦情を言ってくる人には笑顔で接せなあかん」 幸之助 「自分の意見をちゃんと聞いてくれた」 幸之助の 「自分が成功したのはやっぱり運がよかったから」 「運」 幸之助 幸之助 和歌山県海草郡和佐村 和歌山市 幸之助 政楠 大阪 「幸之助も尋常小学校の四年生だ。もう少しで卒業だが、大阪の火鉢店で小僧が欲しいという話がある。ちょうどいい機会だから幸之助をよこして欲しい」 幸之助 大阪 幸之助 幸之助 幸之助 大阪 五代自転車店 幸之助 「船場学校」 幸之助 五代自転車店 幸之助 大阪電灯 関西電力 幸之助

幸之助 大阪築港 幸之助 幸之助 幸之助 「夏でよかった。冬だったら助からなかった」

また、松下電気器具製作所 松下電器 幸之助 「やられる!」 幸之助

幸之助 幸之助 幸之助 「自分は運が強い。滅多なことでは死なない」「これほどの運があれば、ある程度のことはきっとできる」 幸之助 幸之助 松下政経塾 幸之助 幸之助 「運のない人間はあきまへん。その次は、愛嬌ということでんな」 「運と愛嬌のある人間かどうか」 幸之助 「女は愛嬌とはよく言うが、男も愛嬌だ」 松下政経塾 高市早苗総理 「運の良さそうな顔をして」 と 「目いっぱいの笑顔をつくった」 ♥♥♥

私の住んでいる松江市

私は毎年「大学入学共通テスト」 コチラ をご覧ください)、共通テスト英語の平均点 予想 「指標」

「大学入試センターから発表される中間平均点速報の第一弾 よりも1、2点低いのが最終平均点となる。」 毎年これを私は追検証していますが、 大学入試センター 「歴史は繰り返す」 「経験」 ♥♥♥ 【リーディング】 中間① 64.80点(中間② 62.86点) → 最終平均点 62.81点 【リスニング】 中間① 56.42点(中間② 54.67点)→ 最終平均点 54.65点 ◎History repeats itself.(歴史は繰り返す)

惜しまないためには、惜しみない努力がいります。今日できることは今日にしかできません。明日できるという保証はどこにもないのです。そう思えば惜しんでいる暇はないのですが、それには覚悟が要ります。人はどうしても弱いもので、やすきに流れる存在だからです。常に「惜しむな」「惜しむな」

私の大好きなシンガーソング・ライターのさだまさし 「ミスタープロ野球」 長嶋茂雄(ながしましげお) さだ 「今日の試合を見に来てくれたお客さんの中には、一生のうちたった1回だけ見に来たという大が必ずいる。一生に一度だけ見に来てくれた人に、元気のない長嶋を見せたくない。調子の良い悪いはあるけれど、ダメならダメなりに『あの長嶋の空振り三振はきれいだった』と言ってもらえるようなフルスインクを心掛けた」 「最も記憶に残る男」 長嶋 さだ 「対談の中でこの言葉が最も心にしみた」 さだ 「フルスイング」

1974年暮れ、さだ 「グレープ」 「精霊流し」 「叙情派フォークの旗手」 京都府 舞鶴市民会館 さだ さだ グレープ さだ 「仕方がないよ」「あれで良かった」 グレープ 吉田政美(よしだまさみ) さだ さだ 「ああするしかなかった」 グレープ 「セイ!ヤング」 舞鶴市民会館 グレープ グレープ 「何人かの聴衆の失礼を心からおわびします。ですが、このことでどうか舞鶴を嫌いにならないでください」 さだ

さだ さんは常に「フルスイング」 「全力投球」 長崎市NBCビデオホール 「全力投球」 さだ 「そう考えたら惜しんでなんかいられないよね。精一杯その日の自分に出来ることをやるしかない。結果的に出し忘れたことはあっても、出し惜しみしたことは一度もない。それは断言できるね」 「いいコンディションの時ばかりじゃなかったし、声が出なかったコンサートの時は終わった後にひどく落ち込んだこともあった。ただ、体調の良し悪しや出来不出来はあっても、一度も手を抜いたり、流したりしたことはない。その日出来るすべてをステージで出してきたと断言できる。これは人生の誇りのひとつだね」 さだ 「拍手への恩返し」

私もこの49年間、一時間一時間の英語の授業に常に「フルスイング」 日赤 「お加減はいかがですか?今から30年以上も前に英語を教えていただきました。ありがとうございました。」

▲年月を重ねて味が出てきた「グレープ」

さだ 「第21回グッドエイジャー賞」 「活きいき・楽しく・かっこよく」 さだ 「こんな立派な賞をもらえるはずがないと思って、たらいがつってないかと考えながらステージに上がりましたね。最初はドッキリを疑いましたが、どうやら大丈夫みたい。」 「いい歳の取り方をしているって改めて言われても、そういう自覚もなしに漠然と歩いてまいりました。精一杯生きてきたことだけは確かですけど」 「一生懸命にやっていると時々褒めてくださる方がいる。とってもうれしい」 「50年歌ってきて、本当に育てていただいたと感じる。自分でゴリゴリやるより、ヒット曲を作っていただいて、その責任感でやってきた。もうすぐコンサートも4600回になりますが、お客さんが来るから背中を押されてやってきました。50年のうち、30年は借金を返してきたので、あまり実感がない」 「憧れに向かって歩いてそれにたどり着いた時、達成感というか幸せを感じるのかもしれませんね」 さだ 「拍手」 「拍手への恩返し」 ♥♥♥

僕はこれまで4,623回のコンサートを重ねてきて、手抜きをしたことは一度たりともありません。きょうできることはきょうしかできない。明日もできる保証はありません。ですから、僕は「惜しむな、惜しむな」って自分に言い聞かせながら、すべてのステージは一回しかないという思いで立っています。特に70歳を過ぎてからは体力の衰えも感じますし、身近な人が亡くなる経験もしていますので、このコンサートが俺の最後のコンサートかもしれない。恥ずかしくないように、出し惜しみせず一所懸命やろうと心懸けてきました。これからもその姿勢を貫いていきたいと考えています。 ―さだまさし

◎週末はグルメ情報!!今週はオムライス

▲巨大なオムライスの看板が目立つ!!今は値上がりしました

勝田ケ丘 志学館 米子市両三柳 「ローリエ」 「オムライス」 境港 米子 JR境線 三本松口駅 三本松口駅 オムライス 「オートバックス東米子店」 「ローソン米子三本松口店」 「ローリエ」 「オムライス」 オムライス 「ローリエ」 モーニングサービス 「オムライス」 「ハンバーグ」 「ハンバーグ」

オムライス のソースはなんと全部で11種類!どれもふわふわの卵と相性抜群なので、色々な味を楽しめます。お好みで選ぶことができます。

「ローリエ」 「エアドッグ」 限定のサービスランチや豚ロースカツランチ、豚の生姜焼きランチ、照り焼きチキンランチなど、庶民的なものからちょっとリッチなものまで、幅広いメニューが並んでいます。看板メニューのオムライス オムライス

▲オムライスと海老フライの最高の組み合わせ

人気者と人気者の組み合わせで、ボリュームたっぷりのおすすめセットメニュー「オムライスセット」(1,580円) オムライス&スープ・サラダ 海老フライ・ハンバーグ・明太子スパ・鶏の唐揚げ・クリームコロッケ 「海老フライ」 「デミグラスソース」 デミグラスソース デミグラスソース 「海老フライ」(2本) ホットコーヒー 「ハンバーグ」

グルメ番組でも紹介された人気洋食店です。米子 「オムライス」 松江市 「食べログ」 オムライス

二回目の訪問です。今日はセットでハンバーグ オムライス 「ミニ」 ハンバーグ 「キーコーヒー」 食べログ ♥♥♥

◆近畿大学の躍進◆

◎入学志願者数日本一の快挙(10万5890人)

◎世界初のクロマグロの完全養殖

◎行列・完売が続く専門料理店「近畿大学水産研究所」(大阪梅田・東京銀座)

◎関西一きれいな校舎―きれいな女子トイレ(化粧室)

◎つんくプロデュースのど派手な入学式

◎ネット出願「エコ出願」100%達成

◎オープンキャンパスでのおもてなし

◎民間企業からの受託研究実施件数全国3位

◎活発な高校訪問の営業活動

◎「英語村」 「近大マグロ」 近畿大学(157,563人) 千葉工業大学(162,005人) ノドグロ 近畿大学

From 2016 it is going to adopt the name of Kindai University. Kinki is one of the biggest universities in western Japan with more than 32,000 students, but only 329 of them are from overseas. Kinki University in Japan is going to change its joke-inducing name as it seeks to raise its international profile and appeal to English-speaking overseas students. The university is to change its name to avoid any misunderstanding. The Kinki name is drawn from its surrounding local region – but the university has had to counter other interpretations. The new name of Kindai University is a combination of “Kinki” and “Daigaku” for university. The shift in name is part of its plans for a more international identity. “The word ‘kinky’ also means perverted. We have no other choice than changing the English name because we are serious about pursuing a more international school culture,” the university’s dean, Hitoshi Shiozaki, told the AFP news agency. ” We aim to get more foreign students coming here, so we’ve decided to change our English name to ensure there is no misunderstanding,” the university told English language newspaper the Japan Times. It is not clear whether the change in name will affect the university’s English language newspaper, the Kinki Times.

近畿大学 「Kinki University」 「Kindai University」 近畿大学

英語圏において「Kinki」 「変態的な」 「kinky」 informal having or showing unusual ways of getting sexual excitement )。このため、大学側は国際的なイメージの向上と、より多くの海外学生の誘致を図るために、英語名称の変更を決断したのです。新しい学部開設(=国際学部 「KINKI UNIVERSITY」 「KINDAI UNIVERSITY」 「近大大学」 kinky 「性的に異常な」 「変態の」 「海外の学会で自己紹介をすると、失笑され、良い気持ちはしなかった。近畿は由緒ある言葉だが、国際化を本気で進めるためには、英語表記の変更は仕方がない」 近大 学長の塩崎仁志 「’kinky’という言葉は、わいせつという意味も持ちます。より国際的な学校文化を追求することに真剣に取り組んでいるため、英語名を変更する以外に選択肢はありませんでした。」 「より多くの外国人学生を迎え入れることを目指しており、誤解がないように英語名を変更することにしました」

英語名の変更は、大学が国際化戦略を積極的に推進していることを示す象徴的な出来事でした。単なる名称変更ではなく、グローバル化への強い意志と、海外学生への魅力を高めるための戦略的な取り組みと言えるでしょう。この事例は、企業や組織の国際展開において、ブランドイメージの重要性を改めて認識させるものです。

近畿大学

海外学生の増加: 「kinky」

国際的な知名度向上: 新しい英語名「Kindai University」

ブランドイメージの改善: 誤解を招く可能性のある名称を解消することで、大学のブランドイメージを向上させ、よりポジティブな印象を与えることを目指しました。

国際的な競争力強化: グローバル化が進む高等教育市場において、国際的な知名度とブランドイメージは、大学の競争力を左右する重要な要素です。英語名の変更は、この競争力強化の一環として位置付けられていました。

これらのメリットを踏まえて、近畿大学 英語名称変更

私たちが近畿大学

潜在的なリスクへの対応: ブランドイメージに悪影響を及ぼす可能性のある要素を事前に特定し、適切な対策を講じることの重要性。

戦略的な意思決定: 国際化戦略を推進する上で、大胆な意思決定と迅速な行動が不可欠であること。

継続的なブランド管理: ブランドイメージは、一度構築すればそれで終わりではなく、継続的な管理と改善が必要であること。

企業や組織は、近畿大学 ♥♥♥

出版科学研究所

インターネットの普及や街の書店の減少、コンビニでの売り場縮小などから、紙の雑誌の売り上げ不振が続いています。昨年は、子育てや絵本に関する情報を発信する福音館書店 『母の友』 講談社 『週刊現代』 『週刊ダイヤモンド』

英語教師を続けてきた私自身を振り返って見ても、若い頃は『英語青年』『時事英語研究』『English Journal』『現代英語教育』『英語教育』『言語』『言語生活』 『英語教育』(大修館書店)

紙の書籍・雑誌は、過去最高の推定販売金額を記録した1996年から、減少傾向が続いています。コロナ禍 「巣ごもり需要」

本田健『読書で自分を高める』(だいわ文庫) この本は 自己啓発の視点で、読書の意味や価値が書かれた本です。 そもそも本を読む意味は何なのか?本を読むと何が変わるか?どうやって読書を始めたらいいか?どんな本を読めばいいか?など、読書の意味が身に沁みるヒントが満載の本でした。 本を読み、自分の人生に取り組むこと、それを「読書力」 本に書かれた著者の人生、知識、経験、洞察を自分の人生に取り組む「読書力」 読書をすることで、お金、人間関係、仕事、恋愛、様々な「事例」を無意識のうちに知ることができます。 意識するしないにかかわらず、本を読むことは、人の経験という事例を知識として自分に内在化させることです。 だから、「こうすればこうなりやすい」という他者の経験を知識として取り入れることにより、行動も上手くいきやすくなります。結果的に、成功しやすくなるのです。 本は、著者が仕事や人生で得た学びを格安価格で話をしてくれるようなものです。読書をすることは、自己投資の効率、コスパで言えば最高。 何事も、知っているのと知らないのでは、大きな差があります。 たとえそれが実践的なものでも、「本にはこう書いてあったな」という予備知識があるのとないのとでは、全然理解が違ってくるものです。そして、 読書にはタイミングというものがあります。 同じ本を読んでも、それが心に響く時とそうでない時がありますが、それは読書にはタイミングがあるからです。 自分が必要としているタイミングで出会った本は人生にとって大きな意味がある本となる。 出会うべきときに出会うべき本を読む。そんな本との「出会い」を見逃してはいけません。 読書の基本は気になった本を読むことです。たくさん本を読む中で時々、「これは!」という本と出会います。 最初から、「良い本」だけを見つけようとせずに、読書は基本的に自由に数重視で読んでいく。そうすれば、その中から、自分にとってのベストな本を見つけることができるものです。 体の健康のために食事が必要なように、心の健康のために読書が必要です。ただ日々を生き、食べて消費し、生殖するだけの人生はもったいない。 どんなジャンルの本を読もうと、それは必ず、自分の人間性に影響を与えていくものです。 何より、本を読めば、自分の最高の人生のモデルが見つかります。読書で、自分の理想の人生を模索し、参考にするのです。 その本を読んだことで確実に人生の進路が変わったと言える本がありますか?その本を読まなければ今の私の人生はなかったという本です。私の場合は、渡部昇一『知的生活の方法』(講談社現代新書) そういった経験をしているからか、本を読むことは一つのチャンスと考えて、時間とお金が許す限り、気になる本は買って読むことにしています。 実際、人生の進路で悩んでいて、偶然立ち寄った本屋さんでふと立ち読みした本の中で、その先のヒントが見つかった経験とか、今悩んでいる問題の答えが偶然読んだ本の中で、その解決策が見つかることも珍しくありませんでした。 こういう「読書の力」 その本を読むか読まないか、そんな小さい行動がその後の人生に影響を与えてくる。 それが読書の不思議なところですが、自分の人生を振り返ると、読書には本当にいろんな面で助けられました。 だからこそ、今日もこれからも、本を読まずにはいられません。「今よりもっと」 「この問題をどう解決すればいいのだろう?」 人生は限られている。実生活の中で何もかも体験することはできない。そこで読書が重要になる。本や新聞の中には無尽蔵の知識や情報が満ちている。人間の思考のさまざまな道筋が痕跡を残している。それをたどることは論理的思考の訓練となろう。 感動の追体験は情緒をはぐくみ、正義を愛し卑怯を憎むことを学んで徳性を養うこともできる。読書はそうした人間の基礎をつくる国語力を涵養する。そのおおいなる力をもう一度思い返したい。 ―『産経新聞』2006年10月29日 以前私が勤めた島根県立津和野高等学校 学校司書 司書 松江北高 東出雲町町長 鞁嶋弘明(かわしまひろあき) 先生 学校司書 松江北高 その生徒たちの共通点は、とてもよく本を読んできた図書館の常連の生徒たちだった 松江北高

私が大好きな建築家の安藤忠雄(あんどうただお) 「こども本の森 中之島」(名誉館長 山中伸弥) 瀬戸内海 「こども図書館船 ほんのもり号」 安藤 松山市 「坂の上雲ミュージアム」 「こども本の森 松山」 月刊『致知』6月号(2025年) 「読書立国 」安藤忠雄・山中伸弥「読書は国の未来を開く」

読書とは自分の世界を広げてくれる心の旅であり、人間の成長にとって、最高の栄養は本であると実感しています。いまこそ国を挙げて読書をしなければいけません。そのために命ある限り「こども本の森」プロジェクトを続けていく覚悟です。(安藤忠雄) 1日30分でも1時間でも、違う世界に連れて行ってくれる読書は、心を満たしてくれる大事な習慣です。私の尊敬する鎌田 實(かまたみのる)先生

読書は、人生の土台を築く習慣です。土台は建物の下に埋まっていて見えないけど、これがしっかりしているからこそ、沈まずに立ち続けることができます。だからこそ死ぬときに後悔が残らないように、読書という習慣で、人生の土台を盤石にしておくといいと思います。 また私の尊敬する故・渡部昇一先生 「読書の効用」 江藤裕之先生 ♥♥♥

読書は自分で経験しようと思ったら何十年もかかるような、その著者の一番大事なエッセンスをパッと掴むことができる非常に便利なもの。時空間を超えた著者との対話ができる。書かれた内容について自分で考え、共感や批判を通して物の見方を養う。そういう追体験を積み重ねていくことで自己を高めていくのが読書の大きな意義だ。

最近、英語圏の若者文化やネット上で、situationship 「曖昧な関係」「はっきり定義されていない恋愛関係」 situationship = situation(状況)+ relationship(恋愛関係) です。relationship (人間関係)ではなく、situation (その時々の状況)に任せる関係だというニュアンスです。結婚のことなどは考えず、その時々の交際を楽しむことは、若い世代の新しいやり方かもしれません。もっとも、自分は真剣な交際を求めているのに、相手との関係がsituationship 「situationshipから抜け出したいのなら、相手にはっきりと恋愛、仕事、家族、人生観などを尋ねて、交際を続けるかどうかを決断しなさい」 「タフな質問をして拒絶されることを恐れていては、何も解決しません!」 situationship relationship にしたいなら、一番大事なことは、勇気を出してお互いに心から誠実なコミュニケーションをとることなのでしょうニューヨーク州弁護士・旦 英夫 『米語ウォッチ アメリカの「今」を読み解くキーワード131』(PHPエディターズグループ、2024年)

▲米国最新のキーワードが取り上げられた好著

situationship

恋人とは言えない

でも友達以上の親密さがある

付き合っているとは言えないけれど、デートはする曖昧さがある

将来の約束や明確な定義がない

という関係性を指しています。

ニュアンス・使われ方としてはカジュアル・口語的な表現で、主に恋愛・デーティングの文脈で使われ、少しネガティブ/モヤっとした感情を含むことが多いようです。使い方(文法)は名詞として使います。よくある形は次のような使い方です。

be in a situationship

a situationship

使用例を挙げておきましょう。

① 状態を説明する We’re in a situationship

We hang out all the time, but we’re not dating. It’s a situationship

② 不満・悩みを表す I’m tired of being in a situationship

③ 関係性の説明 She’s in a situationship

I’m tired of being in a situationship

④ 付き合っていないことを強調 It’s not a relationship, it’s a situationship

We’re not officially dating, but we’re in a situationship.

Our situationship ( 私たちの曖昧な関係は何ヶ月も続いている)

⑤比喩的に situationship

While the season has already started, the superstar athlete and the owners of the team are in a situationship

また近年では、この言葉がシチュエーションシップにある相手そのもの を指す表現として使われることも増えています。例えば、 situationship

◆relationship / friendship との違い

用語

明確さ

特徴

relationship

明確

恋人・交際関係

friendship

明確

友達

situationship

曖昧

境界がはっきりしない

上の表が示す通り、situationship 「定義されていない曖昧な恋愛関係」「友達以上恋人未満で、関係性がはっきりしない状態」 ♥♥♥

柏野健次『英語教師のための語法ガイド』(大修館、2025年) do one’s best I’ll do my best.は「(自信はないが)やってみます」という意味を表わす。しばしば、疑いの気持ちを含み、結果が疑わしい時に使われる。外科医が手術前にI’ll do my best.と言えば、患者や家族は落胆するだろう。 また、『ジーニアス英和辞典』(第6版)

I’ll do my best.は多くの場合、「疑いの気持ち」「自信のなさ」という意味合いを伴い、「やれるだけやってみる」という意味を表す。ただし、スポーツ、コンテスト、入学試験のような競争相手がいる文脈では、通例話し手は自ら進んでその行為を行うために 、「最善[全力]を尽くす」という意味になる。 「do one’s best=全力を尽くす」 『LEAP Basic』(2025年) do one’s best「全力を尽くす▲自分の持っている全てを出す」 コチラ です)。どちらかというと、自分自身のことについて「(やれるかどうか分からないけれども)できるところまで最善を尽くしてやってみるよ。 」 “I’ll do my best.”

ブルージェイズ(Blue Jays) 岡本和真内野手 岡本選手 do my best Hello everyone. My name is Kazuma Okamoto. Thank you very much for this opportunity. I’m very happy to join the Blue Jays. I will work hard every day and do my best for the team. Thank you for your support. Nice to meet you.(皆さん、こんにちは。岡本和真です。この機会をいただき本当にありがとうございます。ブルージェイズに加わることができて、とてもうれしいです。私は毎日一生懸命努力します。そしてチームのために全力を尽くします。ご声援ありがとうございます。はじめまして) (下線は八幡)

その間、一度もうつむくことなく、テレビカメラ8台、日本と米国とカナダから集まった約50人の報道陣の前で、よどみなく語りました。用意した英語長文のあいさつを完璧にやりきった安堵感があったのか、最後は“Go Blue Jays!” 岡本選手 「日本一になれなかったけれど、次は世界一になりたかった」

さて元に戻って、岡本選手 “I’ll do my best” “do my best” 「毎日一生懸命取り組み、チームのために全力を尽くします」 “work hard” “I will work hard every day and do everything I can for the team.”

ただ気を付けたいことは、他人に応援メッセージのつもりで“Do your best.” 「上から目線」 「あなたには余り期待していない」「あなたはまだ全力を出し切ってはいない」「失敗してもいいから、とりあえずやってみなさい」「結果は期待していないけれど、まあ頑張ってみて」「応援しているけど、いい結果が出なくても私はがっかりしないから失敗しても大丈夫だよ」「今のあなたはまだベストを尽くしていないのでは」 「冷たく」「事務的」「気持ちがこもっていない」「“もう言うことないからこれ言っとく”感」 「上から目線」 努力の有無を話し手が評価している構造 になっているからです。「bestを尽くせ」と言うことで、今はベストじゃない可能性を前提にしているのです。励ましというより「努力を求める指示」 デビッド・バーカ『英語じょうずになる事典(上)』(アルク、2017年) “Do your best!” 「お前は今持てる全ての力を出し切っていないじゃないか。全力でいけよ! 」

前向きに応援したい時には、次のような表現の方が自然で温かく伝わります。Good luck!(幸運を祈っているよ)/ You’ve got this!(君ならできる)/ I’m rooting for you.(応援してるよ)/ Hang in there!(頑張れ)/ Come on!/ Don’t give up!/ You’re nearly there!/ Break your leg! ♥♥♥

▲松江・月照寺(あじさい寺)

▲月照寺の「大亀」

「ばけばけ」 トキ 山陰のあじさい寺・月照寺 「大亀伝説」 ヘブン先生に 月照寺 大亀 「出雲国松江藩6代藩主の松平宗衍(むねのぶ)公の頃、 夜になると池に住む大亀が城下へ出てきて、 人を襲うようになった――という噂があった。」 小泉八雲(ラフカディオ・ハーン) ●松江藩主が亀を愛で、死後に巨大な石像を造立した。⇒松江藩松平家では、六代目藩主・宗衍

● 夜な夜な石亀が城下で暴れ、人を襲うようになる。⇒祀られたはずの亀は夜になると妖力で動き出し、 城下町で悪さを働くようになった――という伝承があります。

● 住職が説法し、大亀 大亀 大亀 「自分でも暴れるのを止められない。 どうか貴方にお任せしたい。」 宗衍 大亀

● 他にも残る“池の大亀”の口承⇒江戸中期、池にいた亀が関係している別の言い伝えも残されています。 夜ごと巨大化しては寺から抜け出し、 子どもをさらったという恐ろしい民話です。 石像を造り墓所へ安置した途端、 その怪異が止んだと伝わります。

● 現在は「触ると長寿になる大亀」として親しまれる⇒巨大な亀は今でも月照寺のシンボルで、頭をなでると長寿祈願になるといわれ、多くの参拝客が訪れます。ただし、夜の境内では人魂を見たという話も残っており、 松江らしい怪談スポットとして人気があります。

◆ トキ ヘブン

ヘブン先生 トキ 小泉八雲 トキ 八雲 私もこのお寺に来ると必ず立ち寄るのが、六代廟門 大亀の石像 小泉八雲 『知られざる日本の面影』 「月照寺の大亀」伝説 大亀 大亀 大亀 大亀 「私にもこの奇行を止めることはできません。あなたにお任せいたします」 大亀 大亀 7代目治郷(はるさと) 大亀 大亀 宍道湖 堀川 大亀 今日も多くの観光客の方々が、この大亀

NHK連続テレビ小説「ばけばけ」 松江市 月照寺 JR松江駅 「ばけばけ」 ♥♥♥

将棋棋士としての姿とお茶の間に親しまれるギャップの大きさは、余人をもって代えがたい器の大きさを感じた。 (1月27日通夜にて 羽生善治九段)

将棋界で最高齢勝利、現役勤続年数、通算対局数など数々の記録を持ち、 「重戦車」「一分将棋の神様」 「ひふみん」 加藤一二三(かとう・ひふみ) 加藤 矢倉将棋 矢倉・棒銀 「一二三」 南口繁一 「福岡のダイヤモンド」 加藤 藤井聡太 加藤 「長年にわたって私とともに魂を燃やし、ともに歩んでくれた妻に深い感謝の気持ちを表したい」

「神武以来(じんむこのかた)の天才」 「負けは財産です」 「精一杯将棋を指して、立派に名局の数々を生み出すことができました。これが私の人生における最上の誇りです」 「ひふみん」 紫綬褒章 旭日小綬章 文化功労者 仙台白百合女子大客員教授 加藤 羽生善治王座・王将 中川大輔七段 加藤 羽生 「指す手がなくなった」 羽生 加藤 「あれ?あれ? あれ? あれ? 待てよ、あれ? おかしいですね?」 「もしかして頓死?えっと、こういって、あれれ、おかしいですよ」 「歩が3歩あるから、頓死なのかな?えー」 「大逆転ですね、たぶん」「NHK杯史上に残る大逆転」 「歩が3歩あるから」 「ヒャー! 驚きました」 加藤 羽生 加藤 「一応王手をかけていったら、何か(相手が)危ない、というのが分かって。加藤先生が『あれ?』と言ってましたけど、まさに私の心情を言っていただいたような感じでした」 「羽生さんも心の中で『ヒャー!』と言った?」 と聞かれると、羽生 「ヒャーとまでは言ってないですけど、あれ?とは思っていました」 加藤先生

時は1982年の名人戦。相手は9連覇中の中原誠名人 加藤先生 「あ、そうか!ウヒョー!」 中原名人

あの天才・藤井聡太六冠 藤井聡太 加藤一二三 「趣味は藤井聡太」 藤井 「日刊スポーツ」 「ひふみんEYE」 藤井

14歳で棋士になり、20歳で名人に挑戦。「将来の名人は確実」 「指し手に自信が持てず、このままではトップに立てない」 「努力をするなかで限界を突破し、飛躍させるために」 「敵と戦う時は勇気を持って戦え。弱気を見せてはいけない。慌てないで落ち着いて戦え」 「旧約聖書」 「それまでは対局中に迷いがあったが、自分が考えた手を指せばいいと思えるようになった」 ヨハネ・パウロ2世 聖シルベストロ教皇騎士団勲章

加藤先生 「ひふみんアイ」 加藤九段 「うな重」 「モスグリーンは平和の色、青は闘志をかきたてる色」 「ひふみんとニャンぶらり」 米長邦雄日本将棋連盟会長 ひふみん 「加藤さんと同じものを。量は加藤さんのより多くしてね」 『家の光』 「同一雑誌におけるボードゲームパズル作者としての最長キャリア」 ギネス世界記録 「あの字がよく解読できますね」 「よく眠ること」 東京・聖イグナチオ教会 ♥♥♥

2007年5月27日、ZARD 坂井泉水(さかいいずみ) コチラ です)。私は坂井泉水 追悼展

▲東京での追悼展にも行ってきた。「Zard Gallery」

▲町田市で開催された「ZARD/坂井泉水 心に響くことば展」

ZARD/坂井泉水『君に逢いたくなったら…』(ミュージックフリークマガジン、2025年、2,420円) 『ZARD/坂井泉水 ~forever you~』 ZARD/坂井泉水 大黒摩季 ZARD 春畑道哉 川島だりあ 小澤正澄 坂井泉水 DEEN・池森秀一 FIELD OF VIEW・浅岡雄也 坂井泉水 ZARD 長戸大幸 大阪、東京 「ZARD MUSEUM」 坂井 坂井泉水 坂井泉水 坂井泉水 「30周年ライブ」 B ZONE ZARD 「デビュー35周年(2026年)」 ZARD 「ZARD35周年YEAR」 Zard ZARD 「Forever you」 コチラ )。♥♥♥ ◆ZARDベスト35曲◆ 第1位 「心を開いて」 「あの微笑みを忘れないで」 「マイ フレンド」 「揺れる想い」 「Don’t you see!」 「負けないで」 「息もできない」 「君に逢いたくなったら…」 「Oh my love」 「遠い日のNostalgia」

第11位 「かけがえのないもの」 「永遠」 「Good-bye My Loneliness」 「DAN DAN 心魅かれてく」 「きっと忘れない」 「夏を待つセイル(帆)のように」 「Today is another day」 「眠れない夜を抱いて」 「Forever you」 「来年の夏も」 「運命のルーレット廻して」 「好きなように踊りたいの」

第23位 「IN MY ARMS TONIGHT」 「My Baby Grand ~ぬくもりが欲しくて~」 「あなたを感じていたい」 「少女の頃に戻ったみたいに」 「雨に濡れて」 「突然」 「止まっていた時計が今動き出した」 「Season」 「この愛に泳ぎ疲れても」 「もう少し あと少し…」 「サヨナラは今もこの胸に居ます」 「愛が見えない」 「遠い星を数えて」

VIDEO

「パンティストッキング」 『読売新聞』 5月29日付けの記事、五十嵐 文「とらべる英会話」 「日本で主流の、腰までつながったタイプはpanty stockings ではなく、pantyhoseと呼ばれることが多い。 」

参考書や辞典類の中には「panty stockingは和製英語」 『ウィズダム英和辞典』(第3版、2013年) 「×panty stockingsとしない」 『ライトハウス英和』(第3版、1996年) 「panty stocking とは普通はいわない 」 「日英比較 英語では「パンティーストッキング」とはあまり言わない 」 結論的に言うと、panty stocking 「和製英語」 OED New Supplement メリアム・ウェブスター社 12,000 Words (1986)『和製英語事典』(丸善出版、2014年) △「通じる場合もある」として「一体型のパンストのことだと分かる人もいるでしょう」 OED 「英語として存在したことがある≠今自然に使われる」 stockings →pantyhose へ移行する途中で説明的に使われた複合語で、特に広告文・技術的説明・ファッション史・辞書的文脈で見られました。

私の調査の概要をお伝えしましょう。私たちの編集顧問の故・ボリンジャー博士 Neiman-Marcus Emporium Capwell 「誰も聞いたことのない表現」 「広告では使われる可能性がある」 メリアム・ウェブスター社(Merriam Webster) 「panty stockingsと常に複数形で広告などに使われることがある」 ボリンジャー博士 イルソン博士 「聞いたこともなければ使ったこともない」 ChatGPT 、「古い」「説明っぽい」「カタカナ英語」「不自然」「違和感が高い」 pantyhose/ tights イギリスの大言語学者であったR.Quirk panty stocking(s) .”、文法学者M.Swan J.Whitcut is used in Britain. We say tights , but I believe Americans prefer pantyhose or panty hose .”(以上『現代英語教育』1984年3月号の土屋裕樹

「オフィスで生足はOKか」「ストッキングをはくのがマナー」 「パンスト」 “panty stocking” 「“panty stocking”をください」 “stocking” は,ストッキングや長靴下を表しますが、これは“panty” とは合体しない言葉なのです。panty とstockings は別々の概念なので、英語ではこの2語を組み合わせて使う慣習はないのです。「パンテイストッキング」 “pantyhose” “hose” もまた、長靴下やストッキングという意味があります。なんだかまぎらわしくて、混乱するのも無理はありませんね。一方のイギリス英語 “tights” です。日本では冬にはく厚手のものをタイツ、薄手はストッキングと言いますが、そんな区別をせずに「タイツ」でOKです。以上は、『読み出したら止まらない!英語 おもしろ雑学』(知的生きかた文庫、2019年) まとめておきましょう。

pantyhose 日本語の「パンスト」に一番近い腰まで一体型の薄手のストッキング:

She's wearing pantyhose stockings 太ももまでで止まるタイプで、ガーターで留めることが多い:She

bought a pair of stockings tights パンストより厚手で秋冬用・ファッション用:Black tights 以上のことから、「和製英語ではないけれど、普通に使われる英語ではない」 『ライトハウス英和』(研究社) ♥♥♥

◎週末はグルメ情報!!今週はカレー 2024年に、「第1回 日本ロケ弁大賞」 「大賞」 「オーベルジーヌ」 「オーベルジーヌらしさ」 「オーベルジーヌのロケ弁が現場にあると、その番組は高視聴率!」 「オーベルジーヌ」 四谷 新宿御苑 「オーベルジーヌ」 レトルトカレー

▲米子「天満屋」の「カレースクランブル」会場にて

大量の国産牛肉と香味野菜で出汁を取ったビーフブイヨン。国産玉ねぎを72時間ぐつぐつ煮込み甘味を最大限に引き出し作る玉ねぎブイヨン、玉ねぎペースト。上質のバターと乳脂肪分が高い濃厚な生クリーム。そして24種類のスパイスを絶妙なバランスで混ぜ合わせ、継ぎ足しを繰り返し深みあるカレーに仕上げています。レトルトカレーは全て中辛口のみとなります。じっくり煮込んだたまねぎの甘み。バターと生クリームの濃厚なカレーソース。ゴロゴロの国産牛肉をじっくり煮込んだ、王道欧風カレーを堪能することができます。

レトルトカレー 米子 天満屋 「カレースクランブル」 「甘い……」 「ふーーん、意外にもこの甘さがウケているのか?」 「オーベルジーヌ」 レトルトカレー 食べてみてまず驚いたのは、その甘味です。このような甘いカレーは初めて食べました。これがじっくりと煮込んだ玉ネギの甘味なんでしょうね。大量の牛肉と香味野菜で出汁を取ったビーフブイヨン。国産玉ねぎを72時間煮込み甘味を最大限に引き出し作る玉ねぎブイヨン、玉ねぎペースト。上質のバターと乳脂肪分が高い濃厚な生クリーム。そして24種類のスパイスを絶妙なバランスで混ぜ合わせ、継ぎ足しを繰り返す深みあるカレーに仕上げます。でもその甘さが結構クセになりそうな甘さなんです。そして中にゴロゴロと入っている牛肉の塊の量に驚かされます。じっくりと3日間煮込んだ玉ねぎの甘味、やさしく包み込むような上質なバターと生クリームのハーモニーを感じます。そしてじわじわとこみ上げてくるスパイスと素材の旨味。こだわり抜いた素材と手間ひまかけた仕込みが自慢のカレーを再現しています。♥♥♥

▲牛肉のかたまりがゴロゴロ入っていて美味しい

「ヨストの法則」 「顧客を獲得するために同じ人に対して何回もアタックする場合、一番好印象を与えるパターンは毎日のように自分たちのことの情報をお知らせする」 ◎1日に20回、お客様のところへ訪問する ◎2日間で10回、お客様のところへ訪問する ◎10日間で2回、お客様のところへ訪問する ◎20日間で毎日1回、お客様のところへ訪問する この中で一番好印象を与えることができるのは、「20日間で毎日1回、お客様のところへ訪問する」 「うぜー」

「売るから売れなくなる」 「売っている」 「売られる」 「買いたくない」 「会いに行く」 「こんにちは~」 「君何しに来たの?」 「昼食をデリバリーやってるんですよ~」 「じゃぁ今度買うわ~」 「こういう店あるんだ」

私は出版社・教育産業の営業の人によく話すんですが、まずは顔見知りになって、先生の喜ぶ情報を届けて人間関係を作りなさい、と。かつて数研出版 荒田 広島市 「つばめ」 「すずめ」 「○○印刷でございます。よろしくお願いします」

会う時間より、会う回数を多くする。得意先まわりの営業は、とにかくこまめに顔を出してなじむのがコツと言われています。ちょっと近くに来たついでに、と繰り返し顔を出すことが、相手客の心をつかむのだ。というのも、こうした親しみや慣れというのは、心理的には「学習」と同じと考えられますが、学習は一般に集中学習よりも分散学習のほうが効果を上げるからです。これは「ヨストの法則」 。 「ヨストの法則(Yost’s Law)」 アドルフ・ヨスト(Adolph Yost)

人間関係で、相手に親しみを持ってもらうことは、自分の印象をよくする基本です。その場合にも、分散して印象づけることによって、トータルでは相手に強い印象

試験のための勉強をする時、あるいは何かの知識を身に付けようとする時、ずっと続けて勉強するよりも、こまめに休憩を挟んだほうが記憶が定着しやすくなります 。心理学ではこれを、「ヨストの法則」

「よし、今から3時間勉強するぞ」 「今日は絶対に10時間勉強するぞ」 このように意気込んでから勉強を始める人も少なくないと思います。しかし、休憩はただサボっているのではなく、記憶の定着には不可欠です 。このことを理解し、ぜひ上手に休憩を入れるといいと思います。

新しい情報を連続して覚えていこうとするときには、「20分集中、10分休憩」 。実は、これも心理学者のヨスト 「30分のうち10分も休憩するの?」「時間がもったいない!」 いきなりですが、次の単語を10秒間で覚え、10秒間が経ったらメモ用紙に書き出してみて下さい。捕鯨、読書、自動車、習慣、社会、冷水、時計、階段、校内、冷蔵庫、渋谷駅。いかがでしたでしょうか。『捕鯨』や『読書』、あるいは『冷蔵庫』、『渋谷駅』はきちんと覚えていても、『社会』や『冷水』『時計』は記憶が曖昧だったではないでしょうか。このように並んだ単語を一気に覚えようとすると、たいていの人は、『捕鯨』と『渋谷駅』をよく覚えますが、『冷水』『時計』などの真ん中に出てきた単語は忘れてしまいます。なぜなら、最初と最後の情報が記憶に残りやすいから です。このことは感覚的にも理解できることと思います。

初恋の人は忘れられない

ドラマの1話目や最終回は覚えているけど、間の回はほとんど覚えていない

最初に自己紹介した人は覚えているけど、3,4番目に自己紹介した人のことは覚えていない

これらの例も、最初と最後の情報が記憶に残りやすいことと関係があります。これは、時間でも同じなのです。3時間も続けて勉強すると、最初の30分や最後の30分の勉強は鮮明に覚えているかもしれませんが、間の1時間の勉強はすっぽり抜け落ちてしまうかもしれません。「20分勉強→10分休憩」 ♥♥♥

何度も帰還が危ぶまれた「はやぶさ」 宇宙航空研究開発機構シニアフェロー 川口淳一郎先生 ノーベル賞 京都大学iPS細胞研究所所長 山中伸弥先生 『夢を実現する方法』(致知出版、2013年)

山中先生 この頃、特に忘れられない思い出で、教育大学の学生さんが教育実習に来た時のことです。彼は柔道三役という腕前でした。その人と練習で組み合うと、いとも簡単に投げられる。受け身を取って一本にされるのは悔しいので、先生はちゃんと受け身を取らずに最後まで粘り、変な手の付き方をしてしまいました。そのために、腕がボキッと折れてしまったのです。実習の先生としてみれば、大変なことです。部活動をしている最中に、生徒の腕を自分のせいで折ってしまったのですから。その日の夜、慌てたように先生から電話がありました。電話を取ったのはお母さんですが、そばで聞いていると、先生は受話器の向こう側で平謝りをしている様子でした。しかしお母さんはその時、こう答えたのです。「いやいや先生、気にしないでください。うちの息子の転び方が悪かったんだと思います。怪我したのはうちの息子のせいです。明日からも気にせず、いろんな子を投げ飛ばしてください」 「身から出たサビ」 「おかげさま」 「何か悪いことが起こった時は「身から出たサビ」。つまり自分のせいだと考える。逆に、いいことが起こった時は「おかげさま」と思う。」

成功する人 失敗する人 幸田露伴 『努力論 』 『五重塔』 「 失敗を人のせいにしない」 露伴 「 大きな成功を遂げた人は、失敗を人のせいにするのではなく自分のせいにするという傾向が強い」 「あの時はああではなく、こうすればもっとよくなっていたのでは?」 失敗や不幸を自分に引き寄せて反省し考えることを一生やり続けた人間 と、常に他人のせいに責任転嫁し続け何もしない人間 とでは、かなりの確率で、運の良さがだんだん違ってくることは間違いないでしょう。こうした態度の違いは、長い間に大きな差となって、運のある人とない人の差に、つまりは成功する人と失敗する人の差となって現れることになるのです。幸田露伴 二本の紐 に喩えて紹介しています。一本の紐はザラザラゴツゴツとした針金のような紐で、それを引くと掌は切れ、指は傷つき、血がにじんできます。耐えがたい苦痛に耐えて、それでも我慢して引き続けると、大きな幸運を引き寄せることができます。しかし、手触りが絹のように心地よい感触の紐を引っ張っていると、引き寄せられてくるのは不運だというのです。私が卒業生たちに求められて、色紙や卒業アルバムにサインをする際に、「 力を尽くして狭き門より入れ」(聖書ルカ伝)

尊敬する故・松下幸之助 cf. 中島孝志『ほんとうは失敗続きだった「経営の神様」経営伝―松下幸之助』(メトロポリタンプレス、2011年 「 失敗を素直に認める」 野村克也 「失敗 と書いて成長 と読む」

大切なことは、何らかの失敗があって困難な事態に陥ったときに、それを素直に自分の失敗と認めていくということです。失敗の原因を素直に認識し、「これは非常にいい体験だった。尊い教訓になった」というところまで心を開く人は、後日進歩し成長する人だと思います。 ―『松下幸之助一日一話』(PHP研究所) 「僕はな、物事が上手くいった時にはいつも皆のおかげと考えた。上手くいかなかった時はすべて自分に原因があると思っとった。」 ―松下幸之助

尊敬する経営コンサルタントの小宮一慶(こみやかずよし) 「成功したときは窓の外を、失敗したときは鏡を見る」 松下幸之助 「電信柱が高いのも、郵便ポストが赤いのも、全部自分のせいだと思え」 一倉 定(いちくらさだむ)

故・高原慶一朗 (株)ユニチャーム 「原因自分論」 「世の中の景気が悪い」「部下がちゃんと働かない」「需要が落ち込んでいる」「上司が認めてくれない」

「あなたのせいだ」と相手を責めたくなったときこそ、その指先を自分に向けよう。「原因自分」の考え方が失敗を生かし、人を成長させる。(高原慶一朗)

企業・政治家・学校現場の不祥事が続いて、その度に責任のある幹部が出てきては謝罪をするのが通例のようになっています。中には「極めて遺憾である」 「残念だ」 「キツネはワナをとがめるが、自分自身をとがめない」 ウィリアム・ブレイク(1757-1827) 「原因自分」 ♥♥♥

巨人の丸佳浩(まるよしひろ)外野手(36歳)

その丸選手 丸選手 「見て感じたことを伝えさせていただきました。球団としても育成選手にも実戦の場を設けてくれている。当然、お金も人手もかかっています。そこに3軍の選手がどういう意識を持ってやってるのかお話をしました」 ソフトバンクホークス 甲斐 周東 牧原大 「なかなかそういう選手がジャイアンツに出てきていない」 「(3軍選手は)一番練習しないといけない立場。何をやらないといけないかの意識改革じゃないけど、そういう意識をどう持っていけばいいか。今の時代に合う指導法をしつつ、どう向上心を持ってやっていけるか」 「新体制になってから、また今までと違った取り組みをしていくという話だった。僕も見ていきたい」 丸選手 丸選手

福岡ソフトバンクホークス 丸選手 桑田真澄2軍監督 駒田徳広3軍監督

丸選手 千賀滉大投手 甲斐拓也捕手 周東佑京選手 牧原大成選手 石川柊太投手 工藤公康 『工藤メモ』(日本実業出版社、2025年) ホークスの育成選手がなぜ大成できるのか?よく言われるのは、「一軍、二軍、三軍がうまく機能しているから」ということです。確かに、ホークスには王会長をトップとしたシステムがしっかり構築されています。二軍のみならず三軍にまで目が行き届き、王会長以下、各監督、スタッフ間で情報の共有がちゃんとなさえている点は12球団随一といってもいいかもしれません。 あともうひとつ、私がホークスの育成力として優れていると思うのは「一芸を伸ばす力」です。「この選手のここが誰よりも秀でている」と見抜いたら、その一芸=長所を徹底して伸ばしてあげる。この見抜く力と育成力があったからこそ、先述した育成出身の選手たちは大きくせいちょうできたのです。甲斐選手は、方の強さとフットワークのよさが大きな魅力でした。だから入団当初はピッチャーをリードする力やバッティングには目をつむり、彼の長所を伸ばすことに注力しました。まずは彼の最大のウリとなるポイントを認めてあげて、経験を積ませたわけです。 (pp.48-49) 育成入団の選手は多いので、活躍できずに消えてしまうケースも多いのですが、中でもどんな選手が育成から這い上がるのかに関しては、活躍する選手の共通点は、投手なら球速・変化球・制球力 強肩・長打力・俊足 負けん気の強さ 甲斐 牧原 周東選手 ソフトバンク 「春季キャンプで今宮健太、松田宣浩など主力選手たちがユニフォームを泥だらけにしてノックを受けていました。豊富な練習量は小久保裕紀監督、松中信彦さんの現役時代から継承されていると聞いて、強さの秘訣が分かりました。ファームにいる選手たちも千賀、甲斐、牧原という育成入団からサクセスストーリーをつかんだスターを見ているので、追いつきたいと練習や試合に取り組むモチベーションが高い。各ポジションで競争のレベルが高いので常に緊張感が漂っていました」 育成契約に限らず、支配下で入団した選手も一本立ちせずに伸び悩むケースも多く見られます。場当たり的なFA補強も一因でしょう。丸佳浩 高橋由伸監督 岡本和真選手 さらには、 巨人の2、3軍で指摘されるのが練習量の少なさです。入団しただけで満足し、周りからは他球団以上にチヤホヤ祭り上げられて、ろくに練習も積まず消えていく選手をたくさん見てきました。ハングリー精神で何としてでも這い上がってやるという気概が足りないのでしょう。巨人を取材するライターは違った見方を示します。「桑田さん、駒田さんが練習をやらせないということはない。質だけでなく量も重視した上で、桑田さんは『自分で何が足りないか考えて取り組まないとダメだよ』と若手の選手たちに伝えていました。ネットスローやウエートトレーニングなど遅くまで自主練に取り組んでいる選手たちはいますし、能力を伸ばしてきて楽しみな選手が多い。育成から支配下昇格した菊地大稀、三塚琉生、ファームで今年結果を残した育成の宇都宮葵星、園田純規はチームの核になれる逸材です。彼らが1軍で活躍すれば、刺激を受けて台頭する選手がどんどん出てくる可能性があります」 丸選手 ♥♥♥

日本の季節・春夏秋冬の移り変わりは、文化風土的にも審美的にも非常にありがたいものです。しかし、その環境にいかに適応するかという点では、人間に一定の苦労をかけるものであることも、考慮に入れておかねばなりません。特に老人は、環境に対する適応能力が著しく落ちるものです。だからこそ、冬は暖かいところにいて、夏は涼しいところにいる方がいいのです。昔の人々が、わりと早くに亡くなっていったのは、冷暖房が発達していなかったので、気温変動にうまく身体を適応できなかった面も大きいのだと感じます。

尊敬する故・渡部昇一先生 ドイツ イギリス 「これでは日本人は、ヨーロッパ人に勉強でかなうはずがない。彼らの一年は、日本人の一年よりも夏の三ヵ月分だけ長いのだから」 クーラー 『知的生活の方法』(講談社現代新書)

ある年、思い切ってクーラーを付けたのである。それはまったく魔法の如きも のであった。夏休み中、まるまる東京にいて勉強できたのである。健康状況は良 くなったとしても悪くはならなかった。疲労しないから体力が落ちないのだろう と推測している。

▲私の一生に大きな影響を与えた一冊です

これはまさに、心の底からの実感であり、先見性に優れた指摘でした。しかし、これをクーラー

しかし、老人は環境適応力が大幅に落ちるるのだから、若い頃と同じ感覚ではいけません。老人の場合には、冷暖房は必須です。加えて言うならば、どのように使うかも十分に気をつけなければなりません。夏の夜、寝る前に寝室を冷房しておくのは構いません。しかし、寝ている間も冷やし続けると寒くなり過ぎます。朝まで冷房をかけて、冷気に当たり続けるのは身体によくありません。寝る前に冷房を切る方法もありますが、それだと、寝ている間に部屋の温度はどんどん高くなってしまいます。朝まで適度な涼しさを維持するには工夫が必要になってくるのです。最近は冷房機能もどんどん進化しているので(タイマーなど)、それを使うのもいいでしょうが、先生は、寝室を直接冷房をせずに別の部屋で冷房をかけて、寝室の戸を開けて寝ることにしておられました。廊下を冷房して寝室の戸を開けておくのが一番いいのですが、廊下には冷房をつけていない家が多いでしょう。たとえば隣の部屋を冷房して、その部屋と寝室の扉を開けておけば、ある程度機密性の高い家ならば同じような効果が出るでしょう。二階建ての家で寝室を一階にしている場合ならば、二階を冷房しておけば冷気が下に降りてきます。暑くも寒くもなく、朝まで快適な室温で寝られるのは、体力も奪われずに済み、誠に幸せと言わねばなりません。

問題は冬です。夏の暑苦しさは、エアコン 暖房 東京 上智大学

その後、先生はドイツ ドイツ セントラルヒーティング セントラルヒーティング 暖房

しばらくしてオイルストーブが日本に入ってきました。イギリス ドイツ イギリス エアコン 暖房 エアコン をどれほどかけても暖気は上にいってしまうのです。部屋全体が温まるほどにかけると、どうしても頭がボーっとしてしまうが、それでも足先は冷たいままです。仕方なく、なお電気スリッパを履いたりしてみたがダメで、小さい書斎に移って、足は小さい電気ストーブで温めたりもしました。

そこで、新しく建てた家の書斎では「床暖房」 「床暖房」 「床暖房」 「頭寒足熱」 「床暖房」 「床暖房」 「床暖房」 「床暖房」 「床暖房」 「床暖房」 「床暖房」 エアコン 「床暖房」

暖房 「床暖房」 渡部先生 「床暖房」 「床暖房」 「床暖房」 ♥♥♥

東京・銀座 「カフェーパウリスタ」 明治44年12月 のことでした。このお店は、その後の喫茶店の原型となったとも言われている有名な老舗です。当時、お店の正面にはブラジルの国旗が翻り、夜ともなれば燦々と輝くイリュミネーションの店構えに、人々は胸をときめかせたものでした。店の中に入ると北欧風のマントルピースのある広間、大理石のテーブル、ロココ調の椅子。海軍の下士官風の白い制服を着た美少年の給仕が銀の盆に載せたコーヒーをうやうやしく運んできます。価格は一杯5銭。当時としては超破格値だったために、「 カフェーパウリスタ」

▲落ち着いた「カフェーパウリスタ」の店内

当時、銀座 水上瀧太郎、吉井勇、菊池寛、佐藤春夫、芥川龍之介、森 鴎外、谷崎潤一郎、与謝野晶子、正宗白鳥、徳田秋声、井上ひさし ジョン・ 「 銀 座カフェーパウリスタ」ブラ ジルコーヒーを飲みに行く」ということから、「銀ブラ」 、「あなたは本日、銀ブラを楽しんだ事を証明します」 「銀ブラ証明書」(スタンプカード) 「銀ブラ」 「銀座をブラブラする」 「銀ブラ 本当の意味」 「ブラジル」 「そりゃあ、ないだろう」 「銀ブラ」 「銀座をぶらぶら」 「銀ブラ」 飯間浩明『三省堂国語辞典のひみつ』(三省堂、2014年)

▲『三国』の裏話

『三国』の利用者から次のようなはがきをいただいたことがあります。 「第6版の『銀ぶら』の項目に〈東京の銀座通りをぶらぶら散歩すること〉と説明してありますが、家族に『それは間違いだ』と言われました」 そのご家族の方によれば、「銀ぶら」とは「銀座のカフェでブラジルコーヒーを飲むことだった」と言うのです。「銀座」で「ブラジルコーヒー」だから「銀ブラ」――たしかに、この説は新聞やテレビなどで接することがあります。「銀ぶら」の発祥とされるカフェのこともよく取り上げられます。でも、はたして本当の話でしょうか。 結論から言うと、これはいわゆる民間語源説です。つまり誤りで、残念ながら『三国』としては採用することができません。 「銀ぶら」ということばが使われだしたのは大正時代のことです。『新らしい言葉の字引』(1918年)に〈銀ブラ 銀座の街をぶらつく事〉とあるのが、古い説明のひとつであるようです(『日本国語大辞典』第2版)。大正時代の文章では「銀ぶら」とひらがなでも書かれます。以下は1925年の例です。 〔上略〕「銀ぶら」などゝいふ言葉が流行して、一部の(イカラな連中の間に銀座が憧憬の巷になって居るのなど、余り結構な好みではないと思って居た。 (中村武羅夫『文壇随筆』新潮社161ページ) 「ブラジル」ならばひらがなでは書かないので、この点でも「ブラジルコーヒー」説は疑問符がつきます。最も肝心なのは、古い文章では「銀ぶら」はみな「銀座をぶらぶらする」の意味で使われているということです。「銀座でブラジルコーヒーを飲む」の意味の文章は見当たりません。ことばの使用実態からは、「銀ぶら」は「銀 座をぶらつくこと」と解すべきです。 「銀ぶら」の発生源は慶応大学の学生だとも言われます(水島爾保布『新東京繁昌記』などの説)。一方、日本文学者の池田弥三郎は<われわれ慶応の学生仲間たちも、銀座へでも行こうかとは誘い合ったが、銀ブラでもしようか、とは言わなかった〉(『銀座十二章』朝日文庫)と述べていて、結局、言い出しっぺは分かりません。 『三国』第7版では、利用者の誤解を解消するため、次のように説明を加えています。

ぎんぶら[銀ぶら](名・自サ)〔俗〕東京の銀座通りをぶらぶら散歩すること。〔大正時代からのことば。「もと、銀座でブラジルコーヒーを飲むことだった」という説はあやまり 〕 (下線は八幡) 話としては「銀座をぶらぶら」よりは「銀座でブラジルコーヒー」のほうがおもしろいのは確かです。でも、「おもしろいこと、イコール真実」ではないということにも注意する必要があります。 (pp.60-61) 人の命にかかわるような話でもありませんし、どうでもよいといえばどうでもよいことかもしれません。でも、『三省堂国語辞典』 飯間浩明(いいまひろあき) 「銀ブラ」 ♥♥♥

「旅人検視官 道場修作 長野県 車山高原殺人事件」 内藤剛志(ないとうたかし、70歳) 道場修作(みちばnしゅうさく) 道場修作 諏訪大社 車山高原 奈良半宿 イングリッシュガーデン 蓼 科野菜 信州 そば 天狗水 内藤 西村京太郎先生 十津川警部 今回の舞台は、亡き妻が愛した俳人・小林一茶 車山高原 道場 車山高原 森尾由美 渡辺いっけい 松原智恵子 松澤和輝 道場 道場

内藤 「過去のシリーズでは、亡き妻・由美子が雑記帳に書き記した“あなたと行ってみたい場所”を旅してきたんです。ただ今回は、由美子が以前旅した場所を訪れました。実は由美子が先に訪れた場所に来るのは初めてなんです。それが何よりも今回新しいんじゃないでしょうかね」 「今までの道場シリーズでは必ず近くに海があったんですが、今回の車山にはないんです。車山高原は空に近い場所で、亡き妻・由美子のいる場所を連想させるなと。空を見上げる…僕なりの理由ですが、いつもと少し違う方向を向いているのではないかなと思います」 「このシリーズでは初めて亡き妻がかつて訪れた場所へ引き寄せられてきます。この引力は、今回のドラマが終わっても先に続くと思いますので、皆さんこれからの道場を楽しみにしていてください。言いたいですけど言えません(笑)。大きなことがきっと起きますので、ぜひご覧ください」 ♥♥♥

―今回の台本を読んで 毎回、新しい発見と喜びがあります。過去のシリーズでは、亡き妻・由美子が雑記帳に書き記した“あなたと行ってみたい場所”を旅してきたんです。ただ今回は、由美子が以前旅した場所を訪れました。実は由美子が先に訪れた場所に来るのは初めてなんです。なので、それが何よりも今回新しいんじゃないでしょうかね。由美子がこの地で修作に見せたかったことは何か、というのが今回のテーマのような気がします。 ―舞台となる長野県の魅力 長野県は撮影で何度もお世話になっている場所です。美味しくてきれいな水っていうイメージで、空や山々であったり全てそこから始まっている気がしますね。地元の野菜や蕎麦・米・肉もすべて美味しいです。 今までの道場シリーズでは必ず近くに海があったんですが、今回の車山にはないんです。何が違うかなって考えると、車山高原は空に近い場所で、亡き妻・由美子のいる場所を連想させるなと。空を見上げる…僕なりの理由ですが、いつもと少し違う方向を向いているのではないかなと思います。 そんな空や、この風景の中で皆さんに何か感じていただければ嬉しいです。 ―視聴者の皆様へのメッセージ 素晴らしい風景の中で、誰が犯人か?なぜその事件が起きたのか?を皆さん推理してください。そして、このシリーズでは初めて亡き妻がかつて訪れた場所へ引き寄せられてきます。この引力は、今回のドラマが終わっても先に続くと思いますので、皆さんこれからの道場を楽しみにしていてください。言いたいですけど言えません〔笑〕。大きなことがきっと起きますので、ぜひご覧ください。 VIDEO

かつては民放各局が競って制作しながら、いつしか消えていった2時間ドラマに関して、旅情ミステリーの王道的作品で、主演は“刑事役”といえばこの人、第一人者の内藤

「テレビ局それぞれの事情があって今地上波ではもうほとんどないですね。僕ら作る側として言えば、(これまでは)番組がたくさんありすぎて、何か当たり前にやり過ぎてしまった側面がないか、という反省点はあります」 内藤 日常の死角を切り取ったサスペンスから旅情ミステリーまで、2時間ドラマ枠の歴史は、テレビ朝日 「土曜ワイド劇場」 市原悦子 「家政婦は見た!」 日本テレビ系 「火曜サスペンス劇場」 TBS系 「ザ・サスペンス」 「月曜ドラマスペシャル」 「月曜名作劇場」 TBS系

ところが、2000年代に入ってから陰りが見えるようになります。2005年に「火曜サスペンス劇場」 「土曜ワイド劇場」 「月曜名作劇場」 内藤

「シリーズものは、やっぱり半年たてば新しいもの(続編)があるとか、“次”が保証されているみたいなところがあったんですね」。 内藤 「そうすると『これぐらいの作りでいいだろう』と、べつに手を抜いたわけじゃないけど、どうしても似たものになってしまったんじゃないでしょうか。やっぱり新しいものになっていかなきゃいけない。そこをやり忘れていたかもしれませんね」 放送枠が消えた後も、テレビ朝日系「西村京太郎トラベルミステリー」 「赤い霊柩車」、 「おかしな刑事」

若者を中心としたテレビ離れが急速に進む中、高騰する制作費の割に視聴率が稼げなくなった昔ながらの2時間ドラマは、もはや地上波では新作の制作は厳しいものがあります。BSでも再放送がせいぜいで、新作のレギュラー枠は難しいと思われます。そんな風前のともしび状態の中で始まったのが道場検視官シリーズ 内藤 「刑事ドラマや時代劇もそうですが、悪い人がいて正義の味方がいて、悪い人は捕まるか、罰を受ける。それを親子で見て、人の心が形成されていたと思うんですよね。悪いことはしちゃいけないと知らせる役割が2時間ドラマにはあった。そこはもっときちっとやった方がいい」 内藤 「ご遺体に向き合ってきた仕事柄、人の死に対し非常に心を使う人であり、一方でそこから離れたいとも思っている」 「人生を生き直そうとしている男です。人生はいつでもやり直せる、まだまだ楽しいことがいっぱいあると伝えられたら」 「BSだと出演者とスタッフの距離が近く自由度も高い。地上波よりも小回りが利いて、現場の意見も反映されやすいですね」 「修作は新しい世界を歩みます。視聴者のみなさんも、新しい生活であったりとか楽しさを見つけてみませんか」 ♥♥♥

◎週末はグルメ情報!!今週はチョコレート オランジェ 松江市内 J. Kowari Pays Natal 米子東高校 米子のHOK 「ひとりじめスイーツ 贅沢(ぜいたく)オランジェ」(410円税込) 栄光堂ファクトリー イオン 米子

▲HOKでは410円。イオンでは368円。ずいぶん値段が違います!

小さく割れたビターなチョコレートにグランマルニエに漬けたオレンジピールを合わせています。ほろ苦さがアクセントになっている大人向けのオランジェ ♥♥♥

この会社は、2019年3月5日に開催された「FOODEX美食女子Award2019」 「ひとりじめスイーツ アップルチョコレート」 米子HOK

【コンセプト】 【オリジナリティ】 【ビジュアル】 【その他】 「ひとりじめスイーツ」 評価ポイントとしては、甘すぎないのでお酒にも合う、リンゴの食べ応えと歯ごたえがしっかりあって少量で満足できる、個包装は仕事の合間などにも食べやすく食べ過ぎも防げそう、パッケージも可愛くて目にとまりやすい、などが挙げられています。♥♥♥

「緊張」 「緩和」 さだまさし さだ 「緊張」 「緩和」 「緊張」 「緩和」 さだ 「アイスクリームとウェハース」 アイス ウェハース アイス ウェハース さだ 文藝春秋 さだ 『噺歌集』 「ぜひ音源で聞きたい」 (株) ユーキャン 「さだまさしステージトーク大全『噺歌集CD』1982~2003」 「さだまさしステージトーク大全2『続 噺歌集CD』2004~2011」 「妖怪かっ飛びジジイ」 「お父さんとポチ」 「エレクトーン『ハイ』事件」 「23時間57分の一人旅」 さだ 「大全3」 さだ 「ウェハース」 「腹立つよね。『歌は帰ってからCDで聞きますから、もっとしゃべってください』というお客さんがいるからね。もちろん、もっと歌ってほしいというお客さんもいるけど、どうも世間では『さだまさしコンサート=トーク』とみられている。これは何とかしたいと思う」 〔笑〕。

2011年秋、翌年に予定していた歌手生活40周年記念ツアーの企画会議で、さだ 「歌を取るのか、トークを取るのか。お客さんにまともに突きつけてみるのはどうだろうか?」 「さだまさし」 さだ 「一度やってみたかったし、やるならまだ体力がある今しかないと思ったね。70歳では多分無理だろうからね」 「さだまつり」 長崎 「さだまつり」 「前夜祭」 「しゃべるDAY」 長崎ブリックホール さだ 長崎 長崎 「紫陽花の詩」「精霊流し」「島原の子守歌」「邪馬臺」「神の恵み」「かすていら」 「Birthday」 「ウェハース」 「お客さんに一切れのかすてぃらをお出しして、差し向かいでじっくりゆっくりしゃべり尽くす。いわば『かすていらナイト』だね」。 「後夜祭」 「うたうDAY」 「きだまきしとテキトー・ジャパン」 「豪華メンバーと一緒に新鮮でたくさんの具材がてんこ盛りのチャンポンを囲んで、みんなでパーティーのように賑やかに騷ぐ。こちらは『チャンポンナイト』だね」 。 二日間で完結する「さだまつり」 「後夜祭」 「前夜祭」 「前夜祭」 「後夜祭」 「前夜祭」 「前夜祭」 「後夜祭」

コンサートツアーも終盤に差し掛かった2012年11月23日、福岡サンパレス 「さだまつりツアーを振り返って」 さだ 「もう二度とやらない企画だね。しゃべるだけがこんなにつらく、歌うだけがこんなにつらいとは思わなかった」 さだ 「緊張」 「緩和」 アイス ウェハース さだ 「ただ、お客さんも明確な答えを見つけたと思う。普段の何でもないコンサートがいかに優れていたかってね」 さだ 「さだまさし的なもの」 「さだまつり」 さだ 「さだまさし的なもの」 さだ さだ 「さだまさしコンサートは、歌とトークの絶妙なバランスで成り立っている」

私も2012年9月28日~29日、そんな「 さだまさし40周年記念コンサート」(旧・広島厚生年金会館) 「前夜祭」 「線香花火」「親父の一番長い日」「長崎小夜曲」「かすてぃら」「驛舎」「BIRTHDAY」 「虹 」 雪村いずみ 「十津川村のヘビ女」「妖怪かっとびジジイ」「23時間57分の二人旅」 高校入試 再び第二夜は「後夜祭」 一部 は「もう来る頃」「春爛漫」「サクラサク」「転校生」「まんまる」「決心~ヴェガへ」「かすてぃら」「TOKYO HARBOR LIGHTS」「東京」「夢ばかり見ていた」 二部 は「きだまきしとテキトージャパン」 第三部 へなだれ込みます。さだ さだ 三部 で大サービスのヒット曲オンパレードでした。定番の「精霊流し」「無縁坂」「雨やどり」「秋桜」「案山子」「道化師のソネット」「北の国から」「関白宣言」の最後のラララ 「風に立つライオン」「糸遊」「女優」「あなたへ」 ( 岩崎宏美 「スマイル・アゲイン」「主人公」 さだ いかにバランスのとれたもの (!)〔笑〕であったかを痛感した二日間でした。私はここでバーバリー ♥♥♥

「大学入学共通テスト」 難関大学

大学入試センター 「試験問題評価委員会報告書」 次年度の試験を予想する上で、これは本当に貴重な資料です 。実は、今までこの報告書を読むと、次年度の問題傾向や、初めて出題された新傾向問題が次年度にどうなるのかを占うのに、ずいぶん役立つということを実感してきました。「こんな問題すぐ消えてなくなるよ」 「いやこれは来年も絶対出題される!」 「 追試験」 新傾向の問題が登場する際には、その前年の追試験で予告リハーサルが行われてきた ことは、私たち英語教師なら誰でも知っていることです。 「大学入学共通テスト問題評価・分析委員会報告書」 では3種類の報告書が公開されています。 (1)「高等学校教科担当教員の意見・評価」 (2)「教育研究団体の意見・評価」 (3)「問題作成部会の見解」 「共通テスト」 本試験 追試験 「共通テスト」 ♥♥♥ 【リーディング】 ・大問構成は昨年通り(第1問~第8問) と予想しています。第4問と第8問が昨年の新形式です。 ・複数箇所対応問題 《難》 「共通テスト」 センター試験 ・ 複数解答問題 《難》 ・時系列並べ替え問題 ・「意見」と「事実」問題 …「なくなる、なくなる」と噂されている問題ですが、私は必ず出題されるものと予想しています。小・中学校で小さい頃からネット情報の真偽について教育がなされていることからも、現代におけるこの重要性を認識した背景があります。 ・第6問は「心温まるいい話」 本試験・追試験 ・NOT問題 not/ error/ remove といったキーワード ・推測問題 「共通テストR」 の特徴で、本文に直接書いていないことを、書かれた内容から推測して答える問題です。設問では、most likely/ imply/ infer といったキーワード ・要約・タイトル付け問題 第1段落 ・最終段落 が大きなヒントになることを確認してきました。・図表・グラフ・イラスト問題 【リスニング】 《難化予想》 リスニング平均点 ・大問構成は従来通り

「大学入学共通テスト」 「 不正行為」 大学入試センター 「大学入学共通テスト」 不正行為 「共通テスト」

大学入試センター 不正行為 「解答はじめ」 「解答やめ」 「解答やめ」

現在の学習指導要領を反映して初めて実施された昨年の「共通テスト」

2日間を通じた再試験の対象者は128人で、体調不良者などを対象とした追試験と併せて1月25日と26日に実施されました。本番に向けて最高の体調で臨みたいものです。

私は毎年本番終了後の翌日に、「共通テスト」 「共通テスト」 ♥♥♥

お正月の風物詩『箱根駅伝』 青山学院大学 青学大 青学大 原監督 青山学院大学 小田和正 「Far East Cafe」 箱根駅伝

▲緑豊かな本学キャンパス

2004年の就任後、さまざまな逆境をはねのけ、箱根路の頂点を極めてきました。監督就任と同時に原監督 「タイムじゃない。表情や私生活を見ると分かる。合宿所で一緒に暮らしずっと見てきた強みですね」

2004年 予選落ち

2005年 予選落ち

2006年 予選落ち

2007年 予選落ち

2008年 22位

2009年 8位

2010年 9位

2011年 5位

2012年 8位

2013年 5位

2014年 優勝

2015年 優勝

2016年 優勝

2017年 優勝

2018年 2位

2019年 優勝

2020年 4位

2021年 優勝

2022年 3位

2023年 優勝

2024年 優勝

2025年 優勝

2003年中国電力のの社員だった原 原監督 「選手の前で謝ってください」 10年間の苦労 でした。「前の優勝は監督が主導したが、次はおまえらが勝ち取ってヒーローになれ」

青学大の原監督 原監督 「自分で考えなさい」 「指導者から言われた練習をしているだけでは絶対に強くなれませんよ」 「学生が練習メニューなどについて、『僕はこう考えます』と言ってきたら、私と正反対の意見でも、まずは思うようにやらせます。それを踏まえて最善の策を考えればいい。その方が学生も納得します。」 異端を恐れない。大学駅伝界の異端児を自認する原監督 「青学は浮かれている」 「陸上で活躍すれば野球やサッカー選手のようにテレビに出演できる」 「出るくいは打たれるが、出過ぎたくいは打たれない」 原監督 原監督 「ぼくはファーストペンギン。最初にやる人はたたかれますから。」 原監督 「ただの儀式」 「丸刈り」 原監督 「体育会特有」 「ミスをしたら丸刈りの罰は意味がないのでは。丸刈りにすればいい、という考え方になってしまう」 原監督 「指導しない指導」 学生寮の掃除当番は1年生だけではなく、4年生を含めた全員が担当します。「4年生には“いばるな”と言っている。掃除など嫌なことは進んでやる。それがお兄ちゃんの役目」 原監督 全日本大学駅伝 「もっと引き締めた方が良い」 全体ミーティングでも「1年生だろうが、正しいと思ったことは言いなさい」 *************

今年は歴史的な逆転劇でした。青学大の1区は16位でした。直前にランナーの変更がありました。 1区を走る予定だった選手が2日前に胃腸炎になり、4区を走る予定だった小河原選手 平松選手 黒田朝日選手 青学大 原晋監督 「5区には黒田朝日がいる。3分30秒先頭と離れていてもなんとかするだろう」 「ギリギリだった」

私はもちろん、テレビの前で箱根駅伝に釘付けになっていました。第102回大会となった今年の箱根駅伝、往路からとんでもないドラマが待っていましたよね。特に5区の山登り。あんな展開、誰が予想できたでしょうか?小田原中継所の時点で、トップの中央大学と青山学院大学 「さすがの青学でも、このタイム差は厳しいかも…」 黒田選手 原監督 「箱根史上最強ランナー」「シン・山の神だ!!」

なぜ、青学大 黒田朝日選手 「山の神」 黒田選手

彼の走りの秘密は、ここにあります。

エンジンの大きさが違う標高差800m以上を駆け上がるには、酸素をたくさん取り込む能力(心肺機能)が必要です。マラソンで鍛え上げた彼の心臓は、他の選手よりも圧倒的に「エンジン」が大きいんです。だから、苦しい坂道でも出力が落ちないんですね。

下り坂でも加速するスタミナ5区は登り切った後、最後に芦ノ湖へ向かう下り坂があります。多くの選手は登りで足を使い果たしてしまい、ここでペースが落ちがちです。ところが黒田選手

結果として、トップを走っていた中央大学に対し、この区間だけで4分以上の差をつけることになりました。3分24秒の借金を返すどころか、お釣りがくるほどの快走。これが「新・山の神」

黒田選手 原晋監督 「なぜエースを平地の2区で使わなかったの?」 「花の2区」 原監督 「リスクとリターン」

2区の場合(ハイレベルな混戦)エースを投入しても、他校のエースも強いため、稼げるタイム差は数十秒程度に限られます。

5区の場合(差がつきやすい)山登りは特殊なコースなので、適性のない選手や調子の悪い選手が走ると、平気で2分、3分と遅れてしまう「大ブレーキ」のリスクがあります。

原監督 「最もタイム差がつきやすく、失敗のリスクが高い5区」 「チームで一番信頼できる黒田選手」 「不確実な要素(山)」 「確実な資産(黒田選手)」 黒田選手 「黒田くんは2区に来るのか?5区なのか?」 もう一つ、青学の強さを支えているのがメンタル面です。原監督 「輝け大作戦」

「結束」から「個」へこれまでは「チームの絆」を強調してきましたが、今年は一歩進んで「一人ひとりが輝くこと」、つまり「個人の能力を最大限発揮すること」を求めました。

プレッシャーを「楽しむ」力「失敗してはいけない」と縮こまるのではなく、「自分が主役だ、輝く場所だ」と捉え直す(リフレーミングする)ことで、選手たちは過度な緊張から解放されます。

実際、黒田選手 「記録は狙っていなかった」 「楽しむメンタリティ」

史上初となる2度目の総合3連覇を達成した絶対王者は、一昨年9月にリニューアルした寮をフル活用して、食事面、メンタル面で大きなプラスとなっていました。以前の寮は調理する設備が整っておらず、業者が配達した食事を摂っていました。しかし、現在はOBで栄養士の鶴貝彪雅 原監督 美穂 「温かいご飯を食べれたり、ちょっと体調が悪い子に対してだったり、一人ひとりに合わせて提供ができている」 「今までだったらクリスマスやお正月でも関係なしで普通の料理しか来なかったけど、今はイベント食みたいなのを考えている。年末にはおせち料理的なものをつくったので、学生も喜んでいるんじゃないかな」

さらに食堂兼ミーティングルームが憩いの場になっています。選手たちにとって原監督 美穂 鶴貝 美穂 「食堂に行ったら話を聞いてくれる人がいるのって結構いいじゃないですか。緊張した時に抜いたりとか、ちょっと話したい時に話したりとか、そういった部分では(ストレスなどの)はけ口にはなっていると思う」 青学

前回大会の主力メンバーが6選手も卒業して抜けました。今季は新チーム結成時に原監督 「箱根駅伝、勝つ確率は0%だよ」 「青学大は往路で選手を使い切った。復路での逆転はある」 美穂 「毎年学生のすごさを身に染みて感じる。本当に急に成長しちゃうのでうれしい」 佐藤有一選手(4年) 黒田選手 「こういうところが競技力につながると思って全員に呼びかけた」

昨年2月に血液のガンで亡くなったチームメートの皆渡星七(みなわたりせな、21歳)選手

東海地区の中京大学出身の原監督 「私自身が箱根駅伝を走ったことがないからこそ、試行錯誤の経験の中で『箱根駅伝を勝たせるためにどうするか』という戦略を作り上げた」 青山学院大学 原監督 「技体心」 「正しいノウハウを持って一年間鍛えていけば選手はものすごく成長し、身体も出来上がって、最後には『勝つ』心意気になる」 原監督 「今回の常識は、明日の非常識です。我々もリミッターを切らなければならない」 ♥♥♥

▲島根県庁前の看板

この秋より朝のNHK連続ドラマ、松江を舞台にした「ばけばけ」 小泉八雲 セツ 松江城 八雲 セツ 「あげ、そげ、ばけ」

▲市内のバス停

松江市内 バス停 バス停 「あげ、そげ、ばけ」 松江市交通局 「市内中心部のバス停を、このイラストとキャッチコピーに、リニューアルしたいので、協力してほしい」 「プロジェクトゆうあい」 バス停 バス停 バス停 「プロジェクトゆうあい」 バス停 松江 松江市総合体育館 バス停 「 スサノオマジック」 デザイン のバス停 朝ドラの「ばけばけ」 「ゆうあいレポート」最新第53号 コチラ で読むことができます)。

リニューアルしたのはバス停 JR松江駅 「ばけばけ」 ♥♥♥

1月4日東京ドーム、2021年東京オリンピック(五輪)柔道男子100キロ級金メダリストのウルフアロン(29歳) NEVER無差別級王座戦 EVIL ウルフ 「これから先、もう柔道着を着て戦うことはないというアピール。頭は今朝、丸めた。入門した段階で決めていた」 EVIL 「朝日新聞」 アントニオ猪木

▲1月5日「朝日新聞」

1月3日の前日公式記者会見でいきなり殴りかかったEVIL 「お前が負けたら丸刈り並びに柔道禁止だ」 「やります」 「そのためにも負けられない」 EVIL ウルフ 「拷問の館」(HOT) EVIL 「1月4日デビュー戦。EVILとやらせて下さい」 「(EVILは)力を持った選手と思っていますが、ひきょうな凶器攻撃や反則をしてくる。稀に見るタチの悪い選手。スポーツマンシップの真反対にいる。正々堂々と倒すだけ」 ウルフ 嘉納治五郎

入場で柔道男子日本代表の鈴木桂治監督 小川直也 石井慧 「これだけ大勢が見てくれる中で試合をしたのは初めて。体に力が入らなくなったときに意識とは別のところで体が動こうとする感覚があった」

ゴングが鳴るとエルボー合戦を展開。柔道技で投げ捨てコーナーポストにEvil Evil Evil ウルフ Evil 「行くぞー!」 棚橋弘至 ウルフ ドン・ファレ Evil Evil 「これだけ大勢の人が見てくれるなかで試合をしたのは、僕の人生で初めてでとても大きな経験になりましたし、今日だけではなくこれからもずっとこれだけの人数に見られながら試合がしたいと思いました」 「おごってしまうと足をすくわれる。しっかり地に足をつけて成長する」 「正直、今日の勝利はビギナーズラック、どれだけ対策をされても、その上を行けるプロレスラーを目指していく」

くしくもデビュー戦の舞台がプロレス史に一時代を築いた棚橋弘至 オカダカズチカ 「運命的なものを感じる。棚橋さんが培ってきたものを、新しい形にもっともっと追求していきたい。プロレスは大きなバトン。いろんな形につなげていきたい」 ウルフ ♥♥♥

and so on =「など」 「など」 and so on and so on and so on and so on and so forth と同義です(ややフォーマル)。「などなど」というふうにさらに強調するために、…and so on and on, …and so on and so forth, …and so forth and so on とすることもあります。 商業文や学術書、専門書などではetc. を使います(書き言葉)。etc. はラテン語のet cetera の略でthe rest (残り)という意味です。 一方、日常会話ではand so on, and so forth でさえ少し堅い印象があるので、and all that, and things like that, and stuff like that などを使います。

and so on 「など 「など」 and so on 【1】and so onは人に対しては使いません。 【2】and so onは同類のものをリスト化するときに使います。 【3】and so onには相手が「同類のもの」を予想できる文脈が必要です。 【1】and so onは人に対しては使わない 1つ目の違いは、and so on and so on, and so forth, etc.の どれも人に対しては使いません。モノや物事に対する「など」として使うことが定例となっています。使っても文法的には正しいのですが、失礼な感じになるので、避けた方がよいでしょう。 代わりにand some others を使います。

【2】and so onは同類のものをリスト化する 2つ目の違いは、and so on など を買った」の「など」にand so on

【3】and so onには相手が「同類のもの」を予想できる文脈が必要 3つ目の違いは、同類のものをリスト化するにしても、and so on

and so on この文章は、リンゴ、オレンジ、バナナ…などでフルーツが続くことが予想できますよね。 なので正しいand so on 「ここから先は言わなくても推測できるでしょ」

We need to buy some vegetables like carrots, potatoes, onions, and so on.(にんじん、じゃがいも、玉ねぎなどの野菜を買う必要がある。)ここでは、and so on

She is smart, creative, hardworking, and so on and so on

×We went to London, Oxford, and so on.

and so on and so on and so on and so on and some other~ と言わねばなりません(デビッド・バーカー『英語じょうずになる事典(下)』(アルク、2017年)

『大学入試英語熟語最前線1515』(研究社、2024年) 「▲このsoは「そのように、同じ調子で」の意味。onは<継続>の用法。同様な例が続くことを示す表現」

etc. etc. フォーマルな表現 「など」 etc. 「~など」 「など」 「etc.」 etc. 「, etc.」 etc +ピリオド」 です。前の部分には例が続くためカンマとスペース1つが必要になります。具体的な例を列挙した後にカンマ(,)で区切ってその後にetc. etc. etc. 「etc.」 etc.. 」と2つピリオドを打つ必要はありません。etc. etc. etc. etc. etc. and the like :意味は「など」ですが挙げられた例は類似している必要があります。such as :意味は「など」ですが挙げられた例は前の言葉に含まれる必要があります。We saw lots of lions, tigers, elephants, etc.

と書かれていて、例えば「A, Bなど」のように2つ以上のものをリストアップした後にくっつけて、同じカテゴリーの似たようなものが他にもあるけど全てを書かない(書く必要がない)時に、この “etc.”

逆に言うと、“etc.” “etc.” “etc.” “etc.”

We saw lots of cars, trees, people, etc.

とは言えません。同じカテゴリーのものではなく、“etc.” etc. etc. such as ジェームズ・M・バーダマン『英語のワナにはまるな!これが正しい選択だ!!』(IBCパブリッシング、2013年) ♥♥♥

◎無事ですのでご安心ください! 1月6日(火)10時18分、松江市 震度5強 の強い地震が襲いました。私は近くのガソリンスタンドでファンヒーターの灯油を給油している真っ最中でした。今までに経験したことがないような地面がバウンドするような激しい揺れでした。ガソリンスタンドもパニック状態です。すぐに家に帰ると、さらに3回ほど強い揺れが襲ってきました。本当に久しぶりの地震で恐ろしかったです。前日の5日夕方、震度2の地震がありましたから、これが予兆だったのでしょう。私は早めに休んでベッドの中で揺れを感じておりました。震源は安来市広瀬町布部 広瀬町

******************

今日の話題です。social suicide 「社会的自殺」 松下佳世(まつしたかよ) social suicide suicide といえば「自らの意思で命を絶つ」 松下

そのまま「ソーシャル・スーサイド」 「仲間外れ」

social suicide 「社会的信用・評判・人間関係を大きく失う行為や状態」「自ら社会的つながりや役割を断ち孤立すること」「強い社会規範に反する行動によって社会的に終わること」 commit を伴って、自ら社会的つながりを絶つことを意味します。例えば、宗教や性的指向を告白して親族から勘当されたり、虐待を受け親と絶縁したり、前述の若者のように、仲間外れや集団無視によって孤立したりするケースなどが当てはまります。文脈によって、「仲間外れにされる」「村八分にされる」「社会的に自滅する/社会的に終わる」「信用を失う」「評判を台無しにする」「社会的に孤立する」 このように、suicide という名詞は、「自殺」や「自殺者」を表すだけでなく、比喩的に「自殺するようなものだ」 「自ら自分の生命を絶つこと、自害」(広辞苑) suicide は上記の意味に加えて、“You say that people commit suicide when they deliberately do something which ruins their career or position in society.” (自分のキャリアや社会的地位を故意に破滅させる行為のことをsuicideと言う)となっており(『コウビルド英英辞典』 「自殺」 「自滅」

social suicide 「社会的自殺」 「社会的な立場・評価・信頼・人間関係を自ら壊してしまう行為や状態」 social suicide social suicide

空気を読まない発言をして、周囲(学校・職場・オンラインコミュニティ)から一気に距離を置かれる。

炎上するような投稿をSNSにして、信用を失う。

ルールやマナーを無視して、学校や職場で孤立する。

グループ内で致命的な裏切りをする。

Posting that comment would be social suicide

He committed social suicide

Quitting without notice is career――and social suicide

She chose social suicide

使われ方のニュアンスとしては次のことが言えるでしょう。♥♥♥

比喩表現(かなり強い言い方)

「それをやったら終わる」「社会的に致命的」という警告や皮肉として使われることが多い

カジュアルな会話やネットスラングでも使われる

教えている高校生・浪人生の書く英作文をじっくり観察していて、unknown 「自分の知らない」 unknown words (自分の知らない単語)とやってしまうのです。でもこれでは「世間一般に知られていない言葉」 words I don’t know と書けばいいのです。例えば、an unknown writer と言えば、有名でない、あるいは世間一般にその存在を認められていない作家のことを指します。少なくとも一般的に(=圧倒的多数の人々に)知られていない、ということを示唆する単語なのです。基本単語なんですが、結構英語のできる日本人高校生もやりがちな誤りです。2023年に発刊された『ライトハウス英和辞典』(第7版、研究社) 「誤用注意報」

♥♥♥ Unknown to 『ライトハウス英和辞典』第7版

メリアムウェブスター社(Merriam-Webster) “2025 Word of the Year” slop slop 「ぬかるみ/泥」 「残飯のような水っぽい食べ物(飼料)」 “ぐちゃっとした価値の低いもの” 「AIでたいてい大量生産される低品質なデジタルコンテンツ」

メリアムウェブスター社 「不条理な動画、常軌を逸した広告画像、安っぽいプロパガンダ、かなりリアルに見えるフェイクニュース、ジャンキーなAIが書いた本」 Merriam-Webster社 「AIドロドロ」 グレッグ・バーロー社長 「私たちの画面には、ありとあらゆるものが投棄されています。「ワード・オブ・ザ・イヤー」はそれをたった4文字で表現した。英語はまたもや、その真価を発揮したのです」 バーロー社長 「この言葉は、とても分かりやすい言葉です。「AIという革新的なテクノロジーの一部であり、人々が魅力的で、腹立たしく、そして少しばかげていると感じるものです」。「Slop 」は1700年代に柔らかい泥を意味する言葉として使われ始めたが、より一般的に価値のないものを意味するようになった。その後、定義は拡大し、「人工知能によって通常大量に生産される低品質のデジタルコンテンツ 」を意味するようになった。」 「不条理な動画、奇妙な広告画像、安っぽいプロパガンダ、本物そっくりのフェイクニュース、ジャンキーなAIが書いたデジタル書籍などだ」

Merriam-Webster社 2024: polarization 2023: authentic 2022: gaslighting 2021: vaccine 2020: pandemic 2019: they 2018: justice 2017:feminism 2016: surreal 2015: ism メリアム・ウェブスター 「gerrymander」、「touch grass」、「performative」、「tariff」、「six seven」、「conclave」 「Lake Chargoggagogmanchauggagoggchaubunagungamaugg 」 Roblox merriam-webster.com で最も検索された単語のリストに登場するようになりました。

メリアム・ウェブスター 「パンデミック 」 「ワクチン 」

日本の「流行語大賞」は、高市総理 「働いて働いて働いて働いて働いてまいります」

◎Macquarie: AI slop オーストラリア英語の標準辞書として知られるMacquarie “Word of the Year 2025” AI slop を選出しました。さらにPeople’s Choice(一般投票)

definition low-quality content created by generative AI, often containing errors, and not requested by the user(生成AIで作られた低品質なコンテンツ。誤りを含むことが多く、ユーザーが求めていないのに出てくるもの)

◎Oxford: rage bait イギリスの “Oxford Word of the Year 2025” rage bait 。rage は「激しい怒り」、bait は「(釣り針の)えさ」=人をおびき寄せる“えさ”という意味で、オックスフォード大学出版局

definition online content deliberately designed to elicit anger or outrage, typically posted in order to boost traffic or engagement(怒りや憤りを引き出すよう意図的に作られたオンラインコンテンツ。通常はトラフィックやエンゲージメントを増やす目的で作られる)

◎Collins: vibe coding イギリスの Collins “Word of the Year 2025” vibe coding でした。vibe は「雰囲気/感じ」を意味し、細かな仕様を厳密に詰めるというより“こんな感じで”とAIに自然言語で指示してコード生成する開発スタイルを指します。Collins プログラミングが「構文を正しく書く」から「やりたいことを言語化して依頼する」へと重心移動していることを、象徴的に表しています。

definition an emerging software development that turns natural language into computer code using AI(AIを使って、自然言語の指示をコンピューターコードに変換する新しいソフトウェア開発手法)

その他の辞書による今年の“Word of the Year 2025”

◎Cambridge Dictionary: parasocial イギリスの Cambridge Dictionary parasocial を“Word of the Year 2025” 「一方通行の関係(片方向のつながり)」

definition involving or relating to a connection that someone feels between themselves and a famous person they do not know, a fictional character, or an artificial intelligence(面識のない有名人や架空の人物、またはAIに対して、人が“つながり”を感じる関係に関すること)

◎Dictionary.com: 67(six-seven) Dictionary.com “2025 Word of the Year” 67(“six-seven”) を選定しています。67 はアルファ世代(Gen Alpha:一般に2010〜2024年ごろ生まれ)の間で広がった数字スラングです。楽曲のフレーズなどをきっかけにミーム化し、両手を天秤のように動かすジェスチャーとセットで、「まあまあ」「どっちとも言えない(たぶん)」「微妙」などの曖昧な返事として使われることがあります。ニュース見出しやSNSトレンド、検索結果など複数データを分析して選んだことも説明されています。

definition a viral, ambiguous slang term used among Gen Alpha; some use it to mean “so-so” or “maybe”(アルファ世代(Gen Alpha)の間で使われる、拡散した曖昧なスラングを指すこと。文脈によって「まあまあ」や「たぶん(どっちとも言えない)」の意味で使われることがある)

2025年は、各国の主要辞書がそれぞれの視点から「AI時代の言葉」 “Word of the Year”

辞書

2025

ざっくりと意味

Merriam-Webster

slop AIで大量生産される

Macquarie

AI slop 生成AIによる低品質コンテンツ

Oxford

rage bait 怒り・憤りを意図的に引き出して

Collins

vibe coding 自然言語の指示でAIにコードを

主要辞書の選定語を並べてみると、①AI生成物の氾濫(slop / AI slop) ②感情(怒り)を燃料にした経済(rage bait) ③制作手段そのものの変化(vibe coding) ♥♥♥

◎週末はグルメ情報!!今週は漬け物

▲「かつくら漬け」 いくらでもご飯が進む!

京都 「名代とんかつかつくら」 トンカツ 海老フライ 「かつくら漬け」

「かつくら漬け」 広島菜(ひろしまな) 胡瓜 ゴマ 広島菜 広島菜 「かつくら漬」 「かつくらオンライン」 「かつくら」 漬物壺 竹トング ♥♥♥

受験界では、as soon as possible = as soon as one can「できるだけ早く」 柏野健次『英語教師のための語法ガイド』(大修館、2025年)

多くのネイティブ・スピーカーは、as soon as you canは時間的余裕があることを表し、「できるだけ早く」という意味であるのに対してas soon as possibleは「緊急性」(urgency)を表し、「至急」という意味だと指摘します。(同書p.18) 私の調べたところでは、 as soon as possible

一般的で広く使われる表現

「可能な限り最速で」という意味

相手に対する依頼・要望でよく使われる as soon as possible

👉 「可能な範囲で最速」 as soon as one can

硬くてフォーマルな響き

“one” は一般の人を指す形式的な代名詞

「(その人が)できる時に」という意味合いが少し強い

as soon as possible as soon as you can

👉 相手の事情をある程度尊重しているニュアンスですね。両者のニュアンスの違いをまとめると次のようになるでしょう。

表現

直訳

ニュアンス

as soon as possible 可能な限り早く、至急

一般的・急いでほしい度が高い

as soon as one can / as soon as you can (その人が)できる時に早く

もっと穏やか・相手の都合を踏まえた感じ

結論的には、意味はほぼ同じ「できるだけ早く」 ♥♥♥

as soon as possible = 急いで!(少し圧がある)⇒指示感 cf. ASAP「大至急」

as soon as one/you can = 無理しない範囲で急いでね(柔らかい)⇒丁寧な依頼

ニュース番組(CNN)を見ていて「firefighter’s approach」 「えっ?消防士のアプローチ?…?」 松下佳世『同時通訳者が「訳せなかった」英語フレーズ』(イカロス出版、2020年)

経営企画部の部長が、自社の課題や実施中の対策について説明をしたのに対し、コンサルタントが、This is just a firefighter’s approach.とコメントしました。表情はやや険しく、プレゼンを褒めているようには聞こえません。しかもコンサルタントはあえてjustまで入れて、「~にすぎない」「単なる~である」と強調したわけです。 使われている単語だけ見れば、中学生でも簡単に和訳できそうな単純な一文に見えます。Approachはいまやカタカナの「アプローチ」として、名詞でも動詞でも頻繁に見聞きする単語であり、ここでは名詞として使われていることは明らかです。複数の意味を持つ単語だとはいえ、状況から考えて「やり方、手法」などが無難であることはすぐに判断がつきました。 さて、問題はこのfirefighterをどう訳すかです。「消防士の手法」でいいのだろうか、と一瞬迷いました。直訳したとしても、話し手の意図したメッセージを伝えられなければ、通訳者としての仕事をまっとうしたことにはなりません。とはいえ、翻訳のように時間をかけて辞書やインターネットで調べることもできないのが通訳の辛いところです。 コンサルタントが発言をしてから、ここまでの思考に至るのにものの一秒ほどしかかかっていなかったと思いますが、この時は時計の針が止まったかのように感じました。納得がいく訳が思い浮かばないまま、「いまご説明くださった対策では、消防士的なやり方にすぎません」と訳すしかありませんでした。 両社の担当者同士の会話はそのあとも続きました。先ほどのことに気を取られていては、その後の通訳に影響が出てしまうので、頭の片隅に消防士さん一人を残しながら業務を続けました。すると、何ということでしょう。その後のやり取りでヒントが出てきたのです。 初めはわからなかった話し手の真意が、発言を聞いているうちにふとわかるということがあります。これは通訳だけでなく、家族や友人、近所の人との会話でも経験することではないでしょうか。まさに、待ちわびていたその瞬間がやって来ました。 消防士は通常、火災が発生してから初めて現場に向かい、消火活動に従事します。コンサルタントはそのことを指してfirefighter’s approachと発言していたのです。つまり、部長が説明した自社の課題と対策が事後的、場当たり的な「予防策を諧じていない手法である」とコンサルタントは伝えたかったようです(もちろん、消防士が予防措置を一切取っていないわけではありません。市民が安心して暮らせるように火災を防ぐための啓蒙活動を行っていることは、世界中で活躍する消防士の皆さんの 名誉のために付け加えておきます)。 ようやくコンサルタントの発言の意図に気づき、その後の会議の中でさりげなく「消防士的なやり方」を「事後対策」に言い直したのは言うまでもありません。今後どこかの会議で「firefighter’s approachはよくないから、予防策を講じよう」という発言が英語で出たときには、迷わず「事後の百策より事前の一策」とかっこよく日本語に通訳してみたいものです。 覚えておこう! Firefighter approach =予防策を講じていない手法 (pp.14-15) 辞典にはどこにも載っていない表現なので、ChatGPT “f irefighter’s approach” 「問題が発生したときにその場しのぎで素早く対処し、とりあえず“火消し″することに重点を置くやり方」 ・ 根本原因の解決よりも、緊急対応を優先する ・ 火事を消すことに注力するために、予防や長期的な対策よりも、発生した現在の問題を消火するように即時対応する ・ 長期的改善より短期的・応急的な解決策に偏る傾向

この表現はビジネスやIT運用、マネジメント、プロジェクト管理、医療、教育など幅広い分野でよく使われ、「いつもトラブルに追われている状態」 「恒常的に火消し対応をする仕事の仕方」 firefighter’s approach で、根本的な改善ができていない」firefighter’s approach だけでは問題が繰り返されるだけだ」

“ f irefighter’s approach” ♥♥♥

Our team has been relying 0n a firefighter’s approach

The firefighter’s approach We need a long-term strategy, not just a firefighter’s approach

Management keeps using a firefighter’s approach

The IT department is stuck in a firefighter’s approach

To move forward, we must shift from a firefighter’s approach

A firefighter’s approach Our team is stuck in a firefighter’s approach

A good manager should move beyond the firefighter’s approach

In crisis management, a firefighter’s approach

When the server crashed, the team’s firefighter’s approach

新年明けましておめでとうございます。

いつもこのブログをご覧いただきありがとうございます。無事に新年を迎えることができたことに感謝しているところです。たくさんの方々にご覧いただいているこのブログですが、毎朝喫茶店や電車の中で原稿を手直しながら掲載しています(写真下)。

米子東高校 勝田ケ丘志学館 昨年は以下のような活動をしました。

◎1月18日(土) 「共通テストリーディング・リスニング」のベネッセの電話取材

◎3月18日(火) 講演「英語は絶対に裏切らない!」岡山県立笠岡高等学校2年生

◎5月 『直前 問題演習 2026共通テスト 英語リーディング 』 (ベネッセ)

◎6月11日(水) 講演「英語は絶対に裏切らない!」鳥取県立米子東高等学校3年生

◎11月 『重要問題演習 2027共通テスト 英語リーデイング』(ベネッセ) 旅行は神戸 「須磨シーワールド」「南京町」 京都 「鉄道博物館」・「京都水族館」・「京都市京セラ美術館」 長谷川晶一『正しすぎた人 広岡達朗がスワローズで見た夢』(文藝春秋、2025年12月)、 川相昌弘『川相塾「指導者は何を教えればいいのか」 』(日本写真企画)、工藤公康『工藤メモ「変化に気づく、人を動かす最高の習慣」』(日本実業出版)、小宮一慶『経営の教科書 成功するリーダーになるための考え方と行動[増補改訂版]』(ダイヤモンド社)

今年もどうぞよろしくお願いいたします。皆さんのご健勝を祈っております。♥♥♥

株式会社・JTBパブリッシング 『JTB時刻表』 水戸岡鋭治(みとおかえいじ)先生

表紙には、先生が以前からずっと温めていた“夢の列車”を描きました(写真下)。実現するには技術的に難しいものも、敢えて気にせずに盛り込んでいます。老若男女が集う賑やかな列車です。『JTB時刻表』 「JTB時刻表だけは変わらないでいてほしい」 “どう変えていくのか” 『JTB時刻表』 “変え過ぎず、進化すること” 「Re(再び)デザイン」

創刊100周年と通巻1,200号の重なったこの記念号『JTB時刻表 2026年1月号』(1,500円税込) JR九州 「ななつ星in九州」 水戸岡鋭治先生 水戸岡先生 「JTB時刻表ファン倶楽部」 水戸岡先生 “チーム水戸岡” 備前家具製作所 ドーンデザイン研究所 「デザイン系統樹」 JR北海道 「赤い星」「青い星」 「備前丸」 「TODEN」

梶原美礼編集長 「未来に向かって走行する列車」 「今後、この『JTB時刻表号』が日本全国を走行する未来に向かって、JTB時刻表も101年目を出発したいと思います」 ♥♥♥

実に有り難い時代です。AIを調べればどんなことでも分かる(あるいはヒントがもらえる)便利な時代になってきました(ただし誤情報には注意が必要)。最近もニュース番組(CNN)に出ていた“firefighter’s approach”(消防士のアプローチ?) ChatGPT

教員になって故・エド・マクベイン(Ed McBain) 「 ラビット・テスト」(rabbit test) 妊娠 ウサギ

He said I’d have to see a doctor, take the rabbit test , make sure I was really pregnant, and then we’d see what we had to do. ―Ed McBain , Blood Relatives(1975)(彼は、医者に診てもらい、「ラビット検査」を受けて、本当に妊娠していることを確認して、それからどうするか考えようと言った。)

長年疑問に思っていたところ、 ふとしたことで、「フリードマン法」(Friedman test) フリードマン ラプハム(Friedman & Lapham) 妊娠 ウサギ ウサギ ウサギ ウサギ

このように、その場では分からなくても、疑問をあたためておくと、ふとしたことから解決した、という経験を今までにたくさんしてきました。大切なことは、分からないことを分からないままに放置しない 、ということですね。生徒たちにも口を酸っぱくして言い続けているところです。

今ならAI(例えばChatGPT “ rabbit test”(ラビットテスト) 妊娠判定 rabbit test

妊娠している女性の尿を雌ウサギに注射し →

数日後にウサギの卵巣を切開して変化(排卵、卵胞出血、黄体形成)を確認することで、妊娠しているかどうかを判定する方法でした。

ただし、動物を犠牲にする必要があり、手技が煩雑という問題がありました。女性が妊娠 hCG(ヒト絨毛性ゴナドトロピン) ウサギ hCG rabbit test pregnancy test

The rabbit test Back then, before modern kits, they relied on the rabbit test

ここから生まれた有名な英語表現があります。“The rabbit died.”(妊娠している) 「ウサギが死んだ(The rabbit died)⇒妊娠している(She is pregnant)」 「ウサギが死んだ」 ♥♥♥

She took the test, and well…the rabbit died

In old movies, “the rabbit died

I took the test this morning. The rabbit died

She took a pregnancy test and when she saw the positive result, she exclaimed, “The rabbit died!

He anxiously waited for the doctor to tell him the test results, hoping to hear that the rabbit died

「No Rain, No Rainbow!」 rain =雨、rainbow =虹(ちなみにrainbow はrain (雨)+bow (弓)の複合語で「雨の弓」)ということで、直訳すると、「雨が降らなければ、虹は出ない 「つらいことの後にはきっと良いことがある」「苦労や困難がなければ、喜びや成功は得られない」「つらい経験があってこそ、良い結果や成長がある」 「苦は楽の種」「苦あれば楽あり」 「Rainbow State(レインボーステート)」 「虹の州」

このNo Rain, No Rainbow! 「No pain, no gain.」 「Every cloud has a silver lining.」

I had to work so hard to achieve this.――Well, as they say, no rain no rainbow

I know it’s hard right now, but no rain, no rainbow

That experience was painful, but no rain, no rainbow

Practice is tough, but no rain, no rainbow

これは日常会話で頻繁に使われる一般的なフレーズというより、以下のような場面でよく見かける表現です:

観光業(ホテル、ツアー会社、ギフトショップ)

雨の多いハワイの気候を説明する文章や広告

ハワイのモチベーショングッズ(Tシャツ、ポスター、アクセサリー)

SNS(特に虹の写真のキャプション)

地元の人が人生の教訓として使う場合もあるが、そこまで日常的ではない

岡村孝子(おかむらたかこ) 「 デビュー30周年」 『 No Rain No Rainbow』(2013年) 「雨なくして、虹はなし」(雨が降らなければ、虹も出ない) 急性骨髄性白血病 「自分も含め、今がんばっている方たちに「間違ってないよ」と伝えられたらと、この曲を書きました」 『No Rain, No Rainbow』 私は「悪いことのあとには、必ずいいことが起こるよ」という意味で捉えています。私の曲を聴いてくださる方は、自分と同年代がとても多いんです。私自身、この数年で父や仕事仲間を亡くしましたが、この世代は大切な人を失ったり、自身が病気と闘っていたり、さまざまな人生のつらさも経験しています。それだけに「どこで選択を間違えたのだろう」と、ときに思い悩むこともあるはず、でも「何も間違っていない。よくがんばっているよね」と、自分にもみなさんにも伝えられたらと思って、この曲を書きました。 (『女性自身』5月7日号 2013年) 「薬の副作用で髪の毛が抜けてムーンフェイスになって、音楽なんて聴きたくないという状態にもなりました。そんなとき、娘が『退院したらコンサートをするのだからセットリストを考えたら』と言って、ポータブルのオーディオプレーヤーを差し入れてくれたんです。それとほぼ同じ時期に、BS-TBSで私が出演したときの『LIVE ON! うた好き☆ショータイム』という番組が再放送されました。そのOAをたまたま病室で見ていたら、本放送にはなかった『岡村孝子さん、闘病頑張ってください』というテロップが入っていて、涙があふれてしまって……。闘病は孤独でしたし、誰にも思い出されずに消えていくのだなと思っていたときだったんです。でも、その番組を見て、千羽鶴やお守りの写真が何枚も私のスマートフォンに届いていることも思い出して、見守ってくださる方、頑張ってと応援してくださる方もいるんだと感じました。『ひとりじゃない』と、その時に気づいて、暗闇の向こうに白い明かりが見えて、そこに向かって歩いていくイメージで闘病生活を乗り越えられたんです。」(岡村談) 今、あなたの人生に大きな台風が直撃して、とても辛く、苦しい状態だったとしても、絶対に大丈夫です。その大嵐は、いつかきっと、必ず、美しい虹へと、変わることでしょう。「No Rain, No Rainbow!」 ♥♥♥

◎週末はグルメ情報!!今週はケーキ、でも閉店 「丸亀製麺松江上乃木店」 松江工業高校 「ディメル」 古志原 温熱療法(テルミ) シュークリーム

「ディメルのシュークリーム」(180円)

私の大好きな、昔ながらの柔らかいシュー皮で、中には、これもスタンダードなとろ~りとろけるカスタードクリームがたっぷり入っています。

他にも美味しそうなケーキがいっぱい目につきます。今日は「モンブラン」 「ブルーベリータルト」 「Ciistand」

♥♥♥

「鉄道友の会」 「ブルーリボン賞・ローレル賞」 JR西日本 273系 「特急やくも」新型車両 「ブルーリボン賞」 特急「やくも」 381系 川西康之(かわにしやすゆき) 近畿車輛株式会社 JR西日本

▲雲のデザインがいいですね

「ブルーリボン賞」 「鉄道友の会」 「鉄道友の会」 「ブルーリボン賞」 新型特急「やくも」 「安全性と信頼性が確保された先進の機器構成を基本に、地域の特性を踏まえた独自デザインが高く評価されており、会員からも候補車両の他形式を大きく上回る支持を得たことから最優秀賞であるブルーリボン賞に選定」 たたら製鉄 宍道湖の夕日 「やくもブロンズ」 「ブルーリボン賞」 JR西日本 「SLやまぐち号」

◎「『担(27)う山(3)陰』に期待」 鳥取県の平井伸治知事 「受賞を実現していただき、ご慧眼に敬意を表したい。273系は『担(2・7)う山(3)陰』。受賞で『乗ってみたい』という客が必ず出てくる。蟹取県(かにとりけん)にもお越しいただければ」

特急「やくも」 「沿線の自然・景観・文化・歴史を尊び、お客様と交感する色」 「やくもブロンズ」 「モダンに八雲立つ、伝統を継承」 「山陰の我が家のようにくつろげる、温もりのある車内」 積石亀甲模様 麻の葉模様 鉄道総研 川崎車両 振子制御装置 「特急はくも」 伯備線 車両異常挙動検知システム

それにしても、この車輌、「日本鉄道大賞」「ブルネル賞」「ブルーリボン賞」 「特急やくも」 ♥♥♥

今から10年前の、2015年5月7日(木)、BSフジ「LIVE プライムニュース」 『松下幸之助(経営者)の“成長とイノベーション”』 反町 理(そりまちおさむ) 「中居君問題」 松下政経塾 野田佳彦(前内閣総理大臣・立憲民主党代表・衆議院議員) 渡部昇一(評論家・上智大学名誉教授) 松下幸之助 “経営の神様” P HP 松下政経塾 。 「松下電器は、何をつくるところか?」 「松下電器は人をつくるところでございます。あわせて電気製品もつくっております。」 「経営の基礎は人である」 松下 では、次の段階への一歩を踏み出せずにいる平成の当時、松下幸之助 松下幸之助 松下幸之助 番組の最後に、お二方から提言「今、松下幸之助に学ぶべきこと」 野田 「素志貫徹」 松下 「素直な心」 「素直な心で衆知を集めろと。素直な心がどんな世界でも一番役に立つ根源です。政治家もそう。その天才が松下さんだと思う。見るもの全部に学ぶ。悟るという姿勢です。」 渡部先生 「学校の成績万能でない知力がある」 「知力が今の学校で図れるような勉強の世界は重要で、そういう知識レベルが高いことが文明国だが、それとは違う知力があることを学校の先生も頭の片隅に置いておくべき」 松下 Intelligence Intellect 松下 渡部先生 Intellect 渡部先生 ハマトン 『知的生活』 「インテリジェンス」(Intelligence) 「インテレクト」(Intellect) インテリジェンス インテレクト インテリジェンス インテレクト 松下 インテレクト 松下 【1959年 大卒定期採用者への訓示(当時64歳)】 皆さんのもつ職能以外にですね 松下電器の社員として社会に対してどういう責任感をもつかということが相当大きなもんであるということをですね、この際自覚をしていただきたい。全てはそこから始まっていくだろうと、こう思うんですね。我々がいかにいい仕事をしようと、いかに悪い仕事をしようと、社会と離れては存在する価値がない。全部社会に関連してですね、我々の力というもの、我々の活動というものが有意義になるわけでありますから、そのことがですね、いちばん私はもう大事なもんだと思うんですね。松下電器は やはり社会の一つの大きな機関ですね、「公の機関」である。だから「私の機関」じゃないわけ。この会社はですね、やはり社会の公器である、公の製造機関であると。この会社に働く一切の人はですね、その社会の公の機関を預かっているという責任感に徹しなくちゃならんかと思うんですね。工場一つ建てるのもですね、この会社が一定の利益をあげるのもですね、一切がそういう観点に立って判断され、また許されるものであると、私はこう思うんです。会社が単にですね、会社のために利益をあげるということは公の機関としての立場からいくとですね、それは許されないことであると。会社の利益をあげるということも大事なことでありますが、その大事なことは、公の機関であるということを前提として会社が利益をあげることを許される。会社自身を私的に考えて会社自身のために、これだけ儲けないかんということになると、だんだん卑屈になってくるんですね、卑屈になってくる。今日そういう考えは許されないと 私は思うんですね。そうでありますから、松下電器は公明正大に経営していこうと、堂々と経営していこうと。非常に社会に対して強いものをもって経営していこうということが同時に考えられるわけですね。それはこの会社が公の機関であるという認識のもとに社会にものを言うていこうというわけですね、早く言えば。皆さん、そんなことはもう十分に承知しておられると思うけれどもですね、そういう考えをもってやっているということを皆さんに申しあげておきたいと思います。 実に興味深い番組でした。この番組のエッセンスを詳しく活字で見たい方は、コチラ で今でも追うことができます。♥♥♥

10年振りにWOWOW 「風に立つライオン」(2015年) さだまさし 大沢たかお イオン・松江東宝

アフリカで献身的な医療活動を行なった日本人医師・故・柴田紘一郎(しばたこういちろう)先生 さだまさし 大沢たかお さだ 「解夏」「眉山」 「テラフォーマーズ」 三池崇史 石原さとみ 真木よう子

ケニアの国境地帯で医療活動に尽力した日本人医師の献身的姿を描きます。1987年、大学病院に勤める医師の航一郎 シュバイツァー博士 貴子

映画の冒頭は、一人の黒人ケニア人が大震災と津波で瓦礫と化した宮城県・石巻市 「命のバトン」

1987年、日本人医師・島田航一郎 (大沢たかお は、長崎大学熱帯医学研究所 シュバイツァー博士 航一郎 貴子 (真木よう子 を遠く日本に残さなければならなかったのです。理想を胸に研究と臨床の充実した日々を送っていた航一郎 航一郎 和歌子 (石原さとみ は、確かなスキルと手際の良さで、航一郎 「オッケー、ダイジョブ」 航一郎 「Mr.大丈夫」 ンドゥング 航一郎 紘一郎 「俺は9人を殺した!」 「生涯かけて10人の命を救え!」 紘一郎 紘一郎 和歌子 ミケランジェロ・コイチロ・ンドゥング 「命のバトン」

泣きたくなるシーンが満載の映画でしたが、紘一郎 「ガンバレッー!ガンバレーッ!」 「ガンバレっていうのは人に言う言葉じゃない。これは自分に言っているんだ」 紘一郎 貴子 長崎 さだ 「八ヶ岳の野ウサギ」 鎌田 實(かまたみのる)

そして、エンドロールで流れるさだ 「風に立つライオン」 「アメージンググレース」 さだ フルバージョンの「風に立つライオン」 渡辺俊幸(わたなべとしゆき)

柴田先生 「大学病院にしか入らない」 柴田先生 「大学病院のベッドが空くまで待つ」 柴田先生 「お前が家内を殺した!」 「力足らずで申し訳ありませんでした」 英語を教えていた松江北高二年生(当時)の安樂万智子(あんらくまちこ) 宮崎市民ホール 「第33回高校生英語弁論大会」(全国国際教育研究協議会主催) 「運命的な出会い」 柴田紘一郎(しばたこういちろう)先生 安樂 「松江日赤」 長崎大学 柴田先生 柴田先生 宮崎 「先生のホームページも拝見させていただきましたが、英語科の教師としてすばらしい英語教育に、またあまたの一般事象への高いご見識を常に発信されている姿勢に感銘いたしました。」(柴田紘一郎) そんな先生が今年2月に旅立たれました(⇒私の追悼記事はコチラ )。♥♥♥

▲2013年宮崎での講演会にて 故・柴田紘一郎先生

先日『LEAP Basic改訂版』(数研出版)

基本熟語のgive ~upも「~をあきらめる ▲(今までやってきたこと )を途中であきらめる。「〔注意〕「(将来)~することをあきらめる」はgive up (on) the idea of doingと表現する」という記述で、高校生がよく間違える×My mother was ill, so I gave up going to the movies.(母の具合が悪かったので私は映画に行くのをあきらめた)がなぜまずいのかがよく分かります。これは意外な盲点です。 これについてもう少し補足しておきましょう。高校生は「give up=あきらめる」 give up 「(今までやってきたことを)あきらめる」

give up doingは「すでにしていることをやめる」の意。これから先のことについてはgive up the idea[all hope] of doingあるいはgive up trying to doという。[ジーニアス英和] 「彼は留学をあきらめた」を英作文にする際に高校生がよく書くのは、“He gave up studying abroad.” 「既にアメリカかどこかに留学していて、何かしらの事情でその留学を中止した」 「まだ日本にいて、留学の計画を練っていたけれどあきらめた」 “give up” “He gave up the idea of studying abroad.” “give up” 「あきらめる」 竹岡広信先生 『竹岡広信の英語の頭に変わる勉強法』(中経出版、2009年) 松江北高

▲この本みなさんにオススメです

高校生がよく英作文問題に書く次の英文も誤りです。

毋の具合が悪かったので、私は映画に行くのをやめた。gave up

give up give up give up 「やめる」 「あきらめる」 まず最初に、以下の2つの文を見てください。gave up gave up

もう一つ、非常に一般的な例を挙げて考えてみましょう。“I have given up 「ある特定の場面で1本のタバコを吸わないことにした」 「タバコは二度と吸わない(=禁煙する)つもりだ」 given up

要するに、give up give up give up give up give up give up given up given up give up 「give up=あきらめる」 ♥♥♥

◎週末はグルメ情報!!今週は和菓子 「菓子はな」 (米子市目久美町) の「どらやき」 「新宝楽」 こしあん 「わらび餅」 京都 本わらび粉 「わらび餅」 「一度食べたら病みつきになる!」 花田 鳥取県日野郡伯耆町 の 出身です。大学卒業後、和菓子好きが高じて岡山県にある和菓子の製造工場(老舗の「 源吉兆庵」 花田 米子市目久美町38-8 「菓子はな」 花田 「添加物を使わないから日持ちはしないし、限られた数しか作れないけど、手作りの味にこだわりたい。」 花田 「菓子はな」 花田 自慢の和菓子が並ぶ中、「どれがイチオシ?」 「(数秒悩んだ後に)う~ん、どら焼きですかね~」 。 花田 「どら焼き」 「どら焼き」 「どら焼き」 「どら焼き」 「どら焼き」 「菓子はな」 「どら焼き」 「どら焼き」

▲このどらやきがフカフカで美味しい!

特に「素材の味を生かすことを意識」 「私どものような個人店では大量に安定的な原材料の供給は必要ありませんので、地元産の品質の良いものを使ってその日にお出しできる商品を作っていきたいと考えています。その他にもできるだけ添加物は使わないようにしており、日持ちがしない難点はありますが、素材本来の味を安心安全に召し上がっていただきたいです。」

▲「菓子はな」のご主人

就職したメーカーでは、独立して個人店を経営している職人の方を招いて技術講習を行なっており、その講習での技術に衝撃を受けました。その時配属されていた部署では普段機械を使っていたので、手で作り出されるお菓子の様子は、まるでマジックを見ているようでした。和菓子は間口が広く、自然の美しさを表現する「芸術的なもの」 「日々の身近なもの」 「人生の節目を飾るもの」 「大切な誰かに贈るもの」 “人それぞれの人生が見える”

▲上品で美味しそうな和菓子が

「 どんなお店にしたいですか?」 「地元の人々に気兼ねなく立ち寄っていただける、地域に根差したお店にしたいと思っています。和菓子屋と聞くと、少し男性は入りづらいイメージかもしれません。現在も大半は女性のお客様ですが、男性でも仕事帰りにふらっと立ち寄り、どら焼き1つ買って小腹を満たしていただきたいです。これまでの経験を活かして、当店でしか食べられない商品をお客様に提供し続けたいと思っています。」 私は今この和菓子店にはまっています。 ♥♥♥

2000年代にテレビで大活躍していたあのマジシャン・セロ(51歳) 「鶴瓶孝太郎2時間SP スターの今を大調査」 セロ 「セロはなぜ消えた?」 コチラ です)。

● テレビ業界のプレッシャー セロ ● コロナ禍での活動停滞 セロ ●再起への決意 「希望のない時代に、マジックで感動を届けたい」 セロ 「日本のみなさん久しぶり!セロです!」 「ぶっちゃけ話すると、疲れました」 「半年おきに2時間のテレビ特番をやっていて、1個の特番で30個の新しいマジックを生み出さないといけなくて。前回よりももっと大きな驚きのマジックを期待される中で、生みの苦しみがたくさんあって、一回休憩したかった」 「ライブが僕の一番輝ける場所」 笑福亭鶴瓶 小泉孝太郎 ウェンツ瑛士 スーパーマジシャンのセロ セロ 「日本のみなさん、これから僕のマジックをたくさん見れることを期待してください!」 ♥♥♥

コーヒー 「UCCコーヒー本社」 と「銀座カフェパウリスタ」 から毎月届けてもらっています。コーヒーの美味しい喫茶店があると聞くと、すぐに飛んで行くくらいです。そのコーヒー豆に、今静かに危機が迫ってきています。すでに新聞各紙でも報道されている通り、コーヒー生豆の国際相場は、2024年2月には、アラビカ種 ロブスタ種 アラビカ種 ロブスタ種

2024年、ブラジルでは降雨量が少なく、雨期入りの遅れや、高温と乾燥した気候が続いたことによるコーヒーの木へのダメージが大きかったことから、2025年の生産量が大幅に減産になると予想されています。コーヒーを巡る状況は、世界的な需要増や生産国での異常気象による供給量の減少により、直近のコーヒー生豆国際相場(アラビカ種

「最近、コーヒー豆ってちょっと高くなった?!」 コーヒーの栽培には、昼夜の寒暖差や適度な雨量、肥沃な土壌など、非常に繊細な条件が求められます。特定の気候条件が揃った地域でしか育たず、主に赤道を中心に北緯25度~南緯25度の間に広がる「コーヒーベルト」で生産されています。ところが、近年このバランスが少しずつ崩れつつあります。特に大きな影響を受けているのが、世界最大の生産国であるブラジルです。2021年には歴史的な霜害(そうがい)と干ばつが重なり、アラビカ種 アラビカ種

さらに深刻なのが、コーヒー栽培を脅かす病害虫の拡大です。中でも代表的なのが、コーヒーベリーボーラー(Coffee Berry Borer) さび病(リーフラスト) 「高くなっている」 「この価格で維持できなくなっている」

さらに、コーヒー豆の多くは、ニューヨークやロンドンの先物市場で取引される「コモディティ(商品作物)」 パナマ運河 紅海 「豆はあるけれど港まで届かない」「届いても想定以上にコストがかかる」

こうした中で、価格や供給の安定性から注目されているのがロブスタ種 アラビカ種 ロブスタ種 「苦い」「重たい」「雑味がある」 ロブスタ ロブスタ ロブスタ ロブスタ 「仕方なく使う豆」 「風味の選択肢」

▲最高級のブルーマウンテンコーヒー

私たちはこれまで、当たり前のようにコーヒーを安い値段で楽しんできました。しかし、その価格の背後には、今日ご紹介した多くの「見えないコスト」 「これからのコーヒーの選び方」 八幡 ♥♥♥

▲JR227系「Urara」

先日、講演で倉敷 笠岡 JR西日本 227系「Urara(うらら)」 「マリンライナー」 笠岡駅 岡山駅 「Urara」 広島 和歌山 岡山・備後 227系

車両の愛称の「Urara(うらら)」 JR岡山支社

2両編成で、両車ともモーター搭載車です。編成番号は、2両編成が「R編成」 「L編成」 キハ40,47

JR西日本 「人、まち、社会のつながりを進化させ、心を動かす。未来を動かす。」 JR西日本 「人にやさしい車両」 岡山・備後エリア

岡山・備後エリア 227系「Urara」 「豊穏(ほうおん)の彩(いろどり)」 岡山 福山 尾道 広島 岡山 岡山 岡山支 社が加わったワークショップを開催して検討が進められました。その中では、 岡山 117系「サンライナー」

「Urara」 岡山 岡山・備後 エリア のシンボルマークは、車体各所に描かれていました。車内にもずいぶん配慮が加えられています。広島 転換クロスシート 広島 車いすスペース

拡大された出入口スペース 情報表示装置 車内防犯カメラ 多機能トイレ 吊手・手すり 吊手

運転台は広島 227系 「都市型ワンマン運転」

今後、山陽本線 岡山・備後 エリア 各線で、新たな岡山 「Urara」 米子駅 後藤総合車両工場 米子駅 松江駅 出雲駅 「試運転」 米子 荒島駅 「試運転」 山陰本線 ♥♥♥

◎なんと山陰線に「Urara」が運行!! 〔追記〕 米子駅 ダイヤ改正 ♦♦♦ 〔追追記〕 今日(12月16日)のテレビニュースで発表になりました。来年のダイヤ改正(3月14日~) 115系 「Urara」 車両は、衝撃を吸収する構造になっているほか、急病など運転士の異常を検知すると自動でブレーキがかかる緊急列車停止装置を搭載するなど安全性が向上、バリアフリーにも対応しています。「Urara」 新たに運行開始となる区間は、以下の区間です。 ・伯備線:新郷〜伯耆大山 ・山陰本線:伯耆大山〜西出雲 VIDEO

あの坪内逍遙(つぼうちしょうよう) 早稲田中学 「やめます」 「先生たちだって、やめることができないじゃないか!」 逍遥 「ぼくもやめるから、きみもやめろ」 「健康を害してまで、無理をなさる必要はないでしょう」 「生徒にだけ厳格で、自分に寛大では、生きた教育はできない」 「自分に厳しく」

教育者であり、宗教家(キリスト教)でもあった新島 襄(にいじまじょう) 京都 同志社英学校 同志社大学 新島 「幾百人の生徒に禁酒を説きながら、自らこれを破ることは、私にはできません」――「そうカタイこと言わないで。ここは船の中、誰も知るものはいません」――「人は知らなくとも、私の良心が知っています」 と、 ついに一滴も口にしなかったといいます。これも「自分に厳しく」

服部金太郎(はっとりきんたろう) 「 服部時計店」 「SEIKO」 服部時計店 「惜しいなあ!」 金太郎 金太郎 「君どうだ?酒はどうしてもやめられないかネ」――「は、どうも」 と、 恐縮はするのですが、禁酒の意志がありそうには見えません。「どうだろう?今日限り、私はタバコをやめるから、君は酒をやめてくれないか?」――「は……?」 服部金太郎

「自分に厳しく」 松江北高 「1時間を大切に!」 「勝田ケ丘志学館」

模擬試験 「やりっ放し」 「やっておけよ!」「見ておけよ!」 「忙しい」 と称してそういう先生が多いのも事実です。ひどい場合には自分で解くこともありません)では生徒は絶対にやらないのです。そこで、自分でも模擬試験(記述・マーク) 「見直しプリント」(2枚~4枚) 「見直し」 「見直しプリント」

▲11月全統プレテスト「見直しプリント」

大田高校 進路指導部通信「あむ-る」 毎週 発行しました。担任時代から毎週 続けていたことなんですが、これにより進学成績が飛躍的に伸びました。津和野高校 松江北高校 大阪大学・人間科学部 「自分に厳しく!」♥♥♥

▲「あむーる」12月最新号

翻訳家必携の英和辞典『リーダーズ・プラス』(研究社、1994年) “ archer” 「《英俗語》2000ポンド《Jeffrey Archerが売春婦Monica Coughlanを国外に出すために支払った金額から》」 “an archer” 「2000ポンド」 ジェフリー・ハワード・アーチャー(Jeffrey Howard Archer、1940~)

ジェフリー・ アーチャー Not a Penny More, Not a Penny Less (『百万ドルをとり返せ!』(永井淳訳・新潮文庫)page-turner でしたね。その後も作家活動を続けながら、1985年に上院議員となり政界に復帰し、43歳で保守党の副幹事長という要職につきます。しかし翌年、今度はコールガール(Monica Coughlan ロンドン市長 Archer A Prison Diary さて、ここでなぜ“ archer” 「2000ポンド」 Archer Jeffrey Archer “ a blessing in disguise” ♥♥♥

このスラングは、標準英語ではなく俗語/スラング に過ぎない。日常どこでも通じる言葉ではなく、むしろ非公式・インフォーマル な使われ方をする。

また、全ての英語話者が “archer = £2,000”

スラングの性質上、いつの時代・どの地域で使われていたかで認知度が変わる。

難関大学の入試問題を演習していると、「その他の点では」「別の方法で」 う意味のotherwise 「もしそうでなければ」 otherwise ①「もしそうでなければ」( =if …not) ②「その他の点では」(= in other ways)、③「別の方法で」(= in a different way) ここで生徒に尋ねます。「何でこんな意味が出てくると思う?」 これらを丸暗記してもすぐに忘れてしまうことでしょう。 授業ではこういうことをいつも生徒と一緒に考えています。 私が理想の単語集として評価する『LEAP』改訂版(p.304) 「①さもなければ ②ほかの点では ③ほかの方法で」 と記述し、other-「ほかの」+-wise [=way 方法、点]」 wise←way+sと otherwise other + ways ← other + way + s -s -s で、英語にはかなり見られます。always s s s s s s s -s は、古英語の属格の転用であろうと考えられていますが、中英語の段階で副詞形成語尾になりました。またonce, hence, whence, since などの -ce は -s の変形です。この話をすると生徒たちは「エーーッ、そうだったのか!」 未知 既知 「副詞のs」 そこで、way がいろいろな意味を持つ(「状態」「点」「方法」 他の状態 では ① 「 もしそうでなければ」 他の点 では ②「その他の点では」 他の方法 で ③「別の方法で」 「別の 点 なければ」 clockwise (時計回りに) crosswise (斜めに)が出た時にも応用できますね。 私が尊敬する故・渡部昇一先生 『人生の出発点は低いほどいい』(PHP研究所、2007年、2014年に復刊) ♥♥♥

これは大学の先生に限らないのですが、教師が常に忘れてはならないのは、教育 熱心であることと熱心に教えることは違うのだ、ということです。 教育の主目的は、学生が自主的に学ぼうと意欲を誘いだすことです。と同時に、 教師は学問を深く修めるという大切な責務を忘れてはなりません。自分の学問を二 の次にして、「教育とは、教育とは」と論じてばかりいるのでは良い教師とはいえ ません。あまりうるさく教えても、そうそう生徒のアタマの中に入るものではあり ません。むしろ「淡々」に近いぐらいでいいのです。もちろん、質問されたら、ピ シッと答えることができなくてはなりませんが。 私が学部で英文法を教えていた頃、学生たちによくこう話したものです。 「このような英文法は、君たち自身が教えることはまずないだろう。しかし、君 たちが家庭教師になったり、教壇に立ったり、あるいは塾で教える時には、生徒の 中にできる奴が必ず何人かいる。そして、そいつは変な質問をするに違いない。そ の時、スパッと答えられるか答えられないかで、その質問した生徒の運命が決ま ることがある。だから、その時、答えられるためにこの英文法をやっているのだ。 『十年兵を養うは、一日これを使うがためなり』と。 英文法というのは、そういうものなのです。たとえば、「nowadaysの末尾になぜ sがつくのですか」「このsは複数なのですか」 というような妙な質問をする学生がいないとは限りません。その時、教師がスパッと答えられるか答えられないかが、 その学生の学問的な目がパッと開くか開かないかの分かれ目になることもあります。 教師というのは、そういう瀬戸際に立ち会うこともある職業なのです。私はつねづね このことを、弟子たちに話しています。(pp.88-89)

竹岡広信先生 京都 数研出版関西本社 「チャート式」 「京都らしさ」 数研出版関西本社 京都御所・京都御苑 烏丸丸太町 丸太町駅

京都 数研出版 関西本社ビル 「京都らしさ」 京都 「新しい京都らしさ」 京都御所 京都市環境配慮建築物顕彰制度 優秀賞 SDA賞 日本サインデザイン奨励賞 竹中工務店

▲建物には数研の出版物が!

会社のすぐ目の前に京都御苑 京都御所 ♥♥♥

我が国の今年の「流行語大賞」 高市総理 「働いて働いて働いて働いて働いてまいります」 オックスフォード大学出版局 「今年の言葉」(Oxford Word of the Year) 「レイジベイト(rage bait)」 aura farming , biohack )。意図的に怒りを引き起こすようなオンライン上の文章や画像を意味し(「(n.) 特定のウェブページやソーシャルメディアアカウントへのトラフィックやエンゲージメントを増やすために、意図的に怒りや憤りを引き起こすために意図的に設計されたオンラインコンテンツ。」 「怒りのエサ」 「炎上狙い」

2025年のニュースサイクルは、社会不安、オンラインコンテンツの規制に関する議論、デジタル・ウェルビーイングに関する懸念で占められており、今年のrage bait オックスフォード・ランゲージズ キャスパー・グラスウォール社長 「オンラインとオフラインの両方で『本当の自分とは何者か』をめぐる問いに特徴付けられる年だった」と述べた。その上で「ネットはかつて好奇心を刺激してクリックを得ることに注力していたが、いまは私たちの感情や反応を乗っ取ったり、影響を与えたりする方向に劇的にシフトしている」 「ブレーンロット(brain rot、脳ぐされ)」 グラスウォール 「怒りがエンゲージメントを呼び、アルゴリズムがそれを増幅し、絶え間ない『さらし』が我々を精神的に疲弊させる。二つの言葉はそんな強力な循環を形成する」

「「怒りの餌」は二つの単語じゃないか?」 Oxford University Press 「オックスフォード・ワード・オブ・ザ・イヤー rage bait clickbait )とは類似しているが、rage bait rage bait

また、Cambridge Dictionary 「parasocial(パラソーシャル)」 ChatGTP Cambridge Dictionary コリン・マッキントッシュ パラソーシャル

「Parasocialは2025年にいくつかの理由で際立っていました。今年、この用語への関心は大幅に高まりました。データからもわかるように、ケンブリッジ辞典やGoogleでの検索数が何度か急増しました。言語的な観点からは興味深いのは、学術用語から一般の人々がソーシャルメディアの投稿で使う用語へと移行したからです。また、2025年の時代精神を捉えており、セレブリティやそのライフスタイルへの一般の関心が新たな高みへと高まっているのです。」 Word of the Year 「偽名化」 「ミーム化」 「 グレージング 」「バイアス」 「バイビー 」「ブレスワーク」 「ドゥーム・スペンディング」 Cambridge Dictionary

もう一つ、イギリスのハーパーコリンズ社 Collins Dictionary 「今年の言葉」(Word of the Year) 「 Vibe coding」

今回ご紹介したイギリスの各社英語辞典が選ぶ「今年の言葉」 インターネット AI 「今年の言葉」 ♥♥♥

◎週末はグルメ情報!!今週はラーメン 京都 倉敷駅 天満屋 「麺酒 一照庵(めんさけ いっしょうあん)」 岡山市内 倉敷市内 天満屋 倉敷店 岡山

岡山 岡山 ミシュラン 「一隅を照らす」 「自分が今いる場所で精一杯努力し、光り輝くこと」 「一照庵」 岡山本店 「一照庵」 「鶏中華そば」 「ミシュランガイド京都・大阪+岡山 2021年」 「ミシュランプレート」 「おかやまラーメン博グランプリ」 「麺酒 一照庵 天満屋倉敷店」

鶏中華そば クラム

鶏中華そば 生醤油

鶏中華そば 塩

鶏中華そば 生醤油 旨辛仕立て

いずれもこだわりの素材を使ったラーメンで、盛りつけにもこだわっており美しいビジュアルも特徴的です。

「鶏中華そば クラム」(1,180円) 「一照庵」 ミツバ・ネギ・極太メンマ・半熟塩玉子・低温調理された豚と鶏のチャーシュー ネギ 白髪ネギ 「クラム(二枚貝)」 ハマグリ・アサリ・シジミ 自家製ホタテ油 鶏 ハマグリ・アサリ・シジミ ホタテ油 クラム 海苔 タマネギ ガーリックペースト 鶏チャーシュー ホタテの干し貝柱 三つ葉、ネギ、味玉、玉ネギ、メンマ チャーシュー 半熟卵 【左】貝のむき身のガーリックペースト、【右】ホタテの干し貝柱の粉末

これらをスープに少しずつ溶かしていくと、スープの味わいがさらに微妙に変化していくのです。最後までラーメンを楽しむことのできる工夫をしていることが感じられます。「鶏中華そば クラム」

「麺屋のポテサラ」(550円) いぶりがっこ ゆで卵 秋田名産いぶりがっこ ベネッセ 中村友樹 ポテトサラダ ♥♥♥

▲渡部先生の最新刊

故・渡部昇一先生 二億円 を超える借金をして、現在の家を建てられました。巨大な2階建ての書庫を作って、世界に誇る自分の全蔵書(15万冊)を書棚に飾り、全蔵書と対面してから死を迎えたいと願われたからです。前の家にも書庫はあるにはあったのですが、本がだんだん増え続け、ついには応接室にまで本が溢れ出して、そのせいでホームパーティの開催も不便になってしまいました。本に深い理解のあった奥様の迪子(みちこ) 「この家には本権はあるけれども人権がありません」 「わが家に多いもの四つあり。読んでいない本、見ていないDVD、弾いていないピアノ、返していない借金」 「明日のことは明日のこと、明日のことを今日心配する必要なし」

こうして巨大な電動化された書庫(2階建て) 「全蔵書と対面してから死にたい」 15万冊 の蔵書(個人の蔵書としては世界一)が全て収容できるものでした。蓄えを吐き出し、さらには借金までする。「たかだか書斎にそんな投資をして」 「書斎の新築」 渡部先生 「楽園」 『95歳へ!―幸福な晩年を築く33の技術』(飛鳥新社) 渡部先生 渡部家

「 本の引っ越しにね、五百万円もかかるらしいのよ」 「渡部家の崩壊は本の崩落から始まる」 「地震がきて、崩れ落ちた本で圧死するなら本望!」 「うちにはねえ、本の権利、本権はあるけれど人権がないのよ!」 ♥♥♥

▲渡部昇一先生の書斎

しばらくの間離れて聴いていませんでしたが(彼女も三児の母です)、先日久しぶりに一青 窈(ひととよう) 「アレキサンドライト」 「ハナミズキ」 マシコタツロウ 「もらい泣き」「ハナミズキ」 武部聡志(たけべさとし) 一青 窈 「アレキサンドライト」

VIDEO